Article repris de Théâtre Aujourd'hui n°1, La Tragédie grecque, Canopé (Sceren CNDP), 1992.

Notes

1. Rencontre organisée par le Théâtre des Amandiers de Nanterre et le Collège international de philosophie à l'occasion des représentations de la trilogie Œdipe et les Oiseaux, mise en scène par J.-P. Vincent, 2 décembre 1989.

2. Aristote, Poétique, 1450-a, traduction J. Hardy, Paris, Les Belles Lettres, 1969.

3. Cité par Rachet Guy, La Tragédie grecque, Paris, Payot, 1973, p. 8.

4. Vernant Jean-Pierre, Mythe et tragédie en Grèce ancienne, vol. 2, Paris, La Découverte, 1986, p. 21.

5. Lacarrière Jacques, Théâtre public, n° 88-89, p. 46.

6. Vidal-Naquet Pierre, Mythe et tragédie en Grèce ancienne, op. cit., p.160.

7. In Mythe et tragédie en Grèce ancienne, vol. 1, Paris, Maspéro, 1972, pp. 27-28.

8. Ibid.

9. Barthes Roland, "Pouvoirs de la tragédie antique" in Théâtre populaire, n°2, juillet-août 1953, p. 21.

10. De Romilly Jacqueline, La Tragédie grecque, Puf, 1970, p. 31.

11. En fait, cette description correspond à un état du théâtre postérieur au Ve siècle. Les dernières recherches archéologiques ont montré, semble-t-il, qu'a l'époque classique, les théâtres attiques avaient tous une orchestra de forme allongée, rectangulaire ou trapézoïdale, entourée sur trois côtés par des gradins rectilignes. L'érection d'un proskénion doit dater, au plus tôt, du début du IVe siècle. Donc toute l'action des tragédies que nous connaissons se déroulait dans l'orchestra où acteurs et chœurs jouaient de plain-pied - ce qui est conforme à ce que nous pouvons lire à travers les textes. L'existence d'un autel au centre de l'orchestra n'est attestée nulle part. Pour plus de détails, voir Moretti Jean-Charles, Théâtre et société dans la Grèce antique, Paris, Le Livre de Poche, 2001.

12. Moretti Jean-Charles, Théâtre et société dans la Grèce antique, op. cit., p.24.

13. Les deux concours étaient indépendants : le poète pouvait être vaincu, tandis que son protagoniste était couronné, ou vice versa.

14. Lebesque Morvan, in Carrefour, 1er juin 1955.

15. Texte de présentation au festival de Bordeaux en mai 1955, reproduit in Cahiers Renaud-Barrault, 11.

16. Barthes Roland, "Comment représenter l'antique ?" in Théâtre populaire n°15, septembre-octobre 1955.

17. Macabru Pierre, Arts, 10 janvier 1962.

18. In Bref, n°40, novembre 1960.

19. Lacarrière Jacques, in Théâtre populaire n° 41, 1961.

20. Le Travail d’Andrei Serban, "Festival d'Automne", Paris, Gallimard, 1973, p. 8.

21. En revanche, on en trouve encore fréquemment dans les mises en scène grecques présentées tous les étés au festival d'Épidaure. D'où les scandales suscités par certains spectacles réalisés par des metteurs en scène étrangers, notamment la mise en scène des Bacchantes par Matthias Langhoff en 1997, ou le peu de succès rencontré par cette même pièce mise en scène par Ronconi et le PiccoloTeatro de Milan en 2004.

22. Ertel Évelyne et Vitez Antoine, "Comment jouer le chœur ?" in Théâtre/Public n°88-89, 1989.

23. Vitez Antoine, Écrits sur le théâtre, 4, Paris, POL, 1997, p. 171 (note datte de 1986).

24. Comme c'est le cas dans la récente mise en scène d’Iphigénie à Aulis par Christian Esnay (Gennevilliers, 2006).

Une oeuvre vivante mais lacunaire

Récemment, une « table ronde » réunissait des spécialistes de tout bord autour de la question : « La tragédie est-elle finie ? »1 À en juger par le nombre et la diversité des représentations théâtrales qu'elle suscite depuis des décennies et encore aujourd'hui, on peut être assuré que la tragédie grecque vieille de 2500 ans, continue d'intéresser et de concerner le théâtre et le public contemporains. Loin d'être réservée à une élite de curieux et d'érudits, c'est comme être vivant qu'elle nous interpelle : c'est pourquoi le théâtre s'en empare sans cesse pour lui insuffler la vie concrète de la scène, qu'il éprouve cette expérience comme un nécessaire « retour aux origines » ou comme une manifestation de l'actualité toujours renouvelée du conflit tragique.

Pourtant, si l'on tente de penser la tragédie grecque en son temps, force nous est de constater que nous n'avons d'elle qu'une connaissance fragmentaire et lacunaire. En extension et en compréhension. De plusieurs dizaines d'auteurs, de milliers d'œuvres, il ne nous reste que quelques noms, outre ceux de nos trois Tragiques, quelques titres en plus des œuvres conservées, (Sept d’Eschyle, sept de Sophocle, dix-huit d’Euripide) et de brefs fragments. Parmi les oeuvres conservées, une seule trilogie : L’Orestie d’Eschyle (Agamemnon, Les Choéphores, les Eumenides) ; encore nous manque-t-il, pour compléter la tétralogie, le drame satyrique qui faisait suite. Mais surtout, de la tragédie grecque, nous ne connaissons plus que le texte dramatique (lequel n'est pas entièrement constitué avec certitude : quelques vers sont mutilés, certaines leçons sont encore discutées aujourd'hui ainsi que l'attribution de telle réplique à tel ou tel personnage) ; or, la tragédie était destinée à être représentée, avec des parties chantées et dansées. De celles-ci nous ne savons quasiment rien. Dans sa Poétique, Aristote définit la tragédie comme étant formée de « six parties constitutives : la fable, les caractères, l'élocution, la pensée, le spectacle et le chant »2. Le texte écrit ne nous transmet que les quatre premières : encore faut-il souligner que ce qu'Aristote nomme « élocution », c'est-à-dire, en gros, la métrique, n'est accessible qu'aux spécialistes (dans une aperception, du reste, abstraite et théorique plutôt que concrète et sentie) et que toutes ces subtilités et nuances ne peuvent être rendues par aucune traduction, si fidèle et exacte qu'elle se veuille, puisque la langue française ne possède pas le caractère constitutif de la poésie grecque : l'alternance des syllabes longues et des syllabes brèves. Nous n'avons également plus accès à la tragédie grecque comme genre dramatique, parce que ses conditions d'existence, auxquelles le genre doit sa naissance et son évolution, ont aujourd'hui disparu.

La tragédie grecque comme genre dramatique

On peut rappeler la définition que Wilamowitz-Mellendorf donnait de la tragédie grecque : « un morceau complet en lui même de la légende héroïque, traité poétiquement dans le style sublime, pour être représenté, comme partie intégrante du culte public, dans le sanctuaire de Dionysos, par un choeur de citoyens d'Athènes et deux ou trois acteurs »3. À juste titre, cette définition lie les formes de la tragédie grecque – il faudrait plutôt dire attique – aux conditions dans lesquelles elle était représentée, car les deux ne sont pas séparables.

Sans doute, cette liaison s'explique-t-elle par l'origine de la tragédie. Sur cette origine, nous n'avons aucune certitude (de là, un grand nombre de travaux et de controverses), sinon qu’elle est à coup sûr religieuse, soit qu’elle provînt, comme l’affirme Aristote, du dithyrambe (chant choral en l’honneur de Dionysos), soit qu’elle fût liée à d’anciens cultes des morts ou à certains rites sacrificiels, par exemple le sacrifice d'un bouc (le nom même de la tragédie en grec tragôidia, signifie littéralement "chant du bouc". La tragédie du Ve siècle est demeurée "une partie intégrante du culte de Dionysos", présentée à l’occasion de fêtes données en l’honneur de ce dieu : les Dionysies Rurales et les Lénéennes (du grec Lènaios, « dieu du pressoir », autre nom de Dionysos) en décembre. Le théâtre lui-même fut construit en bordure du sanctuaire de Dionysos Eleuthéreus et comprenait, au premier rang des spectateurs, le siège – probablement le seul qui fût en pierre au Ve siècle – réservé au grand prêtre de ce Dieu.

Mais c'est origine religieuse quelle qu’elle soit précisément, ne suffit pas à expliquer la tragédie grecque en tant que genre. Celle-ci est totalement, comme le souligne J.-P. Vernant, une « invention »4, et une invention sans précédent ni modèle, qui s'est constituée peu à peu au cours d'une évolution continue.

L'originalité de la structure de la tragédie grecque repose sur l'alternance de deux éléments constitutifs : le chœur et les personnages, l'action dramatique et son commentaire lyrique, des parties parlées et des parties chantées. À l'origine, le chœur était sans doute l'élément unique, instrument du récit mythique. La tragédie, à proprement parler, naît lorsqu'un acteur se détache du chœur pour dialoguer avec lui. La tradition veut que Thespis fût l'inventeur de cette innovation fondamentale, vers 535 av. J.-C., date à laquelle il aurait fait représenter une tragédie à Athènes pour la première fois. Mais il est probable que son origine soit beaucoup plus ancienne. En tout cas, ceci explique le nom grec de l'acteur hypocritès, qui signifie littéralement « celui qui répond ». Cette introduction de l'acteur permit de ne plus seulement raconter le mythe en le chantant, mais de le jouer en le mimant. Peut-être Thespis inventa-t-il également le masque, grâce auquel il pouvait interpréter successivement plusieurs personnages différents, en utilisant des déguisements divers ? Entre Thespis et Eschyle (né vers 525, mort en 456-455), on situe une génération de poètes tragiques : Choerilos, Pratinas et Phrynicos. C’est ce dernier qui aurait introduit les personnages féminins et rapproché le texte du récitant du langage parlé. Eschyle inventa ensuite le deuxième acteur et, avec lui, le dialogue devint plus dramatique. Sophocle (496-405) porta le nombre des acteurs à trois, nous dit Aristote, innovation qui fut évidemment suivie par Eschyle lui-même, car si les Perses (472) peuvent se jouer avec deux acteurs, les pièces de l’Orestie (458) ne peuvent s’expliquer sans le recours à trois acteurs. Ce chiffre ne fut jamais dépassé par la tragédie du Ve siècle et l’on voit par là comment, sur le plan dramaturgique, elle resta liée aux conditions de sa représentation scénique.

Toutes les tragédies subsistantes suivent la même structure, devenue au Ve siècle la forme canonique que décrit Aristote dans sa Poétique : elle repose sur l’alternance entre des parties parlée (épisodes) et des chants du choeur (stasima). Une scène (monologue ou dialogue) précède généralement l'entrée du chœur : c'est le prologue qui sert à exposer la situation et à présenter les personnages. Le champ du chœur qui se situe sur l'entrée du chœur, ou juste après celle-ci, est la parodos. Le dernier épisode, à la fin duquel le choeur sort de scène, s’appelle l’exodos. Il y avait aussi presque toujours dans la tragédie un moment où l'émotion atteignait un tel degré d'intensité que la parole faisait place au chant : c’était le commos, champ alterné entre le chœur et un personnage (tel celui que l'on trouve dans Agamemnon entre le chœur et Cassandre, saisie de transes prophétiques). Les stasima se produisent en général, en l'absence de tout personnage, tandis que le chœur, depuis la parados, jusqu'à la fin de la pièce, ne quitte pas la scène, le théâtre grec se jouant sans rideau, ni coupure de l'action scénique. Par cette présence physique constante, le choeur (composé de douze, puis de quinze choreutes à partir de Sophocle) est toujours resté l’élément fondamental de la représentation antique – même si son rôle a incontestablement diminué, sur le plan dramatique, d’Eschyle à Euripide (490-406). Le théâtre grec est écrit entièrement en vers (aussi bien la comédie et le drame satyrique que la tragédie), mais ces vers sont différents selon qu'il s'agit des parties parlées (trimètres ïambiques, voisins de la prose) ou des parties chantées (figures rythmiques extrêmement complexes et variées) s’ordonnant en strophes alternées, rigoureusement agencées.

Le Choeur

Si le chœur est à l'origine de la tragédie grecque, il est également le point de départ de sa représentation. Un fait de langue le montre bien : pour les poètes, demander à concourir se disait « demander un chœur ». Celui-ci était composé de citoyens d'Athènes (seuls les hommes jouaient). Si les choreutes, coryphée compris, peuvent être de simples amateurs, c'est que les Athéniens, dans leur éducation civique, apprenaient à réciter, à chanter et à danser. Ils avaient à le faire dans nombre d'autres occasions de leur vie publique, religieuse ou politique. Comme le précise J. Lacarrière : « La tragédie grecque n'a pas inventé le chœur, elle l'a trouvé dans la vie religieuse liturgique, processionnelle de la Grèce antique. Ce qui explique certains aspects qui, autrement, paraîtraient énigmatiques. La tragédie grecque ne fait que théâtraliser, en les rendant dramatiques ou comiques, des comportements des scénarios d’ordre sacré qui existaient avant elle. (…) Cette préexistence du chœur dans les fonctions vitales de la cité fait qu'il s'est retrouvé sur la scène, de façon évidente, je dirais presque naturelle, pour les spectateurs »5.

L'importance du chœur est encore marquée dans le fait que le poète l'a choisi souvent pour donner son titre à la pièce, qu'il soit partie prenante de l'action – Les Suppliantes et Les Eumenides d’Eschyle –, intéressé à elle – Les Perses d’Eschyle et Les Troyennes d’Euripide –, ou seulement son témoin – Les Trachiniennes de Sophocle et Les Phéniciennes d’Euripide.

Le chœur est un personnage collectif. Face au héros individualisé par son costume et son masque, il est composé de choreutes anonyme, tous semblables dans leur apparence physique et vestimentaire. Le chef du chœur (le coryphée), porte-parole du groupe, intermédiaire entre celui-ci et le héros, ne s'en distingue pas par le costume. Un seul mot, en grec, désigne le groupe et le chef du chœur : choros. En parlant de lui-même, le cœur dit tantôt « je », tantôt « nous », de même que s'adressant à lui par l'intermédiaire du coryphée, le héros emploie indifféremment le singulier ou le pluriel. En opposition au héros atteint de démesure, le chœur représente la vérité moyenne, la sagesse collective, les voix anonymes de la cité. C'est pourquoi il est souvent constitué de personnages humbles, qui n'ont pas le statut de citoyens « jeunes filles de Iphigénie à Aulis, servantes-esclaves des Choéphores) ou de « super-citoyens » (l’expression est de P. Vidal-Naquet), comme les vieillards des Perses ou d’Agamemnon, n'ayant plus l'âge de combattre ou impuissants à agir. Mais, par un paradoxe propre à la tragédie grecque, c'est au chœur qu'est confiée la langue politique la plus complexe et la plus élaborée (avec des formes doriennes et archaïques) qui témoignent de son origine rituel et du passé mythique qu'il a à charge de rappeler. Au contraire, le héros, qui représente un être exceptionnel, parle une langue voisine de la prose, qui le rapproche du spectateur ordinaire. Ainsi, la tragédie exprime en son sein le conflit toujours actuel au VIe siècle entre « l’univers du mythe et celui de la cité » et le même personnage tragique apparaît tantôt projeté dans un lointain passé mythique, héros d'un autre âge, chargé d'une puissance religieuse redoutable – parlant, pensant, vivant à l'âge même de la cité, comme un « bourgeois » d'Athènes au milieu de ses concitoyens7.

En tant que personnage, le chœur remplit différentes fonctions. Comme le dit J. Lacarrière, « Il est à la fois témoin, officiant et participant. Il est témoin des événements ainsi que des dialogues qui se déroulent sous ses yeux et de ceux qui sont rapportés par le messager. En tant qu'officiant, il devient ce que j'appellerai l'humus de la cité : la voix des ancêtres, de la mémoire, de la tradition légendaire et du sacré (…). C'est le chœur également qui fait les citations opportunes rappelant la parole de Dieu ou celle des oracles. Enfin il peut être aussi un participant auquel on demande un avis important ou une intervention matérielle – arrêter un fugitif, maîtriser un criminel »8. Ainsi le chœur participe de trois temporalités : du présent en tant que témoin, du passé en tant que mémoire de la cité, du futur en tant que gardien des oracles.

Sur le plan dramaturgique, le cœur joue aussi un rôle important. Comme l'entracte dans notre théâtre classique, le stasimon permet de faire passer du temps en accéléré (par exemple, dans Agamemnon, le chant qui sépare l'annonce de la victoire grecque sur Troie de l'arrivée du roi de retour de la guerre) et de faire se dérouler hors scène les événements non représentables comme le sacrifice d'Iphigénie dans la pièce d’Euripide ou le suicide de Jocaste et l’aveuglement d’Oedipe dans Oedipe roi. D'un point de vue technique, il permettait aux acteurs, dans la représentation antique, de changer de costume et de masque, puisque chacun deux avait à interpréter plusieurs personnages (dans Iphigénie à Aulis, par exemple, le protagoniste tenait sans doute les rôles d’Agamemnon et d'Achille, le deutéragoniste, ceux de Clytemneste et de Ménélas, le tritagoniste ceux du Vieillard, d’Iphigénie et du Messager). L'auteur devait songer à rendre possible ces cumuls de rôles lorsqu'il écrivait sa pièce, construite donc en fonction de sa future représentation.

Si, aujourd'hui, le chœur est de la tragédie grecque "ce qui a sombré totalement", pour reprendre l'expression de Roland Barthes9, c'est qu'il a disparu complètement de notre vie sociale. Quelle que soit la manière dont il est traité dans la représentation contemporaine, que son nombre soit augmenté ou diminué, que l'on nous offre, selon les cas, "d’harmonieuse et froides promenades ou bien une sorte de transe archaïque et sauvage"10, l'impression ne peut être qu'artificielle, car sa présence n'a plus pour nous l'évidence qu'elle avait dans la tragédie grecque.

La représentation antique

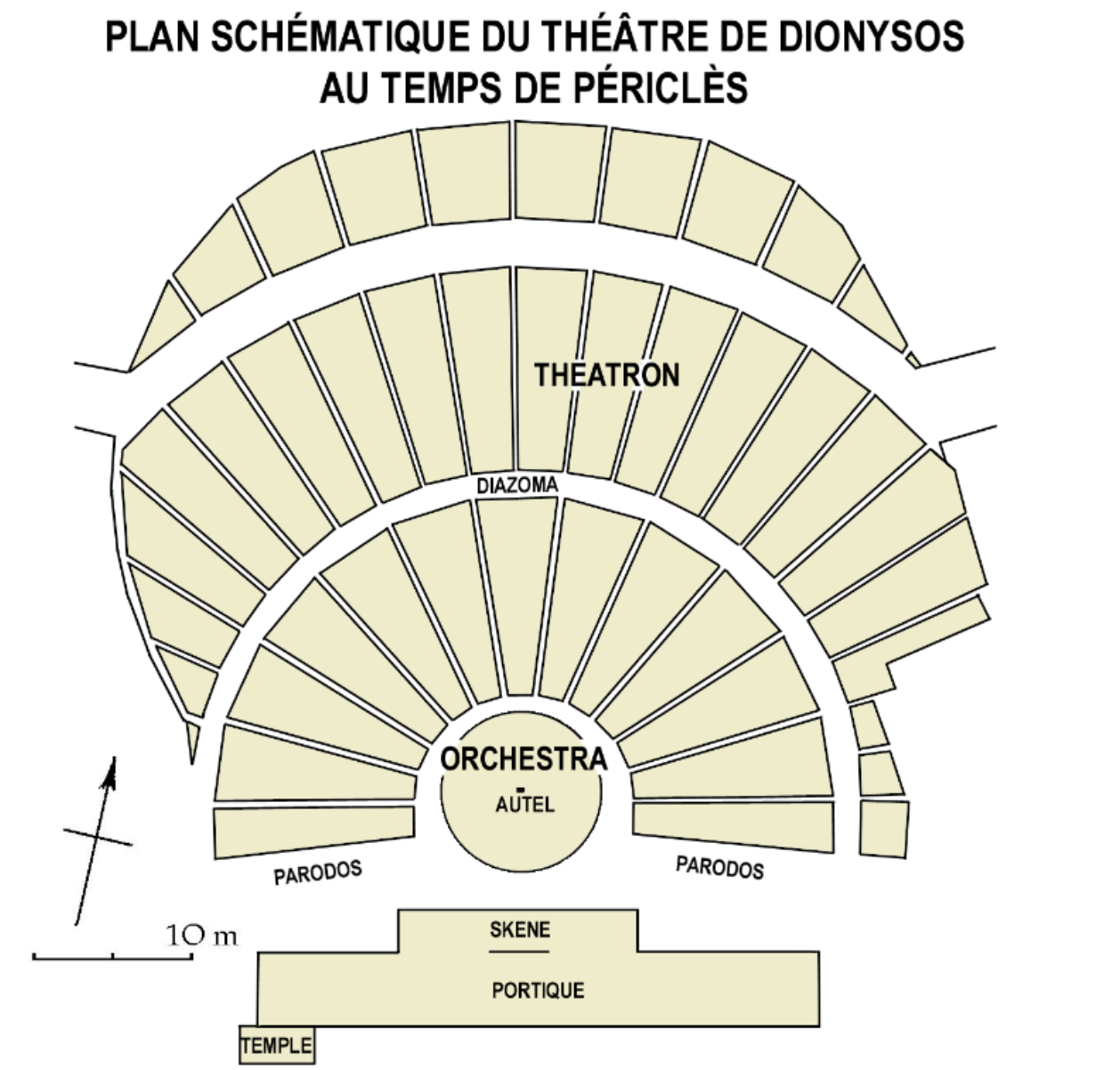

À la dualité fondamentale chœur / personnages de la tragédie, correspondait une dualité architecturale dans l’édifice théâtral : réservée aux évolutions du chœur, l’orchestra, aire parfaitement circulaire en terre battue (d'environ 20 m de diamètre) avec en son centre l’autel rond de Dionysos ; pour les acteurs, une longue estrade, haute d’un ou deux mètres, assez étroite, le proskenion ; entre les deux, sans doute, quelques marches, permettant aux acteurs et au chœur de communiquer et d'échanger entre eux au cours de la représentation. Généralement adossés au flanc d'une colline, les gradins pour les spectateurs, le théâtron, dessine autour de l'orchestra un peu plus d'un hémicycle11. Face au théâtron, dont il est séparé par des passages à ciel ouvert (parodoi) s’élève un bâtiment dont l'intérieur sert de coulisses et de loge et le mur frontal de support au décor, la skéné (décor représentant le plus souvent la façade extérieure, percée de portes, du palais devant lequel l'action est censée se passer). Au Ve siècle, à l'époque où furent représentées les œuvres d’Eschyle, de Sophocle et d’Euripide, ces constructions étaient en bois, édifiées temporairement à l'occasion des fêtes au cours desquelles avaient lieu les représentations théâtrales. Les plus anciens des théâtres grecs construits en pierre, que nous avons conservés aujourd'hui, datent, au plutôt, comme celui d’Épidaure (le mieux conservé) de la seconde moitié du IVe siècle (encore la plupart d’entre eux ont-ils subi d’importants remaniements à l’époque romaine). Les proskenia y sont hauts de trois à quatre mètres, ce qui interdit toute communication avec l’orchestra, mais c’est qu’ils datent d’une époque (IIIe ou IIe siècle) où le chœur avait pratiquement disparu de la tragédie, en tout cas avait vu son nombre réduit et son rôle limité à chanter, sans évolutions chorégraphiques, des intermèdes musicaux sans rapport avec l’action.

Plan du théâtre de Dionysos (où se déroulaient les Grandes Dionysies) à Athènes, à l'époque de Périclès (Ve siècle avant J.-C.). Le théâtre actuel date pour l'essentiel de l'époque romaine. ©Wikimedia Commons.

On a vu que les représentations grecques étaient toujours données à l'occasion de fêtes religieuses : elles s’intégraient ainsi à tout un ensemble de rites et de cérémonies. Les Grandes Dionysies, par exemple, duraient six jours. Le premier jour était consacrée à une procession destinée à sortir de son temple la statue de Dionysos et à l'installer solennellement au théâtre ; les deux jours suivants était dédiés au concours de dithyrambes. Puis venaient les trois journées réservées aux représentations dramatique : chaque matin, à partir de l'aube, était donnée une tétralogie, chaque après-midi une comédie. Avant les représentations avaient lieu plusieurs autres processions et festivités solennelles. Si l’on fait la sommes de tous les participants à ces différentes manifestations, (le chœur dithyrambique comportait cinquante membres), c'est beaucoup plus d'un millier de personnes qui étaient concernées. On mesure ainsi l'importance que ces fêtes revêtaient dans la vie publique de la cité qui, alors, tout entière, pour reprendre l'expression de J.-P. Vernant, « se fait théâtre »12.

Il a été souvent souligné que l'épanouissement de la tragédie grecque et contemporain de l'instauration de la démocratie athénienne et, du reste, disparaît avec elle (la plus ancienne pièce conservée, les Perses date de 472 et Sophocle meurt en 405 av. J.-C. , un an après Euripide). Dans l'organisation de la cité grecque, le théâtre est une institution, fonctionnant selon les mêmes normes que les assemblées et les tribunaux populaires, et un service public (liturgie) parmi d'autres. La représentation dramatique n'existe pas, pendant toute la durée de la Grèce classique, en dehors du concours dans lequel elle est insérée (c'est-à-dire que chaque pièce, au départ, est destinée à n'être joué qu'une fois ; mais certaines reprises de l'œuvre d’Eschyle s’instaureront dès après sa mort et elles deviendront habituelles à l’époque hellénistique où l’on jouera surtout Euripide). Pour les anciens, l'idée de théâtre est inséparable de celle de compétition. Et cette compétition est organisée par l’État. C’est à l’archonte éponyme, le plus haut magistrat de la cité, qu’il revient de désigner, parmi les candidats, les trois poètes qui présenteront chacun une tétralogie (les trois tragédies et le drame satyrique furent d’abord liés obligatoirement par le sujet, mais, dès l’époque de Sophocle, les pièces purent être indépendantes l’une de l’autre). L’archonte choisit également, parmi les citoyens les plus riches, trois chorèges, qui auront à charge de recruter les choeurs et de subvenir à tous les frais nécessités par les répétitions et la représentation. La chorégie représente à la fois un très lourd impôt et un très grand honneur : le chorège verra son nom inscrit sur le marbre à côté de lui du poète vainqueur. Un tirage au sort réunissait chorège et poète. Jusqu’au milieu du Ve siècle le poète choisissait lui-même ses acteurs (il pouvait jouer en personne : ce fut le cas notamment d’Eschyle). Puis l’Etat se réserva le choix des acteurs et instaura en même temps un concours d’interprétation entre les protagonistes13. Du reste il ne désignait que les protagonistes. Car chacun d’eux était un véritable chef de troupe, ayant sous ses ordres et à sa solde deux acteurs subalternes (le deuteragoniste et le tritagoniste). À la fin des représentations, le jugement était confié à un jury de citoyens. On retrouve, à ce niveau, la même procédure compliquée unissant tirage au sort (considéré par les anciens comme l’expression de la volonté divine) et vote civique que dans d’autres institutions. Le jury était composé de 10 citoyens, tirés au sort parmi les 10 tribus d'Athènes. Quand les jurés avaient émis démocratiquement leur vote, un nouveau tirage au sort ne retenait que cinq des 10 suffrages pour le jugement définitif.

Le public qui se pressait aux représentations antiques était extrêmement nombreux et divers. On évalue à environ 15 000 le nombre de spectateurs pouvant prendre place sur les gradins du théâtron à Épidaure ou au théâtre de Dionysos à Athènes où se déroulaient les Grandes Dionysies pour lesquelles on venait de toute la Grèce. Il semble – bien que la chose soit encore discutée – que les enfants, les femmes et même les esclaves (comme ils avaient le droit de participer aux cultes domestiques et civil) étaient admis à assister aux représentations. Immense foule mélangée donc, de toutes origines sociales ou géographiques, passionnée par l'idée de la compétition, dont on comprend qu'elle ait été prise au XXe siècle, comme la référence mythique pour un « théâtre populaire » (Gémier et Copeau, notamment).

Aujourd'hui, les Tragiques grecs font partie du répertoire national et international, au même titre que Shakespeare et Tchekhov. Mais ce fait est relativement récent dans l'histoire du théâtre occidental. Les représentations du théâtre grec, dans le monde antique, ne se prolongèrent pas au-delà du Ier siècle avant J.-C., faisant place ensuite, sous la domination romaine, aux jeux de cirque. La Renaissance, aux XVe et XVIe siècles, ne s'intéressa au théâtre grec que d'un point de vue littéraire. Si, pendant les trois siècles qui suivirent, celui-ci fut, pour les poètes et les auteurs dramatiques, une constante source d'inspiration, personne n'imaginait de porter à la scène les œuvres elles-mêmes. Il faut attendre le milieu du XIXe siècle pour que le théâtre grec retrouve sa destination originelle : la représentation.

La Grèce sortie du tombeau

C’est de 1844 que date, en France, la première mise en scène d’une tragédie grecque : ce fut Antigone de Sophocle au Théâtre de l’Odéon. La traduction était en vers et adaptée au goût du temps : familiarité de ton accentuée et recherche de couleur locale, les auteurs, Meurice et Vacquerie, voulant prouver que la tragédie grecque était l'ancêtre du drame romantique, et même du mélodrame (d'où une grande importance accordée à la musique. L'annonce du spectacle avait suscité d'avance un grand intérêt et son succès fut immense : "la Grèce est sortie du tombeau" écrivait Gérard de Nerval. Depuis la fin du siècle précédent, le développement des fouilles archéologiques avait tourné la curiosité du public vers les conditions matérielles de la vie des anciens et excité son désir de voir une tragédie grecque représentée à la manière antique. C’est ce qu’esquissait la mise en scène de l’Odéon : on avait construit une double scène avec un plan exhaussé sur lesquels les protagonistes se déplaçaient, tandis que le chœur évoluait au niveau inférieur ; le rideau se baissait au lieu de se lever et on avait même reconstituer l’autel de Dionysos. Du reste, cette mise en scène n'inventait rien : elle reproduisait totalement en reprenant la partition écrite par Mendelssohn, l’Antigone montée à Postdam en 1841, et en tournée ensuite dans les principales villes d’Allemagne.

Le second temps de cette résurrection fut l'entrée d'Œdipe roi de Sophocle au répertoire de la Comédie-Française. La pièce, dans une traduction en vers de J. Lacroix, dite « littérale » – quoiqu’elle ne le fut guère, du point de vue actuel –, fut montée en 1858. Cette fois, plus de soucis archéologiques; on revint à la scène et au décor traditionnels. Les lettrés s’en plaignirent, regrettant surtout que les strophes du chœur fussent récitées alternativement par deux jeunes filles (au lieu d'un chœur d'hommes). Aussi le spectacle ne s'imposa-t-il vraiment que lorsque le grand tragédien Mounet Sully reprit le rôle d’Oedipe en 1881. Mais alors ce fut un tel succès que la pièce fut jouée presque tous les ans jusqu'à sa mort en 1916, non seulement sur la scène du Français, mais aussi dans de nombreuses tournées en province et à l’étranger : au total, près de trois cents représentations. Après la mort de Mounet-Sully, le rôle fut repris par d’autres tragédiens : P. Mounet, A. Lambert, J. Hervé, et la pièce resta au répertoire de la Comédie-Française jusqu’après 1945. Un autre phénomène, lié au précédent, contribua à imposer la tragédie grecque au goût d'un vaste public. C'est la renaissance du théâtre de plein air, considéré bientôt comme le seul lieu où puisse s'épanouir véritablement des œuvres conçues pour lui. À partir du début du XIXe siècle, on avait commencé d’exhumer et de restaurer les monuments antiques et, en particulier le théâtre romain d’Orange, rendu à sa fonction dramatique dès 1869. Mais sa véritable résurrection, ce fut lorsque, en 1888, Mounet Sully vint y donner Oedipe roi devant six ou sept mille spectateurs délirant d’enthousiasme. Les « Chorégies » d’Orange étaient fondées : elles ont persisté jusqu’à nos jours. À partir du succès d’Orange, les théâtres de plein air se multiplièrent – architectures antiques (Arles, Nîmes, Saintes), constructions modernes (arène de Béziers), théâtres de nature, comme celui de Cauterets dans les Pyrénées. Partout, dans ces théâtres gigantesques (les arènes de Béziers pouvait contenir 20 000 spectateurs), le répertoire antique proliféra, car il paraissait seul de taille à se mesurer à ces vastes espaces et à soutenir le poids de mises en scène grandioses.

Sophocle, le plus parfait des trois Tragiques selon Aristote, fut exploité le premier et le plus constamment jusqu'à nos jours.

Mais on n'en revient presque toujours aux mêmes trois pièces : Antigone, Œdipe roi, Électre. Eschyle fut abordé ensuite : il plaisait aux romantiques par sa puissance et sa violence, aux parnassiens pour son archaïsme et sa sublime simplicité : les Érinyes de Leconte de Lisle, crées en 1873 à l'Odéon, connurent plusieurs reprises jusqu’en 1900. Euripide fut peu joué dans un premier temps : il paraissait manquer de grandeur et de force tragique. Mais il connut une brillante revanche après 1900 où toutes ses œuvres, jusqu'à son drame satirique Le Cyclope furent tour à tour essayées. Il fut alors le plus joué des trois tragique. Il plaisait pour ses intrigues compliquées et ses subtilités psychologiques qui faisait de lui le plus moderne des trois auteurs.

À la Comédie-Française, au début du siècle

Une bonne quinzaine de tragédies grecques était au répertoire de la Comédie-Française dans le premier quart du XXe siècle (elle faisait également les beaux jours des matinées classiques du théâtre de l'Odéon). Toutes les pièces étaient jouées dans des traductions ou des adaptations en vers : alexandrins pour les dialogues parlés, vers variés pour les chœurs. Même les traductions qui s'affirment « littérales » prennent d’assez grande libertés avec le texte original : on supprime ce qui pourrait choquer le bon goût, on enjolive par quelques développements fleuris de son cru. Souvent, l'adaptation, ou « l’imitation » comme on dit alors, s’écarte beaucoup du contenu même de l'œuvre : on ôte et on ajoute des scènes ou des personnages, on modifie le déroulement des faits. La pièce est structurée en quatre ou cinq actes et un baisser de rideau est effectué entre les actes. Une musique, plus ou moins bien adaptée – une même partition peut servir dans deux spectacles différents – accompagne généralement les débuts et les fins d'actes, ainsi que les strophes du chœur, qui ne sont pas chantées mais récitées alternativement par deux chouettes, derrière lesquels se tient une figuration très nombreuse et variée (hommes, femmes, enfants, vieillards, soldats), silencieuse et peu expressive.

D'une pièce à l'autre, les décors extrêmement chargés, imitant une pseudo-antiquité reconstituée, sont si semblables que l'on peut supposer que certains éléments étaient utilisés plusieurs fois : ainsi le palais royal et le temple, avec leur péristyle à colonnes doriques que surélèvent quelques marches; l'obligatoire statue du dieu : ici Hermès, là Aphrodite, ailleurs Artémis. Le fond est une toile peinte, représentant un « paysage grec » : collines couvertes de cyprès, temples au lointain. Les costumes tous à base de drapés tiennent du Romain autant que du grec et on les aime assez colorés. Souvent, un ballet de jeunes filles, ornées de guirlandes et jetant des pétales de roses, vient agrémenter le spectacle. La mise en scène ne vise qu'à mettre en valeur les interprètes principaux qui soigne leur modulation vocale et leurs attitudes plastique : « rugissements du lion » Mounet Sully ; poses « sculpturales » de la « divine » Julia Bartet. Elle va bientôt se figer en une formule sclérosée et sans âme, contre laquelle voudra réagir un groupe de jeunes gens passionnés par le théâtre grec : le Groupe de Théâtre Antique de la Sorbonne.

« Réhabiter » la tragédie grecque

« Réhabiter » la tragédie grecque, tel est le but que se fixent cette troupe de théâtre universitaire fondée en 1936 à l'initiative de quelques étudiants (dont Roland Barthes), stimulée par leurs professeurs, Gustave Cohen, spécialiste du théâtre du Moyen Âge et fondateur, quelques années plus tôt, du groupe théâtral les « Théophiliens », et le grand helléniste Paul Mazon. L’idée est de faire revivre véritablement le théâtre antique, non tant par une reconstitution historique exacte des formes extérieures (impossible, de toute façon, à atteindre) qu’en la « réhabitant » de l’intérieur. Le principe premier est le respect absolu du texte qu'il faut accepter dans la littéralité et restituer dans son intégrité. Il faut comprendre la tragédie grecque dans son architecture spécifique : cet équilibre entre les parties lyriques et les parties dramatiques et traiter chaque masse chorale dans son caractère particulier (la parodos ne se mène pas comme l’exodos etc.). Respecter le texte, c'est donc chanter les parties qui doivent l’être: aussi bien les parties individuelles que les parties chorales – par exemple, dans Les Perses, toute la scène finale où le roi Xerxes, vaincu et misérable, exhale son désespoir en un long thrène douloureux. Le second principe est la prépondérance accordée au chœur, qui doit être constamment actif et en mouvement et non figé dans des poses « odéoniennes » ou relégué dans un coin, inutile. Du reste, au Groupe de Théâtre Antique, pas de risque de vedettariat : dès le début, l'anonymat des membres du groupe est posé comme une règle absolue. Mais seuls les interprètes sont des amateurs ; pour la mise en scène, la musique, le décor et les masques, on peut faire appel à des professionnels – parmi les metteurs en scène : Maurice Jacquemont (Les Perses, Agamemnon, Jean Gillibert (Médée), Alexandre Steiger (Les Choéphores). Le retour aux sources se marque aussi dans l'emploi d'une distribution entièrement masculine et l'utilisation du masque, non dans une recherche de pittoresque ou d'étrangeté mais pour unifier les visages des choreutes, grandir ceux des protagonistes et les doter d'un signe clair, durable, débarrassé de toute anecdote psychologique ou réaliste. Le port du masque amène également à une stylisation dans les mouvements et les attitudes. Le décor répond aussi à une volonté de simplicité et de dénuement, il est réduit souvent à un simple élément – une porte de palais, un tombeau. Quand le spectacle se donne dans la cour de la Sorbonne, il se joue sans autre décor que la façade même de la chapelle Richelieu. Comme les décors, les costumes s’abstiennent de toute référence à la Grèce classique, d'où le refus absolu de drapés : ils seront volontiers lourds, barbares ou renvoyant à la Grèce préclassique, mycénienne ou crétoise. Le premier spectacle créé fut Les Perses d’Eschyle, mis en scène par Maurice Jacquemont dans la cour de la Sorbonne le 3 mai 1936. Il bouleversa, par sa nouveauté, sa force, la conviction que l'on y sentait, le millier de spectateurs présents. Spectacle phare, qui fut repris ensuite par le groupe presque chaque année jusqu'en 1962 (longévité exceptionnelle pour un spectacle de théâtre universitaire) et atteignit le nombre de 150 représentations. Le Groupe de Théâtre Antique fonctionna sans solution de continuité – à travers des générations successives d'étudiant – jusqu'en 1968 (soit plus de 30 ans). Il monta au total 10 tragédies grecques (plus deux comédies de Plaute et un spectacle médiéval), principalement d’Eschyle) – ce qui n’est pas étonnant, puisque c’est chez cet auteur que le choeur joue le rôle le plus important.

Le Groupe de Théâtre Antique s’acquit vite, non seulement en France, mais aussi à l'étranger, où le conduisirent de nombreuses tournées, une grande estime et une grande notoriété qui dépassèrent le seul public étudiant et atteignirent même les professionnels du théâtre. Il devint une référence constante pour toute la mise en scène de la tragédie grecque qu'il influença de façon décisive (notamment, la réalisation de Jean Prat pour la télévision, Les Perses, 31 Octobre 1961, ORTF, est largement redevable, quoique son auteur ait prétendu le contraire, au travail du Groupe de Théâtre Antique : choix de l’oeuvre, emploi des masques, choeurs chantés, aspect cérémoniel). « Le Groupe antique de La Sorbonne avait monté Les Perses d’une manière inoubliable » dira Jean-Louis Barrault, lorsqu’il présentera son propre spectacle L’Orestie au festival de Bordeaux en mai 1955, marquant ainsi sa dette envers la troupe étudiante.

Une grande fête sauvage

Le désir de montrer cette trilogie d’Eschyle s’accordait bien avec l’ambition démiurgique de Jean-Louis Barrault. Dans son intégralité, L’Orestie n’avait pas été représentée depuis l'Antiquité : il appartenait à ce metteur en scène de la ressusciter. Il y voyait aussi l'occasion de réaliser son idéal de « théâtre total », alliant paroles, chants, musique, danses. Son intention était d’en faire, selon la formule de Morvan Lebesque, « une grande fête sauvage »14. L'idée de monter cette « œuvre mère de l'art dramatique » lui était venue, d'après son propre aveu, au cours d'une tournée au Brésil, où il avait assisté à des macumbas, cérémonies occultes au cours desquelles les participants invoquent les puissances infernales et se trouvent peu à peu possédés par « l’Esprit de la race ». De la même façon, J.-L. Barrault voulait que le spectacle pût « envoûter »le spectateur par sa « magie » et sa force d’ « incantation », analogues à celles des cérémonies africaines ou brésiliennes. À cela devait contribuer la musique de Pierre Boulez, synthèse des théories dodécaphoniques et sérielles et d’une inspiration orientale (musique de lamas du Tibet, musique impériale japonaise), utilisant également le tam-tam et les percussions africaines, pour accompagner les choeurs chantés ou psalmodiés. J.-L. Barrault choisit aussi de faire porter des masques aux acteurs, parce que ceux-ci incitent le comédien à se dépasser. C’est que « le masque exprime en même temps un maximum de vie et un maximum de mort ». Il « s’ouvre à la fois sur le visible et l’invisible, l’apparent et sur l’absolu (…) il part à la redécouvert de l’instinct et ainsi « permet d’établir avec l’incantation un meilleur contact »15. Inspirés par les masques des fêtes religieuses de tribus africaines plutôt que par la statuaire grecque, ceux-ci sont énormes et souvent effrayants (pour les Érinyes, notamment, des têtes surmontées de serpents). Les costumes de Marie-Hélène Dasté, d’une somptuosité barbare, combine l’inspiration de la Grèce archaïque avec les souvenirs africains et orientaux. Les mouvements rythmés des choeurs et de certains protagonistes – en particulier Cassandre –, s’appuyant sur des pas de danses africaines, mais aussi sur ceux de certaines danses folkloriques d’Europe, conduisent parfois jusqu’aux transes. Un des moments les plus forts est celui où le tapis rouge, déroulé sous les pas d’Agamemnon pour honorer son retour, se transforme en un torrent de sang après son meurtre : « boucherie sublime » s’écrie M. Lesbeque. Les interprètes, parmi le plus grands de l’époque (Marie Belle joue Clytemnestre ; Marguerite Jamais, Cassandre ; Nathalie Nerval, Électre ; Jean-Louis Barrault, le Coryphée), sont presque unanimement admirés par la critique. Douze rappels accueillent la création au festival de Bordeaux.

Lorsque L’Orestie est présentée en octobre au Théâtre de Marigny, à Paris, l’enthousiasme est plus mitigé. « N’est pas nègre qui veut », constate Roland Barthes qui reproche au spectacle ses incohérences, son faux exotisme, son impuissance à prendre des partis clairs et à le tenir jusqu’au bout. Et de conclure : « ce spectacle n’est pas justifié »16. C’est aussi l’opinion de plusieurs critiques.

La reprise à l’Odéon-Théâtre de France, en 1962, a moins de succès encore. Les incohérences et les gratuités sont soulignées par tous les critiques ; l’ « envoûtement » n’opère plus ; le public reste de glace, partagé, selon les moments, entre l’ennui et l’envie de rire. Selon Pierre Marcabru, il s’agit « d’une tentative courageuse, mais désespérée », qui provoque chez tous, interprètes comme spectateurs, « un certain malaise »17.

Dans les années soixante, le répertoire antique a définitivement conquis tous les lieux où l’on fait du théâtre : théâtres subventionnés et privés, centre dramatiques de province ; troupes universitaires et d’amateurs ; il fait plus que jamais les beaux jours des festivals d’été, qui vont en se multipliant. Si l’on fait le total des créations de 1945 à nos jours, Sophocle continue à l’emporter très largement sur les deux autres Tragiques qui arrivent à peu près à égalité. Entre 1950 et 1965, notamment, on compte une quinzaine de mises en scène différentes d’Antigone, dont l’héroïne semble incarner la haute vertu de résistance à toutes les oppressions et aux droits bafoués.

Antigone, tragédie civique

Antigone de Sophocle est la seule tragédie grecque que Jean Vilar ait choisi de porter à la scène. Elle est créée au palais des Papes, lors du quatorzième festival d'Avignon, le 15 juillet 1960. Elle est reprise au TNP à Paris à la rentrée, puis, à nouveau, les deux saisons suivantes. Elle touchera environ 120 000 spectateurs, ce qui la situe dans le premier quart des pièces les plus jouées, parmi les cinquante-sept qui furent présentées sous Vilar au TNP, entre 1951 et 1963. Créée dans la même saison qu'Arturo Ui de Brecht, elle s'inscrit nettement dans le mouvement par lequel Vilar confère au théâtre un rôle politique plus marqué. C'est le moment aigu de la guerre d'Algérie, après la venue au pouvoir du général de Gaulle, celui où les ultras d'Alger mettent en danger le gouvernement civil de la métropole et la démocratie toute entière. Les intentions de Vilar sont clairement affirmées : avec Antigone, il veut inviter le spectateur à « réfléchir », et non « jouer sur ses nerfs, ni sur ses facultés émotives ». Réfléchir sur « la leçon essentielle » de cette pièce : « l'homme est responsable de ce qu'il fait » ; Antigone enseigne qu'il est des cas où « le refus de servir les lois est un devoir sacré ». « Elle est à la lettre la résistante »18. En somme, pour dire la chose plus brutalement, dans le contexte d'alors, Antigone pose le problème de l'insoumission, de l'objection de conscience. Pour répondre à ce dessein, les deux principes essentiels de la mise en scène sont rigueur et sobriété. Il ne faut pas risquer de masquer le sens et la portée du texte (rendu intégralement dans la traduction d'André Bonnard) sous les fastes de l'apparat scénique.

Plus qu'au spectateur, le spectacle s'adresse à l'« auditeur ». La mise en scène « sans archéologie inutile, sans danses rituelles » s'efforce simplement de respecter d'abord l'architecture de l'œuvre (prologue, entrée du chœur, premier chœur, premier épisode, etc.) par une « conduite lente, mesurée » sans gesticulations, ni cris (même « tragiques »), sans transes. Les éléments de décor, géométriques et stylisés, sont réduits au minimum : un mur, une porte et quelques marches. Les costumes, des tuniques longues, de coupe très simple, sont différenciés par la couleur: rouges pour les maîtres, sombres pour le chœur, blanches pour Antigone et Ismène. Les jeux de scène sont mesurés et les évolutions du chœur restreintes.

Mais Jacques Lacarrière reproche au spectacle son caractère d'« oratorio » — dû, en particulier, à la musique « trop habile et trop fastueuse » d'André Jolivet —, « où les conflits, leur portée, leur brutalité véritables sont estompés, assourdis par les lenteurs et la solennité des attitudes. Le spectateur a l'impression d'assister au déroulement d'une stricte liturgie où chaque geste, chaque réplique seraient nécessaires et comme dégagés de toute contingence ». Ainsi, la mort d'Antigone, au lieu d'« horrible » n'apparaît que grandiose et « son injustice criante » se transforme en « apothéose »19.

Le sens est dans le son

À l'opposé d'une mise en scène faisant appel avant tout à l'intellect se situent les réalisations de la Mama Experimental Theater de New York: successivement, Medea d'Euripide et de Sénèque (1972), Elektra de Sophocle (1973), Les Troyennes d'après Euripide (1975). Aucun de ces spectacles n'utilise une langue accessible à la compréhension du spectateur : le premier est en grec ancien et en latin ; le second tout entier en grec ; le troisième mêle au grec ancien toutes sortes de langues africaines, américaines, aztèque, sumérienne, etc., afin de composer avec la musique, également d'inspiration diverse, d'Élizabeth Swados, un « opéra épique ».

Ici, le langage verbal n'est plus considéré comme formant un sens, mais uniquement dans sa valeur phonique intrinsèque : « le sens est dans le son lui-même » affirme Andrei Serban, le metteur en scène. Le texte — dans la langue originale — est traité comme une partition musicale. « Le caractère fondamental de la tragédie grecque peut être retrouvé dans ce son singulier qui ne pourra être recréé dans aucune langue. C'est dans la façon de prononcer ce son que l'on peut découvrir le vrai sens d'Électre » écrit encore Andrei Serban20. Ce son, il s'agit d'en communiquer la « vibration » au spectateur. Dans Medea, une scène d'une extraordinaire puissance évocatrice mettait aux prises Jason et Médée : dans un face-à-face éloigné, immobiles, sans cris, ni gestes, uniquement en puisant leur énergie dans une extrême concentration, comme si le son emplissait tout leur corps, les deux personnages, plongés dans la pénombre, éclairés seulement par la lueur de bougies, éructaient leur haine irréductible. Le texte de l'auteur n'existe plus en tant qu'œuvre littéraire qu'il faudrait soit respecter à la lettre, soit actualiser, mais comme ensemble d'expériences humaines concrètes qu'il s'agit de redécouvrir et de revivre dans leurs matériaux fondamentaux : sons, mouvements, intonations, rythmes, relations spatiales. Medea est fait d'un collage de morceaux empruntés tantôt à Sénèque, tantôt à Euripide. Serban ajoute le personnage muet, mais scéniquement très présent, de la fiancée Créuse.

Dans Les Troyennes, la pièce d'Euripide n'est plus qu'un point de départ lointain. Ce qui est joué, ce sont des situations essentielles : la violence folle de la transe prophétique de Cassandre, les rites d'adieux d'Andromaque à son fils, la lacération d'Hélène par des femmes vengeresses, etc. Le spectacle, inspiré des théories d'Artaud et des recherches de Peter Brook, veut communiquer au spectateur des émotions primitives, fondamentales et universelles : l'histoire est, ici, totalement évacuée.

Depuis les poses sculpturales et les tirades ronflantes du début du siècle jusqu'à ces cérémonies obscures, étranges et violentes, la représentation de la tragédie grecque a parcouru un long chemin, empli d'accidents, de méandres et de détours. C'est que son éloignement même la rend accueillante aux interprétations et aux expérimentations les plus diverses, dont elle est, plus que tout autre théâtre, le champ privilégié.

Aujourd'hui, la mise en scène d'une tragédie grecque semble être devenue une étape obligée dans le parcours artistique de tout metteur en scène, grand ou moins grand, français et étranger. Chaque saison nous offre désormais la possibilité de voir, ne serait-ce qu'à Paris, au minimum quatre ou cinq représentations différentes, françaises et étrangères, de tragédie grecque. Il ne saurait donc être question de les passer toutes en revue. Nous nous contenterons de dégager quelques grandes tendances de ces mises en scène durant ces trois dernières décennies.

Après la fin des années 1970, qui ont été le terrain d'un certain nombre d'expériences limites, comme celle du Living Theatre avec l'Antigone d'après Sophocle et Brecht, où le langage des corps, inventant symbolique et rituels, l'emporte sur le langage articulé, et celle de la Mama de New York avec La Trilogie antique qui voit la disparition totale d'un texte intelligible, les années 1980 marquent un évident retour à la tragédie comme texte verbal, non pour en célébrer l'étrangeté irréductible (celle de l'objet d'art « primitif » ou « archaïque » exposé dans un musée) — toute tentative globale de reconstitution archéologique de la représentation antique est abandonnée21 —, mais plutôt pour s'en servir comme d'un outil pouvant aider à la compréhension ou, du moins, à la mise en question de la société et de l'homme contemporains. Et, pour cela, il convient de faire entendre le texte d'une façon qui nous le rende accessible, c'est-à-dire à la fois intelligible et nous concernant — sans pour autant abolir forcément la distance qui nous en sépare.

Traduction littérale / traduction actualisante

Dans ce souci de le rendre accessible — au double sens où nous l'entendons —, deux options opposées peuvent se présenter par rapport au texte lui-même : soit le respect de son intégrité, jusqu'à parier que c'est par la traduction la plus littérale possible que l'on atteindra ce but, même si a priori elle paraît présenter des difficultés de « mise en bouche » pour l'acteur, voire des opacités pour le lecteur ou l'auditeur ; soit une modernisation de la traduction, qui peut aller jusqu'à l'adaptation, pour faire coller le texte à notre actualité.

La première option est largement représentée dans cette dernière période. Peter Stein, pour son Orestie, en 1980, confronte plusieurs dizaines de traductions avec le mot à mot du texte grec pour choisir, à chaque moment, celle qui lui paraît correspondre le plus exactement au texte d'Eschyle. De son côté, Antoine Vitez, pour sa troisième mise en scène d'Électre en 1986, reprend sa traduction pour retravailler « l'exactitude du texte ». Encore regrette-t-il un peu plus tard de n'avoir pas accentué « plus violemment» la différence entre les dialogues et les chants, notamment en traduisant les formes doriennes, donc archaïsantes, que ceux-ci contiennent « par un travail syntaxique plus difficile ». Mais il précise bien que son souci concerne «l'exactitude du sens, non des formes », et donc qu'il n'est pas « un souci de restitution, mais d'utilisation du passé »22. En effet, son « dessein est d'augmenter la différence entre l'effet de réalité du décor et des costumes, et l'éloignement poétique du texte »23.

À la suite d'Alain Milianti, qui monte Œdipe roi, en 1985, avec la troupe de La Salamandre à Lille, dans la traduction de Jean et Mayotte Bollack, éminents philologues et fondateurs d'une nouvelle herméneutique de la traduction qui se développera au sein de ce que l'on a nommé l’École de Lille, de nombreux metteurs en scène français se trouveront stimulés et aiguillonnés par la rigueur scientifique de leur travail en même temps que par la vigueur et la modernité, la puissance, voire la rugosité poétique de la langue utilisée. Ainsi, Ariane Mnouchkine monte-t-elle en 1990 leur traduction d'Iphigénie à Aulis, Jacques Lassalle celle de l'Andromaque d'Euripide au festival d'Avignon de 1994, Camilla Saraceni celle d'Hélène d'Euripide en 1997, Marcel Bozonnet celle d'Antigone en 1999, André Wilms celle des Bacchantes à la Comédie-Française en 2005. De leur côté, Pierre Judet de la Combe et Myrto Gondicas, leurs disciples, traduisent ensemble Prométhée enchaîné, en 1996, pour Michel Raskine (le texte sera repris par Stéphane Braunschweig en 2001), Les Perses pour Olivier Werner en 2000 ; celle-ci traduit seule Alceste pour Jacques Nichet (Théâtre des Treize-Vents, Montpellier) ; celui-là Médée pour Jacques Lassalle (festival d'Avignon 2000) et Agamemnon pour le Théâtre des Bernardines de Marseille en 2004. Ces hellénistes, qui ont toujours traduit en rapport avec une demande venant du théâtre, refusent l'opposition traditionnelle entre traduction littérale, savante, réservée à la lecture, et traduction « pour la scène » qui exigerait une forme de transposition. Ils font valoir que les tragédies en leur temps étaient du théâtre avant tout et qu'à les traduire précisément, ce qui fait la spécificité et la force de la diction théâtrale, doit pouvoir se retrouver et appeler naturellement une nouvelle mise en scène.

L'autre option, radicalement opposée, est l'adaptation du texte selon ce qu'on veut en faire ou ce que l'on veut lui faire dire. Cela peut relever du simple « aménagement », comme la traduction anglaise établie par Kenneth Mc Leish et Frédéric Raphael pour la mise en scène de Medea par Deborah Warner : réduction du texte avec suppression de parties trop étrangères au monde d'aujourd'hui (notamment dans les chants du chœur), familiarisation, voire vulgarisation du langage.

Mais cela peut aller jusqu'à la transformation profonde, comme la version de Robert Auletta pour la mise en scène des Perses par Peter Sellars (1993), qui récrit presque entièrement le texte par rapport à la guerre du Golfe, assimilant les Perses aux Irakiens et les Grecs aux Américains (à contresens de la pièce d'Eschyle) et qui ne recule devant aucun anachronisme : électricité, téléphone, télévision sont évoqués ; tanks, bombardements massifs, fusées et même épées au laser se mélangent dans la description de la guerre avec les chevaux, les chars et les lances des guerriers antiques ; le dialogue entre l'Ombre de Darios et Atossa tourne à la scène de ménage de quelque émission de téléréalité, etc. P. Sellars n'a pas le sentiment de trahir la pièce, mais de transposer dans l'urgence de l'actualité — ce que le théâtre doit faire selon lui — le geste du vieux poète en son temps. En 2002, il réitère la même démarche avec Les Héraclides, la pièce d'Euripide lui paraissant apte à traiter la question des immigrés clandestins et des réfugiés politiques aujourd'hui (Maison de la Culture de Bobigny).

Transposer l'espace scénique grec

Beaucoup des mises en scène récentes ont cherché, non pas à reconstituer exactement l'espace scénique et architectural du théâtre grec, mais à le transposer, à en donner une équivalence de quelque façon. En premier lieu, en refusant le théâtre à l'italienne (et son prolongement moderne, le plateau frontal surélevé), à cause de la coupure qu'elle établit entre le public et les acteurs et de l'inégalité qu'elle instaure entre les spectateurs. On pense que la structure en gradins pour le public, le plain-pied et l'absence de séparation entre l'espace scénique et le premier rang de spectateurs vont pouvoir susciter le sentiment de communauté (une communauté civique plutôt que religieuse) et rendre à la tragédie la fonction politique, que l'on suppose avoir été ceux du théâtre athénien. C'est sans doute Peter Stein qui, avec son Orestie (1980), a transposé au plus près l'espace du théâtre grec : il ménage une zone de jeu correspondant à l'orchestra, où non seulement le chœur évolue, mais où de nombreuses scènes se passent, utilisant les entrées latérales de la salle comme des parodoi. Il réduit encore la distance acteurs/spectacteurs en faisant entrer certains personnages par le fond de la salle (Agamemnon et Cassandre) et en faisant circuler les choreutes parmi le public.

Pour créer cette continuité scène-salle, les metteurs en scène ont trouvé diverses solutions. Dispositif bi-frontal, avec une jauge de spectateurs réduite, pour Œdipe tyran et Œdipe à Colone de Sophocle, mis en scène par Jean-Pierre Vincent au festival d'Avignon 1989 : par la proximité avec l'aire de jeu, les spectateurs ne sont jamais plongés dans l'obscurité ; ils se voient regardant, comme le permettait dans l'Antiquité le plein jour ; le face-à-face les renvoie à leur statut et les amène à s'interroger sur leur rôle en tant que spectateurs. C'est encore le plein jour du spectacle grec que la lumière des Atrides recrée à travers le velum tendu au-dessus de l'arène. On avait aussi cet effet plein jour dans l’Hécube d'Euripide, mise en scène par Bernard Sobel en 1988, tandis que le dispositif scénographique d'ltalo Rota, qui consistait en une sorte de grande pièce carrée, à laquelle on accédait par un long couloir étroit, englobait acteurs et spectateurs dans le même espace fermé : autour d'une aire de jeu pavée comme un forum antique, deux volées de gradins absolument symétriques se font face, mais le public n'en occupe qu'un côté, l'autre étant le lieu où se tient généralement le chœur-coryphée, s'adressant ainsi directement au spectateur, dont il est comme le miroir. Dans la seconde partie de la pièce, où le pathétique cède la place au débat rhétorique (agôn), un même plein feu éclaire scène et salle, invitant le public à se constituer partie prenante de ce débat.

Pour l'Alceste d'Euripide (1993), Jacques Nichet conjugue disposition bi-frontale des spectateurs et espace commun : il construit une « maison » de bois complètement fermée. La proximité scène/salle renforcée par la petitesse du lieu, la jauge du public étant réduite à deux cents places, instaure une intimité propice, non à la réflexion, mais au partage des émotions, du rire et de la rêverie : on est réuni autour d'une histoire attendrissante et fabuleuse, comme si elle était racontée à la veillée ou dans une fête de petit village, ou comme c'était le cas pour les aèdes de la Grèce archaïque et les troubadours du Moyen Âge. La dimension civique du théâtre n'est pas absente du projet de Nichet ; elle en est même le fondement, mais elle est déplacée dans l'idée même de cette baraque démontable et transportable, qui peut être installée dans n'importe quel lieu et aller ainsi à la rencontre d'un public qui ne se rend pas habituellement au théâtre.

Transposer le choeur grec

Dans aucune des mises en scènes de ces trente dernières années, on n'aura vu — en tout cas en France — un chœur traité «à l'antique », c'est-à-dire à la fois nombreux (plus de dix choreutes, avec un coryphée porte-parole), totalement unifié, chantant à l'unisson, avec des mouvements chorégraphiés et des gestes stylisés. Cependant aucun des metteurs en scène n'est allé jusqu'à le supprimer totalement ; ils ont proposé des solutions très diverses pour lui conserver une place au sein d'une représentation qui, le plus souvent, n'a plus grand-chose à voir avec la représentation antique. L'enjeu est alors de transposer le chœur d'une manière convaincante, et la plus cohérente possible avec les options de leur mise en scène.

On a peu d'exemples de chœurs vraiment collectifs, en dehors des deux analysés ici même : dans l'Orestie de Stein et dans Les Atrides, chaque fois avec une transposition adéquate. Dans la plupart des autres mises en scène, le chœur est réduit en nombre (de quatre à sept membres) jusqu'à n'être plus représenté que par une seule personne. Les raisons en sont en partie économiques (avec des amateurs, le chœur collectif redevient possible24), mais le plus souvent le choix est en accord avec le propos général de la mise en scène : ainsi dans l'Électre de Vitez ou la Medea de Warner ; dans sa Médée (Avignon, 2000), si Jacques Lassalle confie le chœur à la seule Emmanuelle Riva parcourant une immense lande déserte, c'est qu'il veut accentuer la solitude, l'abandon de Médée, pour lui déjà exilée, comme le montre l'ensemble du très beau décor de Rudy Sabounghi.

Devant la difficulté de faire chanter collectivement des acteurs français de manière audible, les metteurs en scène choisissent de plus en plus de recourir seulement à la parole, individuelle le plus souvent. Mais beaucoup ne renoncent pas totalement à la fonction lyrique du chœur. Ainsi, dans l'Alceste de Nichet, le chœur est joué par quatre jeunes gens qui, après avoir récité clairement le texte, le chantent en grec ancien sur des polyphonies corses ou sardes.

Dans Antigone, monté par le même metteur en scène, les chants sont récités par un acteur-coryphée, tandis que des chanteurs d'origine diverse (yiddish, haïtien, arménien, catalan), réunis autour de lui comme dans un campement de fortune, en dehors du plateau qui est le lieu du pouvoir de Créon, donnent des chants empruntés à leur propre culture.

C'est parfois la musique seule qui prend en charge la fonction lyrique du choeur. Stéphane Braunschweig, dans son Prométhée enchaîné, confie la fonction du chœur à une violoncelliste, qui récite le texte en s'accompagnant de son instrument. Dans Iphigénie chez les Taures d'Euripide, mise en scène par Guillaume Delaveau (Sceaux, 2006), les chants du chœur sont lus et accompagnés par un piano dans un espace séparé du lieu de l'action et radicalement autre — un espace poétique qui n'appartiendrait pas au même temps.

Éloigner / rapprocher

On a vu que la recherche de la littéralité, ou même d'un certain archaïsme du texte, tel celui de la traduction d'Ajax par Leconte de Lisle, que Stéphane Braunschweig choisit de mettre en scène en 1991, n'empêche nullement un traitement moderne dans la mise en scène. Au sein même de celle-ci, les signes connotant la modernité (dans les costumes, les musiques, les accessoires — notamment, les micros, la vidéo et autres moyens technologiques —, etc.) côtoient ceux qui, au contraire, désignent la tragédie dans sa distance (décor, masques, chants, danse, etc.). Il semble que nombre de mises en scène récentes font en sorte que coexistent, dans la même représentation, passé et présent, éloignement et proximité. Non pas pour célébrer la valeur éternelle de ces œuvres, mais, à l'instar des poètes athéniens qui conjuguaient dans leurs tragédies le temps du mythe et celui de la cité du Ve siècle, pour tenir en éveil le jugement du public et lui rappeler que son plaisir de spectateur doit aller de pair avec son rôle de citoyen.

Le théâtre de Dionysos, sur la pente sud de l’Acropole à Athènes. ©Wikimedia Commons.