L’histoire d’Augustodunum

Lors de sa création, au Ier s. av. J.-C., la cité d’Augustodunum est destinée à remplacer Bibracte, alors capitale des Éduens : les Romains, en fondant cette ville nouvelle dans la vallée, à une vingtaine de kilomètres de Bibracte, souhaitent remercier ce peuple gaulois de son alliance ancestrale avec Rome.

Si l’on ne connaît pas exactement quelles furent les modalités de transfert d’une cité à l’autre, on sait cependant que la présence de minerai d’étain – ressource naturelle utilisée pour fabriquer des alliages à base de cuivre (bronze, laiton) – a peut-être joué un rôle dans l’implantation de la nouvelle capitale.

Sans témoignage épigraphique, la date de la fondation de la nouvelle capitale reste cependant imprécise : les fouilles montrent que les premières constructions de la cité ne sont pas antérieures à la fin du règne d’Auguste ; il n’est donc pas possible d’envisager un transfert de Bibracte à Autun avant la mise en œuvre du schéma routier d’Agrippa vers 20 av. J.-C.

Le déplacement d’une cité à l’autre se fait progressivement : il concerne d’abord les bâtiments publics et les quartiers artisanaux puis l’habitat aristocratique. L’occupation de la ville ne démarre franchement qu’à partir du règne de Tibère.

Des questions subsistent encore aujourd’hui concernant le statut juridique de la cité des Éduens : simple cité fédérée ou, peut-être, colonie de droit latin ? Son rayonnement administratif, économique, politique et intellectuel est tel qu’elle rivalise avec Lugdunum et prend le titre de « soror et aemula Romae » (sœur et émule de Rome).

Le nom d’Augustodunum est d’origine celtique et signifie la forteresse (-dunum) d’Auguste (Augusto-). Cette cité est donc un parfait exemple de syncrétisme : peuplée d’Éduens, elle vit à la mode romaine jusque dans son nom, qui est formé d’un nom propre latin et d’un élément toponymique d’origine celtique.

Au-delà de son intérêt économique, la cité est un centre culturel très important. Les Écoles Méniennes (scholae maenianae[1]) fondées à Augustodunum, où l’on enseigne notamment le Droit et les Lettres, témoignent de la volonté, de la part des notables locaux, de développer un enseignement de qualité. « Toute la plus noble jeunesse des Gaules s’y réunissait » écrit Tacite dans ses Annales (III, 43). On y enseigne aussi le latin et le grec : des professeurs viennent d’Italie et de Grèce pour se former ou enseigner. Eumène, petit-fils d’un rhéteur grec venu enseigner à Augustodunum, est lui-même directeur des Écoles Méniennes.

Parallèlement au quartier monumental de la ville, se développe extra-muros, de l’autre côté de la rivière, à proximité de la porte d’Arroux, situé entre la Via Agrippa menant à Boulogne-sur-Mer et la uia menant à Bourges, un quartier qui semble être un centre religieux important : il est organisé autour du temple dit « de Janus », à côté duquel sont construits un second théâtre, des thermes et un quartier artisanal.

Augustodunum est prise une première fois par deux aristocrates gaulois, l’Éduen Iulius Sacrouir et le Trévire Iulius Florus, qui, en l’an 21 av. J.-C., fomentent une révolte contre les autorités romaines, et en particulier contre l’empereur Tibère, qui ont pris des mesures fiscales trop lourdes, selon ce qu’explique Suétone (Vie de Tibère, 49, 2). Malgré une levée massive de troupes – 40 000 hommes selon Tacite – la rébellion est cependant réprimée par les armées romaines venues de Germanie ; les deux meneurs tentent de se cacher et de fuir, mais ils n’ont finalement pas d’autre solution que de se suicider.

Au IIIe s. ap. J.-C., Augustodunum se révolte contre la domination de l’Empire des Gaules, lorsqu’une partie de l'Empire romain est dirigée par une série d'usurpateurs proclamés par l'armée du Rhin entre 260 et 274 ap. J.-C. La cité se rallie ensuite à l’empereur romain Claude II qui règne de 268 à 269/270 ap. J.-C. puis elle est prise en 270 après un siège de sept mois, par les troupes bataves de l’usurpateur Victorinus, empereur des Gaules de 269/270 à 271 ap. J.-C.

À la fin du IIIe s. ap. J.-C., sous l’empereur Dioclétien, la cité se reconstruit peu à peu. Le rhéteur gaulois Eumène d’Autun évoque cet épisode en 298 ap. J.-C. dans son panégyrique Oratio pro restaurandis scholis Augustodunumis (Discours pour la restauration des Écoles d’Autun, V, 1) : Ex quo manifestum est eos, qui coloniam istam tot tantisque opibus totius imperii erigere atque animare statuerunt, vel praecipue sedem illam liberalium litterarum uelle reparari, cui frequentiam honestissimae iuuentutis, illustrato studiorum honore prouiderint (« Puisque les empereurs ont voulu relever cette colonie et la vivifier avec les plus grandes et les plus nombreuses ressources de l'Empire, il est évident que leur intention est surtout de voir réparer ce sanctuaire des Belles-Lettres, où ils ont préparé le concours d'une jeunesse d'élite, par l'éclatante protection avec laquelle ils soutiennent l'honneur des études. »).

En 356 ap. J.-C., la cité est assiégée par les Alamans puis libérée par l’empereur Julien (331/332 ? – 363), selon ce que rapporte Ammien Marcellin dans son Histoire de Rome (XVI, 2, 13) : Eique iam aduentanti Germanorum manus pugnam intentans occurrit. Cumque in bicorneme figuram acie diuisa conlato pede res agi coepisset exitioque hostes urgerentur ancipiti, captis non nullis, aliis in ipso proelii feruore truncatis residui discessere celeritatis praesidio tecti (« Un corps germain s'était porté à sa rencontre ; pour le recevoir, [= Julien] forma son armée en croissant, enfermant des deux côtés l'ennemi, qui recula au premier choc. Certains furent capturés, d’autres furent tués dans le feu de l’action ; les autres durent leur salut à la rapidité de leur fuite. »).

Le 22 août 725 ou 731 ap. J.-C., selon les sources, la ville est à nouveau saccagée soit par les Sarrasins soit par les Francs ; elle le sera encore une fois en 888 ap. J.-C. par les Normands.

L’architecture de la cité d'Augustodunum

Située au bord de la rivière Atuvaros (Arroux), au carrefour de quatorze voies romaines se développant en étoile, la cité d’Augustodunum est placée sur deux axes majeurs pour les Éduens : celui qui relie Cauillonum (Chalon-sur-Saône) à l’oppidum de Bibracte et celui de la voie d’Agrippa menant de Lugdunum (Lyon) à Gesoriacum (Boulogne-sur-Mer).

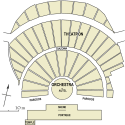

Comme toute cité gallo-romaine, la ville se développe autour d’édifices publics imposants : un forum, des théâtres, un amphithéâtre, des temples, des thermes alimentés par des aqueducs et – traits caractéristiques de cette ville – un rempart et des écoles dont l’excellente réputation attire la classe intellectuelle de la noblesse dirigeante.

Plan d'Augustodunum du Ier au IIIe s. ap. J.-C., © Chrystelle Berthon, CC0 1.0

- Forum ?

- Thermes monumentaux

- Écoles Méniennes ?

- Tour de Jouère

- Sanctuaire de Bibracte ?

- Sanctuaire d’Anvallos

La ville étant située sur un plateau entouré par des cours d’eau sur ses quatre côtés, l’enceinte a dû obligatoirement être construite en forme de losange. Certainement terminée à l’époque de Tibère, entre 10 et 30 ap. J.-C., longue de 6 km à l’origine et d’une épaisseur constante de 2,50 mètres, il en subsiste aujourd’hui encore plus des deux tiers. Elle enserrait une superficie d’environ 200 hectares, comprenait 48 tronçons de courtines et 57 tours à l’origine, dont 30 sont conservées aujourd’hui. Que la ville d’Augustodunum ait reçu le privilège de posséder une enceinte témoigne de son importance au sein du monde gallo-romain : en effet, à l'époque de la Pax romana, les enceintes sont peu nombreuses, englobent de larges périmètres et semblent avoir une vocation plus symbolique que défensive. Lorsqu’il s’agit de protéger une cité, on privilégie plutôt, comme à Lugdunum, l’installation de cohortes militaires.

Percées dans l’enceinte, quatre portes monumentales étaient disposées approximativement aux quatre points cardinaux. Bâties et ornées de décors différents, elles étaient toutes construites sur le même plan. Seule la porte d’Arroux a pu être datée du règne d’Auguste. Leur nom actuel date de l’époque médiévale, mais on ignore leur appellation à l’époque romaine. On peut ainsi distinguer :

- au nord, la porte d’Arroux, assez bien conservée, située sur la Voie Agrippa et délimitant le cardo maximus de la cité. On possède la trace du passage d’une herse sur chacune des deux grandes baies de la porte tandis que les passages piétons étaient sans doute fermés par des panneaux de bois ; ce dispositif était d’ailleurs peut-être commun aux autres portes. Des fouilles ont permis de montrer que cette porte présentait une deuxième façade côté ville, ce qui créait une sorte de sas permettant le contrôle des voyageurs et la perception des taxes sur les marchandises. Il n’y a cependant pas de preuve que ces sas aient existé pour les autres portes, même si cela semble probable puisque les portes ont été bâties à peu près à la même période, au début du Ier siècle, et dans le même esprit.

- à l’est, la porte Saint-André, assez bien conservée, délimitant le decumanus maximus. Elle contient deux grandes arcades qui servaient au passage des chariots tandis que, sur les côtés, les deux petits passages larges de 1,20 m étaient réservés aux piétons. Les voûtes du rez-de-chaussée ont été restaurées. Cet ensemble est surmonté d’une galerie couronnée par un entablement à corniche et composée de dix arcades, limitées par des pilastres cannelés ; cette galerie a été reconstruite au Bas-Empire puis couverte au XIXe s. La porte mesure 15 mètres de haut et 19 mètres de large. Elle était protégée par deux tours semi-circulaires, dont l’une est conservée, car elle a été convertie en chapelle au Moyen-Âge avant de devenir un temple protestant à l’époque moderne.

- à l’ouest, la porte Saint-Andoche, dont ne subsiste qu’une tour, délimitant le decumanus maximus.

- au sud, la porte de Rome, aujourd’hui disparue, située sur la Voie Agrippa et délimitant le cardo maximus.

Le théâtre intra-muros, dont la construction date probablement de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C., était de type romain et grec à la fois car il était fermé par un mur de scène, qui n’existe plus aujourd’hui, et car il est adossé à une colline descendant en direction de l’Arroux. Il était surplombé d’une galerie avec portique dont il ne reste rien. Il pouvait accueillir au minimum 14 000 spectateurs sur 41 rangées de gradins, ce qui en faisait le deuxième plus grand de toute la Gaule et le second de tout l’Empire romain après le théâtre de Pompée à Rome ; le diamètre de l’orchestra était de 148 mètres. Il fut abandonné à partir du Ve s. et servit d’enceinte à des maisons construites à l’intérieur de l’édifice.

La cité avait la particularité de posséder un second théâtre extra-muros, dit « du Haut du Verger », datant lui aussi du Ier s. ap. J.-C., de 100 m de diamètre, d’une capacité de 10 000 spectateurs environ, presque aussi vaste que le premier, mais qui pouvait aussi servir d’amphithéâtre, comme l’indique sa forme visiblement elliptique ou circulaire, d’après ce qu’on a pu observer grâce à l’archéologie aérienne. Il semble avoir été abandonné dans la première moitié du IIIe s. ap. J.-C.

À côté du théâtre intra-muros, à une centaine de mètres, était certainement situé un amphithéâtre, encore visible à la fin du XVIIIe siècle, d’après les dessins qu’on a retrouvés de cette époque ; il a été démoli pour permettre le passage de la route en direction de Beaune et Chalon-sur-Saône. On suppose que ses dimensions étaient de 154 m environ par 130 m et faisaient de lui le plus grand des provinces gauloises. Aujourd’hui, on n’a encore su trouver ni sa localisation précise, ni sa date de construction, ni sa durée d’utilisation.

Concernant la présence à Augustodunum d’une école de gladiateurs située près de l’amphithéâtre et ayant existé dès le règne de Tibère, elle est mentionnée par Tacite (Annales, III, 43) mais les fouilles archéologiques réalisées jusqu’à présent n’ont pas permis de localiser une telle infrastructure.

Concernant les édifices de spectacle, on suppose l’existence d’un odéon, peut-être situé dans le centre de la ville antique. Aucune fouille archéologique n’a aujourd’hui prouvé son existence.

Comme dans toute cité gallo-romaine, les temples de la cité sont nombreux et sont la preuve du syncrétisme d’Augustodunum. En effet, on suppose la présence, au Ier s. ap. J.-C., de deux sanctuaires dédiés aux divinités gallo-romaines (Bibracte et Anvallos) ainsi que d’un autre sanctuaire dédié à Apollon.

Un sanctuaire dédié à la déesse Bibracte et situé dans le quartier du lycée militaire est mentionné dans plusieurs documents épigraphiques datant du XVIIe s. : un médaillon en bronze datant de la fin du IVe s. ap. J.-C., ainsi que deux inscriptions en pierre, non conservées, probablement d’époque julio-claudienne. Même s’il y a homonymie entre le nom du lieu et celui de la déesse, il ne s’agit pas ici d’un cas de ville divinisée, comme à Rome (Dea Roma) mais d’un corpus épigraphique attesté, par exemple, à Nîmes (avec le dieu Nemausus) ou à Vaison-la-Romaine (avec la déesse Vasio). L’hypothèse d’un sanctuaire dédié à la déesse Bibracte est renforcée par la découverte, au XVIIe s., à proximité, d’un bâtiment dont les descriptions évoquent un temple de plan gallo-romain, comparable au temple dit « de Janus ». Cependant les fouilles n’ont pas encore confirmé cette hypothèse.

Par ailleurs, au XIXe s., au Nord-Ouest de la ville, on a retrouvé trois inscriptions qui suggèrent la présence d’un sanctuaire dédié au dieu Anvallos, qui n’est connu qu’à Augustodunum. La plus ancienne, peut-être de la première moitié du Ier s. ap. J.-C., est une dédicace en langue gauloise qui indique que « Licinos Contextos a offert à Anvallos un canecosedlon (siège doré ? beau fauteuil ?) » (CIL XIII, 2733).

Licinos Con

textos ieuru

Annvalonacu

canecosedlon

CIL XIII, 2733

Les deux autres inscriptions latines, découvertes lors des travaux de percement de la voie de chemin de fer en 1900, sont des ex-voto à l’Empereur et au dieu Anvallos, effectués par Gaius Secundus Vitalis et Norbaneius Thallus, des prêtres portant le titre de gutuater (CIL XIII, 11225 et 11226), dont les fonctions, même si elles sont liées à l’invocation, ne sont pas connues précisément. Les deux inscriptions ont été mises au jour à proximité immédiate d’un bâtiment construit en grand appareil dont on a retrouvé quatre assises et qui comportait de nombreux fragments de marbre et de colonnes de 50 cm à 60 cm de diamètre : il s’agissait vraisemblablement d’un temple dédié à un dieu guerrier gaulois, Anvallos, dont le nom signifie « sans souverain », c'est-à-dire « inférieur à aucun ».

Aug(usto) sacr(um) / deo Anvallo / Norbaneius Thallus gutuater / u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

CIL XIII, 11225

Aug(usto) sacr(um) / deo Anval//l//o / C(aius) Secund(ius) Vi/talis appa[r(itor)] / gutuater / s(ua) p(ecunia) ex uoto

CIL XIII, 11226

On suppose aussi l’existence d’un temple circulaire, bordant le cardo maximus, à l’emplacement du centre hospitalier d’Autun (site Frédéric Latouche), faisant certainement face aux Écoles Méniennes et peut-être attenant au forum, dont l’emplacement n’est toujours pas clairement défini aujourd’hui ; ses ruines sont restées visibles jusqu’au XIXe s. d’après des gravures de cette époque. On pense que la construction de ce temple peut être comprise entre le début du règne de Claude et la fin de celui de Néron. Il pourrait s’agir du temple dédié à Apollon, mentionné en 298 ap. J.-C. par le rhéteur Eumène : vu les dimensions considérables du monument et la richesse de son matériau – le marbre de Carrare dont la propriété revenait aux empereurs romains –, on a supposé que ce chantier a bénéficié d’un fort soutien impérial. D’après ses colonnes surmontées de chapiteaux corinthiens, ses statues et ses ex-voto attribués à Apollon et Artémis, on pourrait situer sa construction entre le milieu du Ier s. ap. J.-C. et le début du IIe s. ap. J.-C. On a longtemps pensé que le mur encore visible depuis la place de Charmasse, près du lycée militaire, était le temple d’Apollon : il s’agissait en fait certainement d’un nymphée, une sorte de fontaine bâtie soit autour d’une source considérée comme sacrée soit en hommage à des nymphes. Des canalisations retrouvées sous l’édifice semblent attester la deuxième hypothèse.

À l’extérieur de l’enceinte gallo-romaine, au nord-ouest de la ville, se situe le temple dit « de Janus » dans un sanctuaire périurbain de type civique comprenant plusieurs temples (deux à plan centré de type fanum ; un temple à portiques latéraux). La cella (espace sacré réservé au dieu) du temple date certainement du Ier s. ap. J.-C. Il a une hauteur de 24 mètres et était certainement clos au-dessus par un toit qui laisse imaginer une taille encore plus grande. Le bâtiment était à peu près de forme carrée, les murs mesurant environ 16 à 17 mètres chacun. Ce temple n’en est en fait pas vraiment un ; il s’agit d’un fanum, c’est-à-dire un temple composé d’une seule cella ainsi que d’un portique qui en fait le tour et qui servait apparemment de déambulatoire. Pendant longtemps, on a supposé que ce fanum était dédié au dieu Janus, dieu des commencements et des fins, des choix, des portes et des passages (notamment d’une année à l’autre, d’où le mois de janvier qui lui est attribué). Ce temple, malgré son nom, n’a sans doute jamais été lié à Janus. Cette affirmation vient d’une interprétation erronée du nom du lieu-dit où il se trouve : le quartier de la Genetoye, c’est-à-dire un lieu où l’on trouve des genêts. Les archéologues ont trouvé à proximité du temple un ex-voto au nom d'un dieu gaulois inconnu jusqu'à présent, IENIECO ; ils supposent que ce lieu de pèlerinage était fréquenté depuis deux siècles avant Jésus-Christ par les Gaulois. L’édifice est particulièrement bien conservé car il a servi d’élément défensif à la cité au Moyen-Âge.

D’autres temples, aujourd’hui disparus et dont le rôle est actuellement contesté, étaient probablement présents dans la cité :

- Le temple de Minerve : ce monument est mal connu. Des sources de l’époque mérovingienne nous rapportent qu’un hôpital fut fondé au VIe s. ap. J.-C. près de la porte Saint-Andoche à l’emplacement d’un ancien temple de Minerve mais les traces retrouvées les plus anciennes ne remontent qu’à l’époque carolingienne. Cependant, dans les environs, devait se situer le Capitole, attesté par Eumène, où Minerve, Jupiter et Junon était vénérés mais son emplacement réel n’est pas connu.

- Le temple de Cybèle ou de Bérécinthe – nom donné à Cybèle à Augustodunum – se trouvait peut-être à l’emplacement de l’actuelle église Saint-Jean, près de la porte d’Arroux. D’anciens cartulaires et les fouilles archéologiques attestent d’un temple dédié à Cybèle et peut-être d’autres temples contigus. Cependant il ne reste rien de ce ou ces monuments.

- Les « temples » de Pluton et de Proserpine : ces deux monuments, situés près de la porte d’Arroux n’étaient vraisemblablement pas des temples : le premier était vraisemblablement un mausolée de forme circulaire situé dans une des quatre nécropoles de la ville ; le second a un emploi inconnu. Ces édifices, datant probablement de l’époque julio-claudienne, ont servi de fortifications au moment des Guerres de religion et ont disparu au XVIIIe siècle à cause des crues régulières de l’Arroux.

- Le « temple » de Jupiter ou tour de Jouère : de forme cylindrique, attestée par des gravures du XVIe siècle et des fouilles du XIXe siècle, la tour a longtemps été assimilée à un temple de Jupiter du fait de son nom, Jouère se rapprochant du Latin Iovis, mais rien ne l’atteste aujourd’hui.

Le forum de la cité est évoqué dans le panégyrique d’Eumène Oratio pro restaurandis scholis Augustodunumis (I à III) car Eumène l’a vraisemblablement prononcé en 298 ap. J.-C., d’après ce qu’il écrit, dans la basilique du forum, à proximité du Capitole. Cependant on n’en a retrouvé aucun vestige significatif et son emplacement reste incertain. Comme dans toute cité, le forum devait se situer au croisement du cardo maximus et des deux decumani maximi situés au niveau des deux portes Est et ouest de la ville : la présence de fondations massives, correspondant certainement à un temple, des vestiges ressemblant à des cryptoportiques ainsi que plusieurs textes à caractère public, certainement affichés sur le forum et datant du Ier s. ap. J.-C., renforcent cette hypothèse. On pense que cet espace s’étendait d’est en ouest sur deux îlots séparés par le cardo maximus et qu’il mesurait 240 x 160 m pour une surface totale de 3,84 ha.

On ne sait pas non plus avec précision où étaient situés les thermes de la cité : les uns étaient certainement construits à la jonction sud-ouest du cardo et du decumanus ; les autres aux abords du temple dit « de Janus », en dehors de la ville. Mais l’archéologie n’a pas encore confirmé ces hypothèses. Cependant il semble effectivement probable que des thermes aient pu se situer près des Écoles Méniennes puisque les thermes pouvaient très bien abriter des activités intellectuelles et culturelles.

Selon le discours d’Eumène et les Annales de Tacite, les « Écoles » Méniennes, dont la localisation n’est aujourd’hui pas encore précisément connue, attiraient au Ier s. ap. J.-C. la noble jeunesse de Gaule et, à l’époque d’Eumène, de nombreux Romains d’Italie y envoyaient leurs enfants pour apprendre l’art de la rhétorique. D’après Tacite (Histoires, II, 61) qui mentionne le rôle des jeunes gens enrôlés dans la répression de Vitellius contre les 8000 insurgés commandés par le Boïen Marricus en 69 ap. J.-C., ces « écoles » relevaient plutôt d’associations paramilitaires, en particulier équestres, qui défendaient les intérêts des classes dirigeantes. Ces célèbres associations, conuentus iuuentutis selon Eumène, avaient donc à la fois un rôle intellectuel et militaire capital, servant de vitrine pour la Pax romana. Plusieurs explications peuvent être données à leur nom : soit, probablement à tort, il est dû à leur architecture car les cours y avaient lieu sous des moeniana (portiques) entourant une cour de plus de 50 m de côté, mais ces portiques n’appartenaient peut-être pas aux « écoles » ; soit il proviendrait d’un certain Maenius, qui, par un acte d’évergétisme, aurait érigé le bâtiment des écoles rebaptisé en son honneur Maenianae ; soit – interprétation la plus plausible – il se référerait aux balcons qui la constituaient, appelés maenianae en référence à un certain Maenius, censeur ayant fait construire ce type d’architecture en 318 av. J.-C : du haut de ces éléments architecturaux, on pouvait admirer les jeux se déroulant sur le forum contigu. Au IIIe s. ap. J.-C., ces « écoles » sont dirigées par le rhéteur Eumène, originaire d’Augustodunum, qui, soucieux de participer à leur rétablissement, propose un acte d’évergétisme et donne aussi sur ses fonds propres, obtenant ainsi 600 000 sesterces pour reconstruire le bâtiment des écoles, en ruines depuis son enfance, soit depuis les années 230-240 ap. J.-C. Concernant la localisation du bâtiment, on sait, d’après Eumène, que les Écoles s’ouvraient sur la principale artère empruntée par les visiteurs de marque, très certainement le cardo, dans le voisinage immédiat du forum, du Capitole et des deux temples d’Apollon et de Minerve. Cependant on ne peut pas affirmer de façon certaine, encore aujourd’hui, où ces édifices se trouvaient, malgré les nombreuses hypothèses avancées.

La splendeur d’Augustodunum se mesure aussi aux exceptionnels mosaïques et stucs des domus qu’on a pu retrouver lors des différentes fouilles archéologiques, même si aucune construction aristocratique antérieure au Ier s. ap. J.-C. n’a été détectée à ce jour à Autun car les îlots monumentaux du centre-ville n’ont pas été fouillés. On peut cependant se faire une idée de la richesse des domus antiques en observant les décorations retrouvées. Ainsi la domus découverte dans l’actuelle rue de la Grille contenait une salle d’apparat chauffée par un hypocauste, ornée de marbres de couleur et d’enduits peints, revêtue d’une mosaïque constituée de cinq panneaux dont trois représentent les philosophes Anacréon, Métrodore et Épicure, entourés de citations grecques faisant l’apologie de la modération ; ces riches mosaïques traduisent l’engouement de l’élite de la cité pour la culture grecque du IIIe s. av. J.-C. De même, la mosaïque de Bellérophon, découverte Boulevard Laureau et représentant le héros chevauchant la Chimère, est un médaillon servant de partie centrale à une mosaïque de 100 m2, placée dans la salle de réception d’une riche demeure aristocratique. Une découverte plus récente corrobore la richesse et l’originalité exceptionnelles de l’aristocratie d’Augustodunum : la maison des Stucs, dont la datation est comprise entre la fin du IIIe s. et le début du IVe s. ap. J.-C., a été mise au jour sur le site du nouvel hôpital : elle présente des stucs à motifs floraux peints avec des enduits multicolores qui recouvrent les murs de la pièce dans lesquels sont insérés des tubuli (petits tubes) servant au chauffage.

À l’extérieur de l’enceinte gallo-romaine, au sud-est de la ville, dans la nécropole dite du « Champ des urnes » – l’une des neuf nécropoles d’Augustodunum – se trouve la pyramide de Couhard. Sans équivalent en Gaule, on peut toutefois comparer son architecture à celle du monument funéraire construit à la périphérie de Rome, au sud de l’Aventin, vers 12 av. J.-C. à la mémoire du préteur Gaius Cestius. Ce monument est situé dans une nécropole car on y a retrouvé d’autres éléments funéraires : la tombe d’un vétéran, celle d’un sévir augustal (personne fortunée et affranchie désignée par la curie de la cité pour assurer pendant un an le culte impérial sur ses deniers), un sarcophage avec du mobilier en or. Il s’agit peut-être d’un cénotaphe, c’est-à-dire d’un tombeau vide, datant apparemment du Ier s. ap. J.-C. Plusieurs hypothèses sont possibles quant à son rôle ; ce serait :

- Un cénotaphe à la mémoire de Dividiac, druide proromain, habile diplomate qui est allé à Rome pour négocier et qui n’a pas hésité à accepter que son frère Dumnorix meure, puni par les Romains, pour son esprit rebelle. On a effectivement trouvé, à côté du cénotaphe, une médaille d’or avec l’inscription Gloria Aedorum druidumque (Gloire des Éduens et des druides), ce qui attesterait cette hypothèse ;

- Un sanctuaire au dieu Mithra, hypothèse peu probable ;

- Un monument influencé par les pyramides égyptiennes à cause de la présence massive d’Égyptiens dans l’armée romaine.

Dans les années 1950, on a retrouvé à proximité de la pyramide une tablette de défixion en plomb datant du IIe s. ap. J.-C. dont les dimensions sont les suivantes : 15,8 × 5,8 cm et 1 mm d’épaisseur. Elle était pliée en deux et portait des inscriptions maléfiques ainsi qu’une grande croix. Le premier texte, en latin, dresse une liste de cinq noms de personnes : Onesiforus, Musclosus, Carpus, Attianus et Titus. Ces cinq personnages ne sont pas les signataires du texte, mais les victimes, l’auteur d’un tel écrit n’ayant pas, par prudence, pour habitude de se dévoiler. Le second texte, en alphabet grec, présente une série de huit mots magiques : Abrasax, Dannameus, Kompôth, Thipherith, Gômatou, Sabalthôut, Bisôtorth et Dertherth. Ces termes ont tous une équivalence numérique et donc une valeur symbolique. Le plomb, étant un métal durable, lourd, froid, de couleur cendre, passait pour être doué de vertus liées aux puissances infernales. L’enfouissement des tablettes d’exécration se pratiquait toujours dans un lieu de sépulture : cela confirme que la pyramide de Couhard était bien une pierre tombale ou un cénotaphe. Si rien n’a été trouvé à l’intérieur du monument, une urne funéraire pourrait cependant être enfouie sous la masse de pierre.

Ce que dit Tacite à propos de la révolte de Sacrovir en 21 ap. J.-C. :

Apud Aeduos maior moles exorta quanto ciuitas opulentior et comprimendi procul praesidium. Augustodunum caput gentis armatis cohortibus Sacrouir occupauerat [ut] nobilissimam Galliarum subolem, liberalibus studiis ibi operatam, et eo pignore parentes propinquosque eorum adiungeret ; simul arma occulte fabricata iuuentuti dispertit. Quadraginta milia fuere, quinta sui parte legionariis armis, ceteri cum uenabulis et cultris quaeque alia uenantibus tela sunt. Adduntur e seruitiis gladiaturae destinati quibus more gentico continuum ferri tegimen : cruppellarios uocant, inferendis ictibus inhabilis, accipiendis impenetrabilis. augebantur eae copiae uicinarum ciuitatum ut nondum aperta consensione, ita uiritim promptis studiis, et certamine ducum Romanorum, quos inter ambigebatur utroque bellum sibi poscente. Mox Varro inualidus senecta uigenti Silio concessit.

« Celle [= la révolte] des Éduens fut plus difficile à réprimer, parce que cette nation était plus puissante, et nos forces plus éloignées. Sacrovir, avec des cohortes régulières s’était emparé d'Augustodunum, leur capitale, où les enfants de la noblesse gauloise étudiaient les arts libéraux : c'étaient des otages qui attacheraient à sa fortune leurs familles et leurs proches. Il distribua aux habitants des armes fabriquées en secret. Bientôt il fut à la tête de quarante mille hommes, dont le cinquième était armé comme nos légionnaires : le reste avait des épieux, des coutelas et d'autres instruments de chasse. Il y joignit les esclaves destinés au métier de gladiateur, et que dans ce pays on nomme cruppellaires. Une armure de fer les couvre tout entiers, et les rend impénétrables aux coups, si elle les gêne pour frapper eux-mêmes. Ces forces étaient accrues par le concours des autres Gaulois, qui, sans attendre que leurs cités se déclarassent, venaient offrir leurs personnes, et par la mésintelligence de nos deux généraux, qui se disputaient la conduite de cette guerre ».

TACITE, Annales, III, 43, traduit par J.-L. Burnouf, 1859.

[1] L’adjectif doit provenir du nom commun maenianum « balcon, galerie saillante », peut-être en raison de la forme même de l’édifice d’Autun qui abritait l’école. Pour d’autres hypothèses, cf. ci-dessous.