Océane Puche, professeure certifiée de Lettres classiques, Lycée Saint-Jean de Douai, Académie de Lille

Séverine Clément-Tarantino, MCF en langue et littérature latines, Université de Lille, Faculté des Humanités, UMR 8164 HALMA,

Clémence Coget, professeure agrégée de Lettres classiques, Lycée R. Queneau de Villeneuve d’Ascq,

Cécile de Rousiers-Gonçalves, professeure agrégée de Lettres classiques, Lycée Gambetta de Tourcoing, UMR 8164 HALMA

Avec la collaboration de : Stéphane Fimbel, professeur de S.V.T., Lycée Gambetta de Tourcoing ; José D’Andrea et Sophie Di Nallo (service médiation culturelle), Muriel Lecouvez (chargée de collection de zoologie), Musée d’Histoire naturelle de Lille, Vincent Gavériaux, illustrateur-naturaliste.

À RETROUVER EN VIDÉO

L'exposé donné par

Océane Puche, professeure certifiée de Lettres classiques, Lycée Saint-Jean de Douai, Académie de Lille

le 06 décembre 2023 à l’ENS

à visionner à l'adresse suivante : Savoirs ENS - La métamorphose des chenilles en papillons selon Maria Sibylla Merian

Maria Sibylla Merian (1647-1717) est une femme de sciences (entomologiste et botaniste), une illustratrice et une exploratrice reconnue au XXe siècle dans les pays auxquels elle fut le plus liée (l’Allemagne et les Pays-Bas d’aujourd’hui). Des articles scientifiques relevant de plusieurs domaines lui sont désormais consacrés et un certain nombre de vidéos sont aisément accessibles sur Internet. Souvent saluée comme la première écologiste, elle fait aussi l’objet d’expositions et de conférences à destination d’un public spécialisé comme du grand public. Dans la riche bibliographie internationale (1) qui traite de son œuvre, se trouvent aussi des livres à destination de la jeunesse qui visent à montrer le parcours exemplaire, aux XVIIe et XVIIIe siècles, d’une femme aux multiples talents et à la détermination certaine. Maria Sibylla Merian, de fait, a été pionnière aussi bien dans l’histoire de l’entomologie que de l’art naturaliste. Sa renommée était grande de son vivant ; elle a eu une grande influence sur les sciences naturelles de son époque. Pourtant, l’importance de ses travaux a été remise en cause, la femme de science a été contestée et d’elle, n’est plus restée que l’illustratrice. Sa redécouverte est, somme toute, récente. Qu’une même autrice puisse être ainsi reconnue puis disparaisse de la littérature scientifique d’un siècle à l’autre, avant d’être redécouverte et admirée, constitue un exemple révélateur de ce qui rend possible la légitimité et l’autorité d’une femme en science.

Une vie trépidante

Maria Sibylla Merian est née en 1647 à Francfort et elle a la chance de naître dans une grande famille, tournée vers l’art et la culture ; son père meurt quand elle est toute petite et elle intègre peu après une autre grande famille qui constitue un cadre stimulant : son beau-père, Jacob Marrell, était imprimeur et peintre de fleurs. Dans ce milieu, elle reçoit une éducation artistique et libérale (c’est alors qu’elle apprend notamment le français et le latin (2)) et elle peut s’adonner à sa passion : les insectes et leur cycle de vie. La jeune fille a très vite à cœur de montrer par des observations qu’elle consigne par écrit que ce cycle de vie est jalonné de métamorphoses (3). Elle dessine, peint et grave également, et sa première œuvre publiée est constituée de planches de fleurs (Blumenbuch). Mais sa première œuvre d’importance pour l’histoire des sciences autant que pour l’histoire de l’art est ce qu’on peut appeler en français « les insectes d’Europe », qu’on appelle en général de manière abrégée en allemand et en anglais : Raupenbuch et Caterpillar book.

Maria Sibylla Merian se déplace en Europe : en Allemagne puis aux Pays-Bas. Auprès des protestants labadistes, elle continue de travailler, grossit son carnet d’adresses, développe ses affaires. Elle entend parler du Suriname et voit des spécimens d’insectes provenant de cette colonie hollandaise (pour elle « belge »). En 1699, après avoir tout vendu, elle part pour le Suriname avec sa plus jeune fille, Dorotea. Pendant deux ans, elle observe, élève, dessine, décrit des chenilles (et quelques autres insectes), des papillons (des phalènes, des mouches, des guêpes…) et d’autres animaux (batraciens, reptiles). Malade, elle est obligée de rentrer en 1701 aux Pays-bas – avec Dorotea et une femme du Suriname. Il lui faut quatre ans pour composer ce qui aujourd’hui encore est considéré comme son maius opus : la Métamorphose (Metamorphosis insectorum Surinamensium) ou Dissertatio (l’ouvrage réédité (4) prend en effet le titre : Dissertatio de generatione et de metamorphosibus insectorum Surinamensium). Le livre est impressionnant par sa taille, son ambition, la beauté de ses illustrations, la précision de ses descriptions. La renommée de Maria Sibylla Merian est alors immense. Sa carrière ne s’arrête pas en 1705 : Merian est très active jusqu’en 1715 où une attaque la laisse handicapée. Elle meurt deux ans plus tard. Sa fille Dorotea gère et prolonge l’œuvre de sa mère. Elle connaît en particulier un accueil prestigieux à la cour du tsar Pierre le Grand.

Des textes qui éveillent la curiosité

Les textes de Maria Sibylla Merian sont rarement lus. Or ils sont eux-mêmes dignes d’intérêt, indissociables des gravures avec lesquelles ils sont édités ; et il en existe une version latine. Que Merian ait elle-même rédigé cette version a fait l’objet de discussions ; pourtant rien ne justifie qu’elle en soit dépossédée (5). En effet, depuis les travaux de Jane Stevenson et, plus récemment, de Skye Shirley et du Project NOTA (6), il n’est plus possible d’ignorer la place des autrices latines dans les parcours d’histoire littéraire et dans les cours de latin. L’intérêt des descriptions de Maria Sibylla Merian, pour qui les lit en latin, est considérable car, vives et passionnantes, elles apportent beaucoup sur le plan de la langue et sont assez aisément abordables. Nous allons en donner un aperçu à travers un extrait de la Metamorphosis insectorum Surinamensium (1705).

Fig. 2 : Metamorphosis insectorum Surinamensium, vue 111 dans la numérisation faite par la Bibliothèque municipale de Besançon (7).

I. Le texte transcrit : Metamorphosis Insectorum Surinamensium, Explicatio LIII (8)

Cum aliquando in deserta et in inculta loca essem longius egressa, inter alias etiam reperi arborem altissimam, quae mespilus ab incolis vocatur. Fructus in medio sui corpus quoddam albicans continet, forma cor referens, et nigris coopertum seminibus, quo vescuntur homines pro mespilo. Proxime sub illo bina crassa cernuntur sanguinei coloris folia, quae adhuc quinque alia, itidem densa, sed colore subviridi tincta, sequuntur, spectaculo satis jucundo.

Apposita flavescens eruca hic a me reperta est ; per totius corporis longitudinem striis roseis erat ornata, capite fusca, quattuor nigris aculeis in unoquoque segmento armata, pedibus itidem roseo colore picta. Domum translata brevi in aureliam lignei subalbidi coloris transfigurata est, veluti inferius ramulo arboris imposita conspicitur ; quatuordecim dies post, circa finem mensis Januarii anno 1700, hinc elegantissimus iste erupit papilio. Politum ille aemulatur argentum, coeruleo longe nitidissimo colore vestitus, viridescens, purpureus, imo totus quantus formosissimus, ita ut neque calamus describere, neque penicillus imitari valeat ejus venustatem; quamlibet alam tres orbiculi flavedine aurantia tincti adornant, quos cingunt nigricantes circuli, iterum viridescenti ora circumdati : alarum extima colore aurantio flavescunt, nigris & albicantibus striis pulchre insignita.

II. Traduction proposée

Un jour que je m’étais aventurée plus loin dans des endroits déserts et non cultivés, j’ai trouvé, parmi d’autres, un arbre très haut que les locaux appellent mespilus (néflier). Le fruit, en son milieu, contient une sorte de corps blanc qui, par sa forme, évoque un cœur et qui est couvert de graines noires ; et c’est ce dont se nourrissent les gens en guise de mespilus (nèfle). Juste en dessous, on distingue une paire de feuilles épaisses couleur sang, et encore en dessous, cinq autres feuilles de même épaisseur, mais d’une teinte vert tendre. Le tout est assez joli.

La chenille jaune ici présente, je l’ai trouvée sur cet arbre ; sur toute sa longueur elle était parée de rayures roses, avait la tête foncée ; sur chaque segment de son corps, elle était armée de quatre piques ; ses pieds aussi étaient de couleur rose.

Quand je l’eus ramenée chez moi, en peu de temps elle se transforma en une chrysalide couleur de bois beige, comme on le voit sur celle qui est dessinée sur le rameau inférieur. Quatorze jours plus tard, à peu près à la fin du mois de janvier 1700, en a surgi le plus élégant des papillons, que vous voyez là.

Il rivalise avec l’argent poli ; il est drapé d’un bleu absolument resplendissant, avec des reflets verts, pourpres – en un mot, il est tout entier tellement beau qu’aucune plume ne saurait le décrire, ni aucun pinceau imiter sa grâce. Chaque aile est ornée de trois ocelles de teinte jaune orangé, que cernent des cercles noirs, eux-mêmes entourés de vert. L’extrémité des ailes, jaune, tire sur l’orange, avec des stries noires et blanches remarquablement belles.

III. Commentaire élémentaire de l’extrait

Chaque « chapitre » de la Metamorphosis insectorum Surinamensium est une explication des illustrations (au nombre de soixante en tout) que Maria Sibylla Merian a réalisées (dessins, colorisation, direction du travail des graveurs-imprimeurs) en suivant les différentes étapes du cycle de la vie de l’insecte ou des insectes observés sur un végétal. Ces insectes sont en priorité des chenilles (erucae) appelées à devenir papillons ou phalènes (des papillons nocturnes). Mais il s’agit aussi de vers (vermes) susceptibles de se transformer en différentes sortes d’apes (disons, d’abeilles) et de muscae (mouches). Chaque animal est représenté sur une même page, parfois à différents stades de sa métamorphose, sur la plante qui lui sert de nourriture. Aux images d’insectes, Maria Sibylla Merian a ajouté celles de quelques autres animaux observés en « Inde occidentale » (c’est-à-dire également au Suriname), qu’elle est parfois la première à avoir identifiés et/ou représentés : araignées, lézards, serpents, grenouilles, crocodiles… Nous avons retenu la description de la chenille du néflier parce qu’elle réunit plusieurs traits caractéristiques de la méthode et de la langue de l’autrice.

La Metamorphosis est un texte à caractère scientifique dans lequel Maria Sibylla Merian suit une démarche claire et rigoureuse. Dans la plupart de ses chapitres, elle décrit d’abord l’arbre ou la plante sur laquelle elle a observé tel spécimen de chenille. Le végétal est désigné, quand c’est possible, par de multiples noms (nom indigène, nom donné par les colons, nom latin). Sa forme, ses particularités sont souvent détaillées, ainsi que l’usage qui en est fait. L’autrice peut commenter la qualité esthétique qu’elle s’est employée à traduire dans son dessin : aussi parle-t-elle ici d’un « spectacle très agréable » (spectaculo satis jucundo).

Vient ensuite la chenille elle-même, dont sont systématiquement décrites les deux métamorphoses : d’abord en chrysalide (aurelia ou nympha), puis en papillon (papilio) ou en phalène (phalaena). Le vocabulaire récurrent est en partie technique (ainsi des verbes pour dire la métamorphose, l’installation dans la « toile » formant la chrysalide, le surgissement final du papillon). Les descriptions des chenilles et des papillons sont précises et abondantes. Référence est systématiquement faite au dessin et à la position des insectes décrits dans celui-ci (Apposita au début du deuxième paragraphe ; veluti inferius ramulo arboris imposita conspicitur, peu après, à propos de l’aurelia) (9). L’autrice cherche à rendre compte des formes, des couleurs et des attributs des insectes : ici, la chenille est « armée » de piquants (aculeis… armata) ; ailleurs, elle se « glorifie » de tel aspect de sa forme ou de sa couleur (ainsi de la chenille de la figure-explication XVII).

Dans ce court chapitre, on ne dénombre pas moins de vingt indications de couleurs ! Maria Sibylla Merian détaille la nourriture des insectes, leurs déplacements, le temps passé dans chaque état de leur métamorphose : c’est ainsi que, dans l’extrait choisi, on trouve la date de la deuxième métamorphose, quand le papillon « a surgi » (erupit). Ailleurs, la scientifique peut indiquer le jour ou le moment de la première observation, la façon dont elle a nourri l’insecte dans son premier état, la date de sa métamorphose en chrysalide, et enfin la date de sa métamorphose finale, éventuellement sa durée de vie. Enfin, il n’est pas rare de trouver un commentaire qui traduit l’émerveillement de Maria Sibylla Merian et parfois, comme on le voit ici, l’incapacité de l’art à exprimer la beauté de l’insecte observé. Dans d’autres cas, c’est de sa déception que la savante fait part, en particulier quand une chenille très belle finit en phalaena sans caractéristiques particulières (10). Assez souvent, elle rend compte de son observation au microscopum, qui la conduit à comparer les petites choses aux grandes (ainsi le papillon détaillé dans l’explication de la figure III de l’ouvrage est comparé à un ours pour ses poils et à un canard ou à une oie pour sa trompe) (11).

Toutes les qualités de la démarche de Maria Sibylla Merian qui ont été évoquées ne la mettent pas à l’abri d’erreurs, dues à de grandes difficultés qu’elle a rencontrées en particulier au Suriname et au retour de ce voyage : des parasites ont souvent nui au développement des spécimens qu’elle avait entrepris d’élever, le nombre des espèces qu’elle a observées dans cette terre exotique (où elle ne put demeurer que deux ans) était extraordinairement élevé ; des associations erronées ont pu être causées au moment du retour par des difficultés pratiques d’étiquetage, d’empaquetage, de transport. Bref, tandis que le papillon bleu que nous admirons sur cette planche est un Morpho menelaus, la chenille est celle de l’Agraulis vanillae ; l’espèce de la pupa (autre nom de la chrysalide) n’a pas été identifiée (12).

Si les chapitres de la Metamorphosis suivent, la plupart du temps, l’organisation que nous avons décrite, d’autres sont remarquables car ils offrent des sortes de digressions sur la réalité coloniale et esclavagiste du Suriname au XVIIIe siècle. Le chapitre XLV, dont il est question dans le premier « prolongement » du dossier (voir infra), en est sans doute l’exemple le plus criant (13). Par ailleurs, plusieurs chapitres comportent des passages cocasses, parfois amusants, sur le comportement des insectes, et ce, toujours en rapport étroit avec les illustrations. Maria Sibylla Merian est aussi soucieuse de rendre compte des nombreuses lectures qu’elle a faites des savants l’ayant précédée. Elle eut une démarche remarquable en s'informant auprès des indigènes, des esclaves et en particulier des femmes esclaves. Enfin, des détails sur sa propre expérience d’exploratrice apparaissent çà et là, comme au début de l’extrait choisi, où on la voit s’aventurer dans des lieux plus reculés et sauvages.

Les pistes ouvertes par un tel texte sont nombreuses, en rapport avec les entrées de programme du cycle 4, des classes de lycée et les cursus universitaires relevant des LCA. Deux développements sont proposés dans ce dossier : un en direction des SVT et de l’histoire des sciences, un autre en direction des programmes de français, d’histoire-géographie et de HLP, qui se rejoignent plusieurs fois dans les cycles autour de la question de l’observation du monde et de la découverte de nouveaux mondes.

Prolongement A : Maria Sibylla Merian dans l’histoire des sciences

Le texte qui accompagne la planche LIII de la Metamorphosis insectorum Surinamensium est représentatif en particulier parce qu’il permet d’observer une démarche scientifique en ces fin de XVIIe siècle et début de XVIIIe siècle, une démarche à la fois représentative des études de son temps et en même temps révolutionnaire sur plusieurs points.

I. Une démarche scientifique et révolutionnaire

1. L’observation

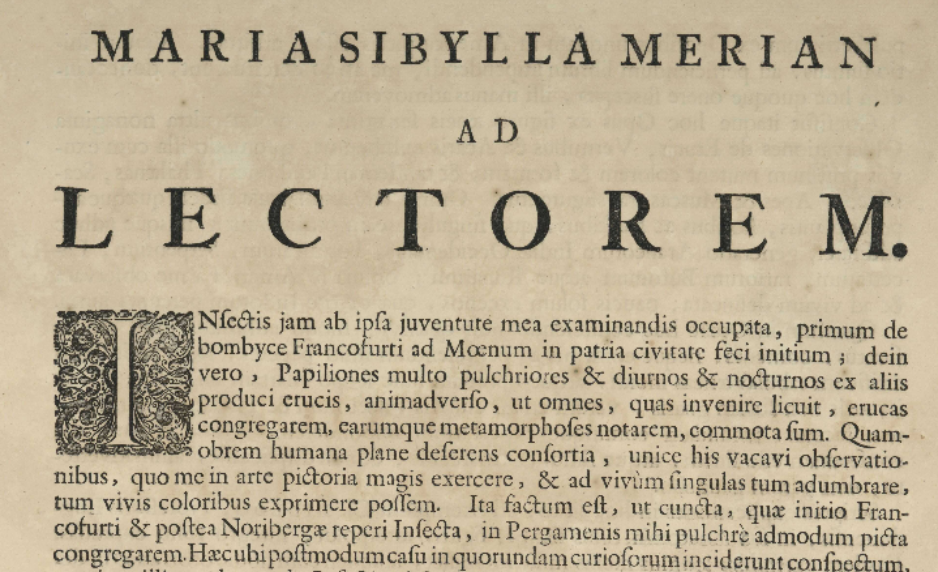

En cette fin de XVIIe siècle, des scientifiques s'appuient désormais sur l’observation et une démarche expérimentale pour remettre en cause une culture scientifique jusqu’alors fondée sur le commentaire des textes antiques. Mais pour la naturaliste, l’observation est une véritable passion qui commence dans l’enfance : « Dès ma jeunesse, je me suis appliquée à l’examen des insectes [...] Pour faire mes observations avec plus d’exactitude, j’abandonnai toute sorte de compagnies », lit-on au tout début de l’avis au lecteur de la Metamorphosis/Dissertatio, citée ici dans la traduction de Jean Rousset de Missy (1771 (14)).

Fig. 3 : Vue (vue 5 dans la numérisation de la BM de Besançon) du début de l’avis au lecteur de la Metamorphosis insectorum Surinamensium (1705).

2. Le recueil des données

Pendant trente ans, Merian tient un journal d’études dont la première note date de 1660 ; elle a alors 13 ans : Schmetterlinge, Käfer und andere Insekten (15). Pour réaliser ses observations, elle utilise des verres grossissants, objet souvent représenté en ce siècle, comme un symbole de cette curiosité du temps pour l’observation du réel.

Fig. 4 : Portrait de Marie-Charlotte de la Trémouille, duchesse de Saxe-Iéna, en allégorie de la géométrie, par Henri Beaubrun le Jeune (XVIIe siècle). Source : Wikimedia Commons

Fig. 5 : Frontispice de Musei Wormiani Historia (1655), montrant l'intérieur du cabinet de curiosités de Worm. Source : Wikipedia (cf. la p. 13 du livret pédagogique de l’exposition du Louvre-Lens « Les animaux fantastiques » : https://education.louvrelens.fr/wp-content/uploads/sites/3/2023/09/Dossier-pedagogique_Animaux-fantastiques.pdf

Le XVIIe siècle est d’ailleurs aussi celui des cabinets de curiosité (16). Dans l’avis au lecteur déjà cité, Merian fait référence à ces collections à Amsterdam qui lui ont donné envie de voyager : « J’ai observé une quantité innombrable d’insectes, dont cependant on ne connaissait ni l’origine, ni la génération, c’est-à-dire comment des chenilles se formaient les chrysalides, et de quelle manière elles se transformaient ensuite. »

3. Le voyage d’études

Pour observer vraiment cette transformation, phénomène qui la passionne (chez les papillons comme les batraciens), Merian va entamer un voyage d’études. Là encore, en 1699, lorsque Merian entreprend son expédition, le voyage dans les Indes n’est pas extraordinaire (la traversée dure tout de même deux mois), mais son voyage n’en est pas moins original en ce qu’il est véritablement une expédition scientifique, motivé par la soif de découvertes et autofinancé. Il ne s’agit pas d’un voyage commercial : en 1699, le Suriname est une colonie hollandaise ; les lecteurs de Voltaire l’associent avec raison à l’esclavage et la culture du sucre. La démarche de Merian tranche donc avec celle de ses contemporains. Dans cette colonie connue pour ses magnifiques paysages, mais au climat chaud et humide éprouvant pour les Européens, Merian ne se contente pas de rester dans la capitale Paramaribo comme les colons venus pour l’exploitation du sucre : elle mène des expéditions avec des guides locaux, y observe des espèces exotiques dans leur environnement – les élève parfois avec sa fille, les examine au verre grossissant. À une époque où les licornes, les sirènes et les dragons peuplent les livres sur les animaux et où les bestiaires médiévaux nourrissent l’imaginaire, elle comprend ainsi et explique le rapport entre les insectes et leur milieu. Elle s’intéresse également aux amphibiens (notamment l’étrange crapaud du Suriname qui incube les œufs de ses petits sous sa peau : Figure LIX (17)), découvre des espèces de plantes. Elle doit interrompre son séjour en 1701 et revenir à Amsterdam parce qu’elle est tombée malade mais elle a pris soin de tout documenter par des dessins dont le caractère scientifique (18) égale la valeur esthétique, et par des textes qu’elle publie quatre ans plus tard dans les soixante planches commentées en taille réelle, en latin et en néerlandais du grand livre qui contient notre extrait.

4. Donner à voir

Merian innove enfin dans sa façon toute particulière et inspirante de donner à voir ses observations (19) :

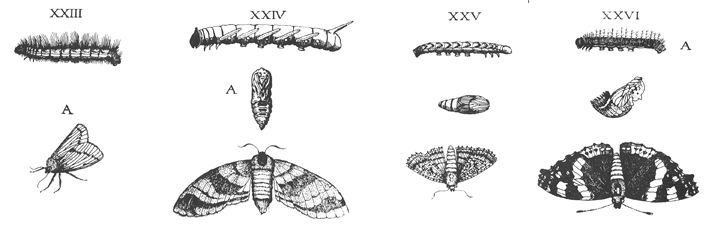

- par la mise en scène dynamique du processus de transformation. Plutôt que de montrer les différentes étapes du cycle de vie d’un insecte à la suite l’une de l’autre en ligne, comme Swammerdam ou Goedart, elle les a représentées dans d'élégantes compositions qui mêlent ces étapes avec chaque chenille représentée sur la bonne plante hôte, ce qui constitue une véritable innovation à l’époque (20).

Fig. 6 : Quatre planches extraites de la Metamorphosis de Jan Goedart, 1663. Source : Wikimedia Commons

Fig. 7 : Premier dessin du premier tome de M.S. Merian, Der Raupen wunderbare Verwandelung…, 1679. Source : site de la Friedrich-Alexander-Universitätsbibliothek, extrait de l’exposition « Zeichnerin, Insektenforscherin, Verlegerin » (9-15 juillet 2017).

- par son approche écologique. Traditionnellement, on représentait les animaux et les plantes sur des planches différentes. Merian, quant à elle, représente même des chaînes alimentaires complètes.

Fig. 8 : Maria Sibylla Merian, Metamorphosis insectorum Surinamensium, 1805, Figure XVIII.

Chaque planche est consacrée à un papillon et à sa plante hôte. Le fait de décrire soigneusement la plante sur laquelle l’insecte a été trouvé est particulièrement important : les liens entre le milieu et l’individu sont si étroits que l’on parle d’influence (21). Il est évident que les études sur les insectes ont toujours revêtu une importance cruciale pour observer l’environnement et son évolution. La démarche de Maria Sibylla Merian est exemplaire, et va au-delà des habitudes des entomologistes de son temps. Elle est considérée comme l’une des premières écologistes. Alors que l’essentiel des recherches de ses confrères était centré sur la description de l’insecte, Maria Sibylla Merian observe aussi le comportement des animaux et insectes qu’elle répertorie avec un grand sens de la mise en scène. Nous voyons vivre les espèces qu’elle décrit.

- par le lien original que tisse Merian entre le texte et image (voir les différents exemples fournis dans le présent dossier)

Étudier les travaux de Merian permet donc d’observer une démarche scientifique en cette fin du XVIIe siècle. Cela permet aussi de se (re)plonger dans les deux débats qui relient étroitement textes antiques et histoire des sciences : la génération spontanée et la classification du vivant.

II. Les débats scientifiques issus de l’Antiquité

1. La génération spontanée

Plusieurs auteurs antiques ont appréhendé le problème de l’origine de la vie mais cette idée de génération spontanée est théorisée par Aristote et traditionnellement associée au philosophe (22).

Au XVIIe siècle, on croyait encore largement que les insectes naissaient par génération spontanée à partir de matière en décomposition et que le papillon naissait donc à partir des restes de chenille morte. Au milieu de ce même siècle cependant, un certain nombre de savants ont commencé à étudier le cycle de vie de cet insecte pour mieux comprendre le processus de métamorphose. Francesco Redi (1626-1697 (23)), un scientifique italien, avait ainsi placé de la viande dans différents bocaux et montré que les insectes n'apparaissaient que sur ceux qui n’étaient pas scellés : l’insecte ne pouvait donc pas se développer à partir de la viande en décomposition elle-même. Aux Pays-Bas, l’artiste Jan Goedart (1617-1668) a étudié les différents stades de vie des insectes en illustrant soigneusement chacun d’entre eux dans sa Metamorphosis et Historia naturalis insectorum. Jan Swammerdam (1637-1680) utilisait, quant à lui, un microscope pour examiner les chrysalides, à la recherche du papillon à l'intérieur de la chenille… Maria Sibylla Merian a donc œuvré à une époque stimulante pour l’étude de la métamorphose. Elle connaissait les œuvres de ces scientifiques et artistes, étant donné l’ambiance dans laquelle elle grandit – son père était un grand imprimeur et le deuxième époux de sa mère était également imprimeur et peintre botaniste, et elle les cite dans ses propres recherches. Mais quand, en 1660, à l’âge de 13 ans, elle commence à élever et à étudier les chenilles, la plupart de ces recherches n’étaient pas encore publiées. Elle publie sa propre contribution au débat en 1679 : c’est le Raupenbuch, déjà cité, et dont le titre complet est Der Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung (« La merveilleuse transformation des chenilles et leur alimentation particulière (24) »). Les métamorphoses prennent place dans des gravures non colorisées, les différentes étapes de leur cycle de vie étant représentées ensemble sur la plante nourricière de la chenille.

2. La classification du vivant

Étudier la classification aristotélicienne du vivant, qui ordonne le vivant en comparaison avec l’homme et même plus particulièrement avec l’homme, humain mâle, permet ainsi de montrer qu’ordonner, c’est souvent hiérarchiser (25).

Linné, le père de la taxonomie moderne, l’inventeur du système de nomenclature binominale, s’inspire de cette classification pour son ouvrage fondateur Systema naturae. Il invente le système de nomenclature binominale qui permet de désigner avec précision toutes les espèces animales et végétales (et, plus tard, les minéraux) grâce à une combinaison de deux noms latins. Ce système est encore en usage aujourd'hui.

Le latin était déjà la langue des sciences à l’époque de Merian puisque, lorsqu’elle publie sa grande œuvre, la Metamorphosis, en 1705, elle le fait, non pas en allemand comme pour le Raupenbuch mais en latin et en néerlandais conjointement. Son grand projet inabouti de son vivant sera de traduire en latin (et en anglais) son Raupenbuch.

Merian a inspiré des naturalistes célèbres (26) du XVIIIe siècle et son travail a nourri l’œuvre de Linné. Ce dernier cite Merian plus de cent fois et son meilleur étudiant, Fabricius, en charge des études entomologiques, s’appuie énormément sur les travaux de la naturaliste qui sont l’une des principales références de Linné pour les espèces d’insectes et de plantes tropicales. Dans la nomenclature actuelle, toujours en latin, le nom de Merian reste attaché à plusieurs espèces : Scopoli, en 1763, a nommé une araignée la « méta de Merian », Metellina merianae ; Duméril et Bibron ont baptisé, en 1839, le tégu noir et blanc Salvator merianae, et, en 1841, la grenouille paradoxale Pseudis merianae. Plus récemment, en 1965, Gallardi a appelé Rhinella merianae une espèce d’amphibien des Bufonidae. En 2018, Shinichi Nakahara a décrit un nouveau papillon du Panama et l’a baptisé Catasticta sibyllae, en hommage à celle qui, la première, avait étudié les papillons d’Amérique du Sud. Pourtant, au XIXe siècle, l’épithète merianae a été remplacée, pour de nombreuses espèces, par d’autres épithètes. Elle existe encore aujourd’hui, mais pour un nombre d’espèces beaucoup plus restreint.

III. Processus de construction et déconstruction d’une identité féminine de scientifique et ou d’artiste

Alors que les travaux de Merian ont atteint un niveau de reconnaissance important de son vivant, elle a aussi subi un effacement au XIXe siècle dont les mécanismes sont complexes et passionnants.

Merian n’est l’objet d’étude et de recensions que depuis le XXe siècle en tant que scientifique, alors que ses planches de dessins ont toujours été reproduites et appréciées comme un motif décoratif autonome, plaçant leur autrice dans une position d’artiste et non de scientifique (27).

Les différentes explications possibles du processus d’effacement ont été précisément et récemment analysées par Mariath et Baratto qui considèrent que Merian en est un cas exemplaire (28). Au XIXe siècle, la naturaliste fait l’objet de vives critiques. La plus violente et détaillée a été rédigée par Lansdown Guilding, qui a vécu sur l’île caribéenne de Saint Vincent mais qui n’est jamais allé au Suriname. Il a fait paraître un article en 1834 dans le Magazine of Natural History où il recense sur une vingtaine de pages les erreurs supposées de Merian. Il critique principalement la qualité des descriptions et notamment les couleurs. Or la plupart des « erreurs » relevées n’existaient pas en fait dans l’édition originale de la Metamorphosis (Guilding avait une édition de 1720) et ont été introduites lors des rééditions successives de l’œuvre. La renommée de l’œuvre de Merian au début du XVIIIe siècle a eu pour conséquences de nombreuses rééditions mais au prix de transformations préjudiciables qui feront au XIXe le lit des critiques : des couleurs erronées ont été apposées, des motifs de patron de broderie ont été ajoutés pour orner certaines planches, certaines planches même ont été dessinées par la fille de Merian à partir de croquis de sa mère, des problèmes de traduction (la traduction française depuis le latin a servi de base pour les analyses internationales même du XXe siècle) ont comblé des lacunes avec des ajouts malheureux. Toutes ces erreurs seront reprises par exemple par Linné et seront ensuite attribuées à Merian.

En dehors des problèmes de couleur, ce qui est surtout reproché à Merian dans cet article violent et raciste est de s’être appuyée sur les connaissances des Africains et Indiens qui l’ont guidée dans la forêt tropicale. C’est la suspicion généralisée qui y est marquante. Dans un article proposé devant la London Zoological Society en 1834, William S. MacLeary considère la scène illustrée dans la planche XVIII (voir plus haut) de l’attaque d’un oiseau par une araignée (29) comme invraisemblable, tests à l’appui – or ce comportement animal a été récemment confirmé. James Duncan, en 1836, a publié « Memoir of Maria Sibilla Merian » dans The Naturalist’s Library de W. Jardine, où il reprend largement les textes de Guilding et MacLeary. Au XXe siècle même, des auteurs comme Martyn Rix, qui fait paraître The Art of the Plant World en 1981, ou Wilfred Blunt, dans The Art of Botanical Illustrations, en 1950, sont encore largement imprégnés de ces critiques pour la plupart infondées et biaisées. Ainsi, le XIXe siècle, qui a érigé le naturalisme en discipline académique, a ruiné l’œuvre de Merian. Il y a bien sûr des erreurs dans l’œuvre de Merian, comme nous l’avons vu dans notre extrait, et pour de nombreuses raisons, mais il n’y en a pas plus que dans d’autres œuvres naturalistes à succès (à commencer par le Rariteikamer de Rumphius auquel Merian a participé de manière anonyme). Par ailleurs, aucun des critiques qui ont traqué les erreurs dans chaque détail de la Metamorphosis de Merian ne se sont livrés à la même œuvre de déconstruction chez ses homologues masculins (aucun d’entre eux, pourtant, ne travaillait sur des spécimens vivants observés directement comme l’a fait Merian).

Maria Sibylla Merian a pu acquérir la gloire de son vivant parce qu’elle a eu la chance de pouvoir lever un certain nombre d’obstacles : elle a pu accéder à l’enseignement artistique par son milieu familial, à l’autonomie financière, à la possibilité de divorcer, de voyager, de naviguer parce que la communauté labadiste dans laquelle elle vivait alors l’autorisait. Pourtant cette gloire a été mise à mal au XIXe siècle pour des raisons qui tiennent à la fois des conditions d’édition et de la construction d’une identité scientifique au cours de ce siècle.

Prolongement B : Sur les traces des premières exploratrices

L’étude de l’extrait de Maria Sibylla Merian se prête volontiers à des prolongements qui s’intègrent, par exemple, au programme de français du cycle 4 (« Regarder le monde, Inventer des mondes »), de la spécialité Humanités, Littérature et Philosophie au lycée (« Les représentations du monde », sous-entrée « Découverte du monde et pluralité des cultures ») et / ou au programme d’histoire du cycle 4 (« Le XVIIIe siècle : expansion, Lumières et Révolution »), comme de la classe de première.

Les grands voyages d’exploration de terres inconnues sont l’occasion d’observation et de collectes de savoirs qui sont thésaurisés dans des ouvrages ou dans des collections muséales ou privées. Dans ce prolongement, nous nous intéresserons aux découvertes des exploratrices et à la difficile reconnaissance – voire à l’invisibilisation – de leurs travaux scientifiques. Nous employons le terme « scientifique » au sens large et nous ne faisons pas de distinction parmi les sciences puisque, comme nous le verrons, il sera aussi bien question de botanique que d’ethnologie. Nous verrons, dans un premier temps, comment l’entomologie mène Maria Sibylla Merian à évoquer les vertus botaniques d’une plante et à témoigner de la réalité de l’esclavage au Suriname. Dans un second temps, nous verrons comment Jeanne Barret a œuvré pour la science botanique et les difficultés que l’on rencontre encore aujourd’hui pour reconnaître son travail. Enfin, nous aborderons le cas de Léonie d’Aunet, qui est la première femme à participer à une expédition dans les contrées arctiques. Si elle ne ramène rien de son voyage d’un point de vue matériel, son carnet de voyage constitue un véritable traité ethnologique sur le peuple lapon.

I. Maria Sibylla Merian : quand l’entomologie et la botanique se confrontent à l’esclavage dans les colonies

Fig. 9 : Carte du XVIIIe siècle montrant les plantations hollandaises au Suriname avec une vue détaillée de Paramaribo, ville majeure et port du Suriname (entre 1700 et 1799). Source : Wikimedia Commons

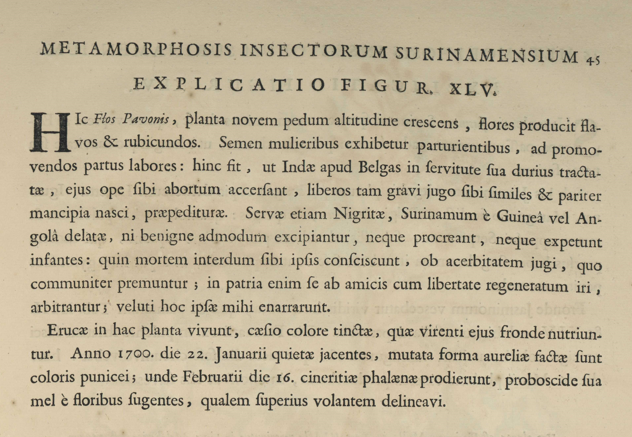

Le travail de Merian, scientifique et femme, n’aurait pas été possible sans le concours de nombreuses autres femmes, à commencer par celui de sa fille Dorotea qui l’a accompagnée au Suriname. Sur place, Merian a sollicité et reçu l’aide des esclaves de la colonie hollandaise en place. Certaines l’ont accompagnée, renseignée et aidée dans ses recherches. Un passage précis de la Metamorphosis nous donne un témoignage de ces échanges. Il comporte bien entendu la description d’une plante hôte et d’insectes, mais montre l’attention de notre autrice à celles qui lui rendent possible l’exploration in situ. Nous citons ce passage dans la traduction que nous en avons faite :

Il s’agit ici de la fleur du Paon (30), la plante pousse jusqu’à une hauteur de neuf pieds, elle produit des fleurs jaunes et rouges. Ses graines sont administrées aux femmes sur le point d’accoucher pour accélérer le travail. De là vient que, dans les colonies belges, les Amérindiennes (31) qui subissent un servage plus dur, provoquent, à l’aide de cette plante, un avortement afin d’empêcher la naissance d’enfants qui seraient soumis à un joug aussi âpre que le leur et à une égale vie de servitude.

Les esclaves noires, aussi, qui sont déportées de Guinée ou d’Angola au Suriname, si elles ne sont pas un tant soit peu traitées correctement, ne procréent ni ne cherchent à avoir des enfants : elles vont même jusqu’à se donner la mort du fait de la dureté du joug qui les oppressent toutes. Elles pensent en effet que des amis vont les faire renaître dans leur patrie, libres, c’est ce qu’elles m’ont elles-mêmes raconté.

Des chenilles vivent dans cette plante ; elles se nourrissent de son feuillage qui tire lui-même sur le vert. Le 22 janvier 1700, alors qu’elles étaient tranquilles, elles se métamorphosèrent pour devenir des chrysalides de couleur pourpre ; de là, le 16 février, sortirent des phalènes de couleur cendre qui, avec leur trompe, sucent le suc des fleurs. J’en ai représenté une en plein vol dans la partie supérieure de l’image.

Fig. 10 : Maria Sibylla Merian, Metamorphosis…, 1705, Explicatio XLV

Il faut relever dans le passage les termes qui décrivent la cruauté du sort de ces femmes : tam gravi jugo, et ob acerbitatem jugi. Pour lutter contre leur état d’asservissement, lorsqu’il est cruel (ni benigne excipiantur), elles font en sorte de ne pas tomber enceintes et s’administrent les graines de la fleur du Paon qui ont, comme l’apprend l’autrice, des vertus abortives. On peut relever la multiplication des négations à cet endroit du texte et la gradation (neque procreant, neque expetunt infantes : quin mortem interdum excipiantur), qui insiste particulièrement sur ce refus de donner la vie dans ces conditions. Ainsi, cet extrait est remarquable parce qu’il témoigne, non seulement d’un sujet rare dans les textes – la grossesse et les moyens d’avorter – mais encore du sort des esclaves au Suriname (32). L’autrice accorde d’ailleurs à cette digression plus de place qu’à la description de la plante ou du papillon lui-même. On peut imaginer alors qu’elle a été sensible au sort des femmes qu’elle a rencontrées dans ces colonies et qu’elle a cherché, par le biais de ses travaux, à le faire connaître à ses lecteurs européens. Dans le cadre d’un travail sur la découverte des Amériques, il nous semble par conséquent indispensable de montrer que cette scientifique n’a pas dissocié l’étude des plantes et des insectes du cadre dans lequel elle les a trouvés.

Fig. 11 : Maria Sibylla Merian, Metamorphosis…, 1705, planche XLV (la fleur de paon)

L’aide que Maria Sibylla Merian a reçue de la part de ses serviteurs au Suriname est par ailleurs très souvent mentionnée dans le texte de la Metamorphosis. Ils ne l’ont pas seulement accompagnée dans les endroits difficiles d’accès pour trouver des chenilles et des insectes mais lui ont aussi apporté un grand nombre de spécimens vivants, ainsi que les plantes sur lesquelles ils se trouvaient. Leur aide était nécessaire ensuite pour alimenter les chenilles et les insectes avec la nourriture spécifique qu’il leur fallait. Ceci montre une organisation et une formation des serviteurs d’origine amérindienne et africaine. Les femmes certainement étaient sollicitées en priorité pour leurs connaissances botaniques – notamment concernant les vertus de certaines plantes, comme celles de la Fleur de paon – et leur habitude de cultiver des variétés que l’on trouve en grand nombre dans la Metamorphosis. L’une d’entre elles a dû prendre une place très importante auprès de Merian et de sa fille pour ses connaissances botaniques, celle qui les a accompagnées en Europe quand elles ont dû rentrer. Cette femme n’est pas nommée mais elle figure sur la liste des passagers au côté de Maria Sibylla et de Dorotea du navire les ramenant à Amsterdam en 1701.

Les femmes esclaves se font donc entendre de manière particulière dans le texte donné en traduction parce qu’elles témoignent ici de leurs connaissances et nous parlent de liberté dans une œuvre qui montre la capacité d’une femme du XVIIe siècle à poursuivre ses objectifs malgré les obstacles qui se dressaient devant elle (33).

II. Jeanne Barret : quand les apports scientifiques d’une botaniste sont invisibilisés

Jeanne Barret (Baré, Baret ou même Barer) fait partie des pionnières dans l’exploration du monde. Elle est également une femme qui a permis le développement des sciences et, en particulier, celui de la botanique même si son apport à cette science a été passé sous silence jusqu’à récemment (34).

Née dans le Morvan, dans un milieu modeste, elle a exercé différents métiers dont on sait peu de choses (35). Il est fait mention d’elle dans des actes notariés en tant que gouvernante. En 1764, elle entre en effet au service du botaniste Philibert de Commerson, qui vient de perdre son épouse. Nommé naturaliste du Roi, il part accompagné de Jeanne Barret à Paris. Là, il est déjà assisté par cette dernière et fréquente des scientifiques de renom tels Lemmonier, Jussieu et Lalande. Reconnu pour ses travaux botaniques, il reçoit le titre de Naturaliste du roi grâce aux recommandations de l’académicien et médecin Poissonnier et entre à l’Académie des sciences en 1765. Il est invité à se joindre à l’expédition de Bougainville dans les terres australes et embarque en 1767 sur « L’Étoile », accompagné d’un certain Jean Baret. C’est là que commence l’histoire de la première circumnavigatrice du monde. Du fait de l’ordonnance du roi du 15 avril 1689 qui interdisait la présence de toute femme sur un bâtiment royal, Jeanne Barret a pris des habits d’homme et s’est fait passer pour le valet de Commerson dont elle était, selon toute vraisemblance, l’amante. Les sources qui racontent son histoire sont essentiellement les carnets de voyage des membres de l’expédition à savoir Commerson lui-même – qui reste bien discret sur son valet et les soupçons de l’équipage à son sujet, Bougainville, mais aussi Vivès. Bougainville fait d’ailleurs état, dans ses écrits, de l’identité de Jeanne Barret, des agressions qu’elle a subies par les marins, surtout de la part des Tahitiens. Après le séjour dans le Pacifique, Philibert de Commerson et Jeanne Barret débarquent à l’Île Maurice et ne repartent pas avec Bougainville en France. Là, ils se seraient livrés à de nombreuses expéditions pour collecter des végétaux et les herboriser. Commerson meurt de maladie en mars 1773 et laisse Jeanne Barret avec les spécimens collectés (essentiellement spécimens de végétaux mais aussi de coquillages, d’insectes...), sans aucun écrit scientifique et sans ressources.

Outre l’acte transgressif que constitue la participation de cette femme à l’expédition à Tahiti, c’est le rôle qu’elle a joué dans cette expédition qui doit retenir notre attention, parce qu’elle rejoint des questionnements qui ont été soulevés au sujet des travaux de Maria Sibylla Merian. Jeanne Barret a assurément participé à chaque expédition de Commerson durant le voyage autour du monde (Montevideo, Buenos Aires, Tahiti et l’Île Maurice) et les récits que font Commerson et même Bougainville le prouvent. Toutefois, son rôle en tant que botaniste semble mis en doute dans la littérature scientifique : il est admis que les trente-quatre caisses qui contenaient les spécimens collectés au cours du voyage par Commerson sont arrivés à Paris grâce à elle mais sa connaissance de la botanique et sa capacité à reconnaître et/ou à classer les spécimens sont contestées. Son origine modeste, le fait qu’elle soit une femme – et qu’elle ne puisse donc pas connaître le latin ? – ainsi que l’invisibilisation de son travail dans les récits de voyage des membres de l’expédition sont des arguments pour lui dénier toute découverte ou tout autre rôle qu’une simple assistante du grand botaniste (36). Bien plus, certains vont jusqu’à douter qu’elle ait pu ne serait-ce qu’écrire les étiquettes qui accompagnent les échantillons. Des chercheurs (37) se sont penchés sur ces dernières pour essayer d’identifier la graphie et déterminer si cette femme a eu effectivement un rôle dans ces découvertes. Le tour du monde de Jeanne Barret tout comme ses connaissances botaniques ont finalement été minimisés, voire invisibilisés. Il est intéressant de constater que ces dernières années, dans un contexte où l’on cherche à rendre de nouveau visibles les femmes qui ont « fait l’histoire », Jeanne Barret fait l’objet d’émissions radiophoniques (38) et de livres édités en littérature jeunesse (39) et constitue un exemple de femme forte qui a cherché à vivre l’aventure du nouveau monde et à contribuer au développement des savoirs scientifiques. Sa réhabilitation avait déjà commencé en 2012 lorsque les botanistes Eric Tepe, Glyns Ridley et Lynn Bohs, après avoir appris l’histoire de Jeanne Barret, ont nommé, en son hommage, une plante découverte au sud de l’Équateur et au nord du Pérou, la Solanum Baretiae (40).

III. Léonie d’Aunet et l’observation anthropologique

Une autre figure d’exploratrice trouve sa place aux côtés de Maria Sibylla Merian, Léonie d’Aunet. Dans le domaine des sciences humaines, cette dernière nous a laissé un récit de voyage à inscrire dans la lignée de ceux de Jean de Léry et Bougainville, précurseurs de l’ethnologie. L’audace de cette jeune écrivaine, qui s’embarque à dix-neuf ans pour une expédition scientifique dans le Grand nord, est extrême. Elle le serait encore maintenant : elle l’est évidemment bien davantage dans la première moitié du XIXe siècle.

Bien qu’elle ne possède pas de formation de botaniste ou de géographe, elle insiste auprès du grand explorateur Paul Gaimard pour participer à l’expédition qu’il organise en 1839 sur la corvette « La Recherche ». Il embarque une impressionnante équipe de chercheurs (géologues, philologues, astronomes, hydrographes, météorologues) et aimerait y adjoindre le peintre favori de Louis-Philippe, François Biard, qui vit avec celle qui sera ensuite sa femme, et qui est de vingt ans sa cadette, Léonie d’Aunet. Celle-ci accepte de faire pression sur son futur mari pour qu’il accepte de s’embarquer, mais seulement si elle-même peut prendre part à l’expédition.

Les conditions du voyage à bord sont très éprouvantes : le froid, la vigueur de la mer, l’inquiétude de se trouver prise dans les glaces et obligée d’hiverner sont décrites avec précision et sang-froid par Léonie d’Aunet, qui raconte avoir surpris les propos critiques et condescendants de l’équipage sur sa présence. Le compte rendu de l’expédition, Voyage en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Féroé fait dix-sept volumes, auxquels il faut ajouter cinq volumes d’Atlas, et bien sûr, le Voyage d’une femme au Spitzberg, le récit de Léonie d’Aunet elle-même. Il paraît en 1854 (41). Elle y fait un compte-rendu très exact des coutumes et des habitats observés, ce qui en fait une source ethnologique importante, d’autant que les explorateurs qui l’avaient précédée ont été inexacts, voire mensongers dans leurs recensions, comme elle l’indique souvent. Ainsi par exemple dans la huitième lettre, Léonie dAunet écrit :

Je me suis abstenue d’appeler à mon aide le témoignage des voyageurs, craignant de tomber sur des hâbleurs tels que Regnard, qui écrivit à Sakarjevi, à huit milles de Torneä, quelques vers emphatiques terminés par celui-ci Sistimus hic tandem, nobis ubi defuit orbis, “Nous nous arrêtons enfin ici, où la terre nous a manqué.” 18 août 1681. L’illustre auteur du Joueur et du Légataire universel faisait, du reste, beaucoup mieux les vers que les narrations de voyage ; la sienne est un tissu de fables sur la Laponie ; il devait mal la connaître, ne l’ayant pas visitée, car il s’arrêta, non aux limites de la terre, mais aux frontières lapones, qu’il dépassa à peine de quelques milles (42).

À une extraordinaire faculté d’observation, Léonie d’Aunet mêle un art de la description qui met sous les yeux du lecteur les peuples et les paysages de l’époque. Attentive aux femmes qu’elle croise dans son périple, Léonie d’Aunet les décrit longuement et nous donne à voir en particulier les ingénieux berceaux qui protègent les nouveau-nés du froid. Elle revient aussi sur les préjugés qui courent au sujet des Lapones en racontant une anecdote. Lors d’une halte, elle avise une tente lapone. Elle y trouve deux femmes et décide de s’y arrêter un peu pour faire un brin de toilette. Devant leur effroi à la voir se déshabiller, elle rit en se rappelant qu’elle porte un costume masculin et que les deux femmes ont pu croire qu’un homme était venu se déshabiller dans leur tente.

Cet incident, qui m’amusa très fort, répond, ce me semble, avec autorité, aux accusations calomnieuses répandues sur ces honnêtes Lapones.

Regnard a beau prétendre qu’un Lapon offre volontiers aux étrangers la compagnie de sa femme ou de sa fille, c’est une fable de plus à ajouter à toutes celles qu’il s’est plu à débiter et qui ne mériteraient même pas d’être démenties si elles n’étaient l’œuvre d’un homme auquel son style donne un rang très élevé parmi nos poètes dramatiques. Pour en revenir à nos Lapones, ce qu’il m’a été possible de constater sur leurs mœurs a été leur honneur (43).

Le récit de Léonie d’Aunet connaît d’abord un immense succès mais tombe par la suite dans l’oubli. Cette autrice n’est ensuite connue que par sa liaison avec Victor Hugo (44).

Quoi qu’il en soit, Léonie d’Aunet s’inscrit bel et bien dans la lignée de ces femmes exploratrices, qui, revêtant l’habit des hommes parce qu’elles ne leur cédaient rien en courage, ont permis d’accroître la somme des connaissances disponibles et de les partager.

Prolongement C : Entretien avec Rachel Beth Cunning

Rachel Beth Cunning s’est passionnée il y a quelques années pour Maria Sibylla Merian et ses papillons. Elle a mis en place un groupe de lecture lors des séances duquel elle ainsi que plusieurs autres femmes latinistes de divers pays ont lu intégralement, en latin, la Metamorphosis et l’Erucarum ortus…. Rachel Cunning en a tiré une connaissance précise du texte qu’elle a complétée par la lecture de la littérature scientifique. Elle a publié en 2021 (chez Bombax Press) un ouvrage en latin Erucula, inspiré de ses lectures et à destination des jeunes latinistes. Elle a accepté de nous parler de sa passion pour Maria Sibylla Merian et des débats que cette dernière suscite encore aujourd’hui.

Pouvez-vous nous parler un peu de vous ?

R.B.C. : Je vis dans les montagnes dans l'État du Colorado. Je préfère les chats aux chiens (mais j’aime les chiens !) et j’adore suivre à la trace les bourdons et prendre des photos d’eux.

Comment vous êtes-vous intéressée au travail de Maria Sibylla Merian ?

R.B.C. : Je suis tombée sur l'incroyable illustration de l’ananas et des superbes insectes qui semblent presque dorés. Je suis tombée sous le charme ! Plus tard, j’ai découvert que les insectes en question étaient des cafards. Je crois que Merian a atteint son objectif avec moi puisqu'elle a réussi à susciter chez moi curiosité et admiration pour un sujet des plus dégoûtants du monde vivant. En fait, je crois que j’étais surtout enthousiaste à l’idée de lire un texte écrit en latin par une autrice, qui plus est, un texte qui traite des végétaux et des insectes.

Qu’est-ce qui vous a le plus plu ?

R.B.C. : J’ai adoré ses descriptions à la fois pleines de vie, créatives et détaillées. Je ne peux pas dire que j’aurais pu un jour décrire un insecte comme elle le fait, en les comparant à un ours ou une poule…mais sa manière de rendre avec émerveillement et admiration le moindre détail du vivant, c’est vraiment ce qui m’a plu. Enfin, Maria Sibylla Merian est souvent présentée comme une pionnière dans l’entomologie et dans l'illustration des insectes et des papillons. Pourtant, elle est à peine connue pour les textes qu’elle a publiés dans ses ouvrages.

Que pouvez-vous nous dire sur ces textes ?

R.B.C. : Les textes originaux de Maria Sibylla Merian, qui sont écrits en allemand (je ne les ai pas lus dans cette langue), contiennent beaucoup plus d’informations sur les insectes et leur manière de se développer dans leur environnement. Ces textes paraissent en latin un peu plus tard que la version originale et abrégés de telle manière que ses observations écologiques, qui étaient révolutionnaires, sont tombées dans l'oubli. Certes, c’était une artiste mais c’était aussi une scientifique qui a suivi tout au long de sa vie sa passion pour se faire une place dans un monde d’homme.

Y a-t-il des doutes quant au fait qu’elle ait pu écrire ces textes ? A-t-elle écrit ses livres en latin ?

R.B.C. : Le fait qu’elle ait écrit ses livres en allemand ne fait aucun doute mais certains chercheurs ont effectivement remis en question le fait qu’elle fut capable d’écrire en latin. Il me semble difficile d’imaginer que cette femme, curieuse, qui était par ailleurs la fille d’un libraire de renom, n’ait pas appris à lire les textes qu’elle a étudiés et qu’elle cite, pour appuyer ses propres recherches. Je crois que cette question en rejoint à vrai dire une autre qui est ce que signifie « connaître » une langue. On pourrait très bien dire que je ne connais pas le latin et, en fonction du point de référence que l'on choisit, ce serait probablement vrai. Je ne suis pas Virgile. Je ne suis pas Catulle non plus. Je dois même avouer que lorsque je lis ces auteurs, je suis parfois en difficulté et un peu perdue. Par conséquent, si citer de tête les textes de Cicéron, les lire sans dictionnaire et y faire référence est le moyen de mesurer la maîtrise de la langue, eh bien je ne connais pas moi non plus le latin !

Maria Sibylla Merian a peut-être fait traduire ses textes ; ou bien elle en a écrit une première version au brouillon qu’elle a ensuite fait corriger avant la publication. Ou alors elle lisait parfaitement le latin mais avait plus de peine à l’écrire. Je ne sais pas et avec le peu de ressources que l’on a, je crois qu’on ne le saura jamais. Je doute néanmoins que, s’il s’agissait d’un homme de la bourgeoisie dont le père était imprimeur l’on remette en question le fait puisse maîtriser le latin.

Pourquoi faut-il lire les descriptions de Maria Sibylla Merian ?

R.B.C. : D’abord et avant tout parce que c’est amusant. Ces descriptions sont pleines de charme et variées. Si vous lisez son célèbre ouvrage sur les papillons du Surinam, vous aurez aussi l’occasion de goûter un peu d’histoire et d'ethnobotanique. Je lis les ouvrages de Maria Sibylla parce que c’est amusant, parce que c’est beau et parce que c'est différent.

Pourquoi devrions-nous enseigner, dans nos cours de latin, les œuvres de Maria Sibylla Merian ?

R.B.C. : Je pense que nous devons les enseigner parce qu’il souligne le fait que le corpus de textes latins est varié. Nous ne devons pas nous restreindre dans les textes que nous enseignons ni dans la manière de les enseigner car la réponse que l’on doit faire à l'intérêt des élèves pour cette langue ne doit pas tenir compte des canons.

Nous connaissons votre livre Erucula, écrit à destination des élèves ou des jeunes étudiants en latin, avez-vous d'autres projets en tête ?

R.B.C. : Je travaille actuellement sur une nouvelle (d'un niveau avancé) que j'espère pouvoir publier cette année. Elle s’appelle Celeris Pede et raconte le mythe d’Atalante tout comme un autre de mes livres, Atalanta Heroina, qui est à destination des latinistes débutants. Celeris Pede traite plus frontalement de ce qu’Atalante a affronté : des menaces d’agression sexuelle, la perte d’autonomie et le traumatisme de la chasse du sanglier de Calydon. C’est un ouvrage qui s’adresse à des lecteurs d’un niveau avancé mais ses thèmes sont tout aussi complexes et sombres.

Notes

1. Voir, en premier lieu, le fac-similé de l’édition néerlandaise de 1705, proposée en 2016 par M. van Delft, H. Mulder (eds), Maria Sibylla Merian : Metamorphosis Insectorum Surinamensium (La Haye, Lannoo, 2016) : ce volume contient plusieurs contributions scientifiques essentielles (en néerlandais et en anglais). Un prolongement en a été récemment fourni dans le volume collectif Maria Sibylla Merian : Changing the Nature of art and science, B. van de Roemer, F. Pieters, H. Mulder, K. Etheridge et M. van Delft (eds), Tielt, Lannoo Publishers, 2022.

2. Voir S. B. Pomeroy et J. Kathirithamby, Maria Sibylla Merian, artist, scientist, adventurer, Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, 2018, p.19-20.

3. On a longtemps considéré que Merian avait accompli les premiers travaux botaniques présents dans ce qu’on a appelé les Leningrad Watercolors, ces aquarelles de la collection acquise par le tsar Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg, à la fin de son adolescence. Il est désormais assuré qu’ils ont été peints presque dix ans plus tôt quand elle avait huit ans. Lorsqu’elle commence son journal (Schmetterlinge, Käfer und Andere Insekten) à l’âge de 13 ans, en en 1660, son style artistique inspiré est déjà pleinement développé. Des critiques d’art y voient l’influence de la Renaissance allemande et notamment de Dürer pour la composition, sans doute par l’intermédiaire de ses professeurs, comme George Flegel, proche de son beau-père.

4. Il l’est plusieurs fois : l’édition de 1719, qui comporte des ajouts (entre autres, de Dorotea), est consultable sur le site Biodiversity Heritage Library : https://www.biodiversitylibrary.org/item/278206#page/5/mode/1up.

5. On lit même parfois que Maria Sibylla Merian n’est pas l’autrice de ses textes. C’est par exemple le cas dans l’article de l’Encyclopedia Universalis qui lui est consacré. Dans l’entretien qu’elle nous a accordé et que nous offrons au titre de document complémentaire (voir plus bas le prolongement C), l’autrice américaine Rachel B. Cunning, qui a consacré un petit ouvrage en latin à vocation didactique à Merian et à ses chères chenilles (Erucula, Bombax Press, 2021) et entrepris de rééditer la version latine de son œuvre avec des annotations, affirme ne pas douter que Merian connaissait le latin tout en questionnant le fait même d’en douter (en aurait-il été de même si elle avait été un homme) et en proposant une réflexion intéressante sur ce que signifie « connaître le latin ».

6. L’ouvrage impressionnant de Jane Stevenson, Women Latin Poets : Language, Gender, and Authority from Antiquity to the Eighteenth Century (Oxford University Press, 2013) est devenu la référence première pour qui s’intéresse à la place des femmes dans l’histoire littéraire latine. Skye Shirley est la fondatrice du groupe Lupercal, dédié aux femmes et au latin ; enseignante et chercheuse, elle propose sur son site une page dédiée aux autrices latines qu’elle accroît au fil de ses découvertes : https://www.skyeshirley.com/women-latinists. Le Project Nota a émané du Lupercal et il vise à rendre plus aisément accessibles les textes des autrices latines : https://www.projectnotalatin.org/fr. La branche française du projet NOTA est développée dans le cadre du programme EuGeStA.

7. https://memoirevive.besancon.fr/ark:/48565/1j69dqfhwrxn/53c5635e-bf58-49d5-bc20-a7ca2795de6c

La Bibliothèque municipale de Besançon possède en effet l’édition en latin de 1705 et nous a donné l’autorisation de republier ici les numérisations pertinentes (en particulier les vues 111 et 112). Il convient de signaler que les couleurs des illustrations varient beaucoup d’une édition, d’une impression ou d’une numérisation à l’autre. D’autres numérisations (y compris de cette première édition de 1705, mais en néerlandais) se trouvent sur le site signalé plus haut https://www.biodiversitylibrary.org. .

8. Pour voir le texte dans cette même édition en latin de 1705 : https://memoirevive.besancon.fr/ark:/48565/1j69dqfhwrxn/3440dbf1-f43b-4e65-b2d9-9fbf2d2d8df9

9. Il faut être vigilant, au début, en lisant les explications et bien penser que des indications comme superior ou prior sont souvent données en référence à l’image.

10. Voir, à propos de ces « surprises », la conclusion de l’explication XV : https://memoirevive.besancon.fr/ark:/48565/1j69dqfhwrxn/43cbec34-e35a-44b5-90ca-9c7e337954a3

11. Pour lire ce texte :

https://memoirevive.besancon.fr/ark:/48565/1j69dqfhwrxn/b6d4ab8f-2ce9-4616-8718-78f6557a47ac

Voir aussi la figure et l’explication VI. La traduction du microscopum est encore discutée. Dans la version néerlandaise parue en même temps que la version latine, il s’agit de vergroot glas, de « verre grossissant ». Le développement du microscope dans sa définition moderne est précisément contemporain des observations de Merian. .

12. Voir K. Schmidt-Loske et K. Etheridge, « The Transition Stage. Merian’s Studies of Pupa, Chrysalis and Cocoon », dans [cité n. 1] Changing the Nature of Art and Science, 2022, p. 98-110 (spécialement p. 102-103).

13. Voir, plus loin, le développement sur les exploratrices.

14. Des traductions françaises de la Metamorphosis et du Raupenbuch sont éditées en 1771 dans les deux premiers tomes de l’Histoire générale des insectes de Surinam et de toute l’Europe (la première est due à Jean Rousset de Missy, la seconde à Jean Marret) ; une numérisation de cet ouvrage fournie par l’Université de Toulouse est accessible https://tolosana.univ-toulouse.fr/fr/notice/07558171x Une confrontation avec les premières éditions est indispensable, car l’ouvrage contient des éléments qui ne viennent pas de l’œuvre de Merian.

15. L’exposition « In viaggio con Merianin – Maria Sibylla Merian. Dal libro antico al libro d’artista » qui a été présentée à la bibliothèque de l’Archiginnasio de Bologne au printemps 2023, aujourd’hui en ligne, présente des extraits de ce journal surnommé aujourd’hui « Journal de Leningrad » :

http://bimu.comune.bologna.it/biblioweb/maria-sibylla-merian/wp-content/uploads/sites/37/2023/01/NEW0014.jpg

16. Les cabinets de curiosités constituent un objet pédagogique très intéressant : https://pedagogie.ac-lille.fr/langues-cultures-antiquite//wp-content/uploads/sites/9/2020/10/Cabinet-de-curiosite-doc-eleve.pdf

17. https://memoirevive.besancon.fr/ark:/48565/1j69dqfhwrxn/bf729b66-a1c5-45a7-af05-a0320da0c6c7

18. Cela a été re-démontré récemment : voir notamment les p. 190-108 de l’édition du fac-similé (M. van Delft, H. Mulder 2016 : voir n. 1).

19. K. Etheridge, dans son article « Maria Sibylla Merian and the metamorphosis of natural history », Endeavour 35.1, 2011, p. 16-22, insiste sur l’apport singulier de la savante et sur la différence entre sa manière de représenter les insectes et celle de la plupart de ses contemporains. Elle propose notamment une analyse détaillée de la planche XVIII de la Metamorphosis.

20. Une façon de faire reprise ensuite par Christiaan Sepp, J. J. Ernst, J. J. Roemer, John Abbot, Palisot de Beauvois et de nombreux autres naturalistes du XVIIIe siècle à la suite de Merian. Voir S. Valiant, « Recovering an Eighteenth-Century Legend », Eighteenth-Century Studies 26.3, 1993, p. 467-479, ici p. 473.

21. C’est d’ailleurs cette observation des liens entre le milieu et les individus qui a conduit Charles Darwin (1809-1882) à formuler sa théorie de la « sélection naturelle ». Son observation s’était portée naturellement sur les papillons communs à son époque en Angleterre, et plus particulièrement sur la Phalène du bouleau, en latin biston betularia ou phalaena betularia. Charles Darwin avait observé les individus de cette espèce, et constaté qu’il en existait des blancs et des foncés. Les individus de couleur claire étaient les plus nombreux puisqu’ils vivaient sur l’écorce claire des bouleaux, et étaient moins chassés par les oiseaux. Cependant, avec l’apparition de la pollution venue de l’industrialisation, l’écorce des bouleaux est devenue plus foncée. Darwin a alors constaté que les individus foncés devenaient majoritaires, et que les blancs ne survivaient que rarement. Seuls les individus foncés pouvaient se développer, et se reproduire. À partir de ces observations, il a formulé sa théorie de la sélection naturelle, selon laquelle ce sont les individus les plus adaptés à leur milieu qui survivent, et donc font évoluer l’espèce au fil des générations, puisque les caractères avantageux sont de plus en plus présents génération après génération.

22. Pour une synthèse sur la théorie de la génération spontanée : F. Raulin Cerceau, Les origines de la vie. Histoire des idées, Ellipses, 2009, dont le premier chapitre, qui nous intéresse au premier chef, est accessible en ligne ou, de manière plus développée, le numéro 89 de la Revue de Synthèse (1968), « La Génération Spontanée de l’Antiquité à 1700 ». Parmi les textes antiques, signalons : chez Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes de l’antiquité, pour Thalès : I, 27 ; pour Démocrite : IX, 7, 44 ; Aristote, Traité de la Génération des Animaux, I, 1, 10 ; III, 8, 7 et 10, 10 ; Lucrèce, De la nature, V, v. 821-831 ; voir aussi Virgile, Géorgiques, IV, v. 281 sqq.

23. La conférence donnée par K. Heard, Conservateur principal des estampes et dessins pour la Royal Collection Trust à Londres, le 5 décembre 2017 devant la Linnean Society, « A Curious Performance: Maria Sibylla Merian and the Art of Natural History », développe de manière claire et inspirante cet aspect, ainsi que le caractère graphique novateur de l’illustration naturaliste de Merian.

24. Rappelons que cette œuvre peut aussi se lire dans une version latine (éditée en 1719) sous le titre principal : Erucarum ortus, alimentum et paradoxa metamorphosis, Amsterdam. En français, on parle souvent du livre sur les « insectes d’Europe ».

25. Cf. A. Gargam et B. Lançon, Histoire De La Misogynie – Le Mépris Des Femmes. De l’antiquité à nos jours, Arkhê, 2013, chapitre III : « Le mythe du sexe faible dans les discours scientifiques ».

26. S. Valiant, « Recovering an Eighteenth-Century Legend », Eighteenth-Century Studies, 1993, 26.3, p. 467-479, p. 472. Valiant, sur la base des trois ouvrages recensés dans son article, cite une longue liste de ces naturalistes nourris par l’œuvre de Merian : le français René Réaumur, l’anglais John Ray, Johann Christoph Volkamer, Augustin Roesel von Rosenhof, Pierre Buchoz, la dynastie d’artistes Dietzsch de Nuremberg et de nombreux autres. Valiant évoque également la participation non créditée de Merian à l’ouvrage qui a ouvert la mode des collections de coquillages au XVIIIe siècle D’Amboinsche Rariteitkamer de Rumphius ou encore à l’ouvrage d’Albin A Natural History of English Insects (1720), le premier livre anglais sur les papillons de jour et de nuit. La redécouverte des Leningrad watercolors à la fin du XXe siècle a permis de comprendre que l’influence de Merian sur le naturalisme est immense.

27. Voir en particulier Joel I. Cohen, « Incorporating lessons from women naturalists to support biodiversity education and under-represented students », SN Soc Sci (2023) 2.41, https://doi.org/10.1007/s43545-022-00333-8

28. F. Mariath et L. C. Baratto, « Female naturalists and the patterns of suppression of women scientists in history : the example of Maria Sibylla Merian and her contributions about useful plants », Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine (2023) 19.17, https://doi.org/10.1186/s13002-023-00589-1. Une synthèse de ces critiques est présente dans Valiant (1993), p. 475 sqq.

29. https://memoirevive.besancon.fr/ark:/48565/1j69dqfhwrxn/42dc2d9e-11bd-48bf-a47d-e1f8965ffbdf

30. Maria Sibylla Merian décrit ici la Caesalpinia pulcherrima appelée aussi « Petit flamboyant », « fleur de paon », « orgueil de Chine ». C’est une espèce de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae, sous-famille des Caesalpinioideae, originaire des régions tropicales d’Amérique (Sud du Mexique et Amérique centrale).

31. Sur les précautions à garder en choisissant de désigner « simplement » ceux et celles que l’autrice appelle Indi ou Indae, voir C. Morrisson « Whitewashing Nature. Seventeenth-century women studying in Paramaribo (1699-1701) », in Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, Jaarboek 2022, p. 103-118, ici n. 1 p. 103 : la population du Suriname était certainement diversifiée.

32. Il attire régulièrement l’attention des lecteurs et lectrices de Maria Sibylla Merian. On citera par exemple deux articles : L. Schiebinger, « Exotic abortifacients : the global politics of plants in the 18th century », Endeavour 24.3, 2000, p. 117-121 ; Eadem, « Feminist History of Colonial Science », Hypatia 19.1, 2004, p. 233-254. L’article de Mariath et Baratto (voir n. 28) est également très intéressant sur ce point (discuté p.14) : l’attention prêtée par Maria Sibylla Merian aux plantes abortives la distingue de savants hommes (à l’exemple d’A. von Humboldt) ; par ailleurs, son souci des esclaves a pu contribuer à son invisibilisation, sous la forme d’une censure (ou plus exactement d’une « pollution of agency » – un des moyens employés pour décrédibiliser les femmes selon la typologie de J. Russ, How to suppress women writing, University of Texas Press, 1983).

33. Voir Claire Morrison « Whitewashing Nature. Seventeenth-century women studying in Paramaribo (1699-1701) », in Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, Jaarboek 2022, p. 103-118. Voir aussi Marieke van Delt, « Maria Sibylla Merian and the People of Suriname » in Changing the Nature of Art and Science, 2022 (reference complète en n. 1), p. 118-130.

34. Voir la note suivante pour les principaux ouvrages qui traitent de Jeanne Barret.

35. Pour la vie de Jeanne Barret, nous renvoyons aux travaux d’Henriette Dussourd (Jeanne Baret (1740-1816) : première femme autour du monde, Moulins, Imprimerie Pottier, 1987) et à l’article de Carole Christinat (« Une femme globe-trotter avec Bougainville : Jeanne Barret (1740-1807) », Outre-Mers. Revue d’histoire 310, 1996, p. 83-95).

36. Voir l’article de Sophie Miquet et Nicolle Maguet (« Du nouveau sur Jeanne Barret aux Archives nationales de l’île Maurice », dans Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, Tome CXLVII, 2020), qui avance des éléments nouveaux sur Jeanne Barret à partir des archives de l’Île Maurice. On peut s’interroger néanmoins sur la validité des arguments avancés notamment parce que les écrits choisis comme source participent à l’invisibilisation des femmes ; l’article semble avoir pour but de démontrer que Jeanne Barret n’a pas participé aux travaux de collecte de Commerson. Voir également, des mêmes autrices, le Cahier des Amis de Sainte-Foy 144, p. 21 : elles émettent clairement des doutes sur la capacité même de Jeanne Barret à lire ou écrire.

37. Ibidem.

38. Stéphanie Duncan, « Jeanne Barret, la première femme autour du monde », dans Autant en emporte l’histoire, émission diffusée sur France Inter le 14 juin 2020.

39. On relèvera notamment le roman intitulé L’extraordinaire destin de Jeanne Barret, de Camille Salomon, Paris, Scrineo, 2023. Sur Maria Sibylla Merian, signalons la bande dessinée signée Y. Lelardoux et intitulée Maria Sibylla Merian, mère de l’écologie, parue chez Naïve en 2015.

40. S. Miquel, « Jeanne Barret (1740-1807) en Périgord, après son tour du monde », Le Journal de Botanique 77, mars 2017, p. 49-55 et en particulier, p. 51-52.

41. Il fut édité chez Hachette en 1854, après que quelques extraits eurent parus en 1852 dans La Revue de Paris. Ce récit a été réédité en 1992 aux Editions du Félin, puis en 1995 chez Actes Sud. L’édition que nous avons utilisée est celle des Éditions 2, 3 choses (Geffosses), 2023.

42. Léonie d’Aunet, Voyage d’une femme au Spitzberg, Éditions 2, 3 choses, Geffosses, lettre VIII, p. 278.

43. Léonie d’Aunet, Voyage d’une femme au Spitzberg, Éditions 2, 3 choses, Geffosses, lettre VII, p. 217.

44. Daniel Claustre, « Voyager, aimer, écrire : la vie d’une femme du XIXe siècle (Léonie d’Aunet, 1820-1879) », Ull crític, L’, 11-12, 2007, p. 93-126.