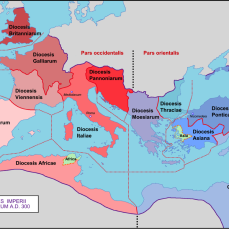

Parmi les nombreux fléaux sanitaires que durent affronter les Anciens, deux événements majeurs, contemporains des deux plus grands médecins de l’Antiquité, ont frappé les esprits : la peste d’Athènes au début de la guerre du Péloponnèse, du temps d’Hippocrate, et la peste dite antonine qui ravagea l’Empire romain sous le règne de Marc Aurèle, du temps de Galien. Six siècles séparent ces deux événements dont les conséquences furent non seulement sanitaires mais aussi politiques, économiques et sociales. Dans chacun des deux cas, les hommes durent affronter une maladie qu’ils ne connaissaient pas, un mal invisible contre lequel ils se trouvaient totalement démunis, au moment même où il leur fallait combattre d’autres ennemis, bien visibles ceux-là, les Lacédémoniens qui avaient occupé son territoire dans le cas d’Athènes, les Germains qui menaçaient ses frontières dans le cas de Rome. Et à coup sûr le sort des soldats de Marc Aurèle retranchés à Aquilée au cours de ce terrible hiver 168-169 où Galien, rappelé d’urgence de Pergame, ne peut que compter les morts n’avait rien à envier à celui des Athéniens réfugiés et enfermés dans leurs murs. De fait, lorsque le loimos (la pestilence) survient, il entraîne aussi souvent avec lui le limos (la famine), faisant bientôt peser, sur les cités et les Empires, la menace de l’effondrement, comme l’historien Kyle Harper a tenté de le montrer dans un livre au titre évocateur Comment l’Empire romain s’est effondré. Le climat, les maladies et la chute de Rome, Paris, La Découverte, 2019.

Face à l’inconnu, le premier réflexe est de se tourner vers le connu et pour affronter la maladie nouvelle qui frappe l’Empire au IIe siècle, on essaya d’abord de se tourner vers le passé et vers le plus grand des médecins, Hippocrate de Cos. Hélas, Galien lui-même, digne héritier du Père de la médecine dont il connaissait l’œuvre pratiquement par cœur pour avoir commenté presque tous les traités hippocratiques, ne put trouver aucun secours dans l’enseignement de son prédécesseur. De fait, les sept livres qui, au sein du Corpus hippocratique, nous sont parvenus sous le titre d’Épidémies (titre ancien mais pas qui n'est pas forcément authentique) traitent en réalité des maladies « installées dans un territoire à un moment donné » au sens premier du verbe grec ἐπιδημεῖν « séjourner dans un territoire » sur lequel a été formé l’adjectif ἐπιδήμιος « qui réside dans son pays », tous deux déjà employés chez Homère, le premier à propos de Télémaque « qui demeure à la ville » (Odyssée XVI, 28 : ἐπιδημεύεις) et le second à propos d’Ulysse « revenu dans son pays » (Odyssée I, 194 : ἐπιδήμιον). Et si Hippocrate, à travers les innombrables « fiches de malades » rassemblées dans les Épidémies, avait observé un nombre tout aussi considérable de maladies, il n’avait nulle part traité d’un fléau comparable à celui qui s’abattit sur Rome dans la seconde partie du IIe siècle et, chose plus curieuse encore, n’avait pas dit un mot de la terrible peste qui frappa Athènes de son vivant.

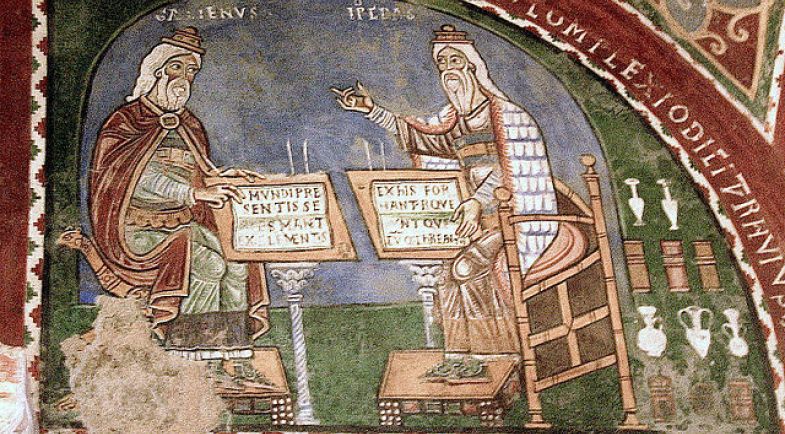

C’est donc chez Thucydide que Galien a cherché des enseignements sur le fléau qui, de son temps, ravagea l’Empire romain par vagues successives jusqu’au début du IIIe siècle, offrant ainsi au lecteur contemporain l’occasion unique de confronter les regards et les méthodes de deux grands auteurs sur deux événements séparés par six siècles d’intervalle : la peste d’Athènes racontée par l’historien Thucydide et la peste antonine affrontée par le médecin Galien de Pergame.

Regards croisés de l’historien et du médecin

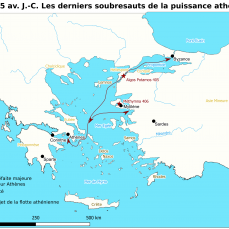

Voici en cet été 430, au début de la deuxième année de la guerre du Péloponnèse, « alors que les Péloponnésiens et leurs alliés, avec les deux tiers de leurs effectifs font, comme la première fois, invasion en Attique », comment Thucydide évoque l’arrivée de l’épidémie :

Thucydide, La guerre du Péloponnèse, livre II, 47, 3-48, 3, Paris, CUF, 1962, p. 35 trad. J. de Romilly modifiée :

47.3. Καὶ ὄντων αὐτῶν οὐ πολλάς πω ἡμέρας ἐν τῇ Ἀττικῇ ἡ νόσος πρῶτον ἤρξατο γενέσθαι τοῖς Ἀθηναίοις, λεγόμενον μὲν καὶ πρότερον πολλαχόσε ἐγκατασκῆψαι καὶ περὶ Λῆμνον καὶ ἐν ἄλλοις χωρίοις, οὐ μέντοι τοσοῦτός γε λοιμὸς οὐδὲ φθορὰ οὕτως ἀνθρώπων οὐδαμοῦ ἐμνημονεύετο γενέσθαι. 4. Oὔτε γὰρ ἰατροὶ ἤρκουν τὸ πρῶτον θεραπεύοντες ἀγνοίᾳ, ἀλλ’ αὐτοὶ μάλιστα ἔθνῃσκον ὅσῳ καὶ μάλιστα προσῇσαν, οὔτε ἄλλη ἀνθρωπεία τέχνη οὐδεμία· ὅσα τε πρὸς ἱεροῖς ἱκέτευσαν ἢ μαντείοις καὶ τοῖς τοιούτοις ἐχρήσαντο, πάντα ἀνωφελῆ ἦν, τελευτῶντές τε αὐτῶν ἀπέστησαν ὑπὸ τοῦ κακοῦ νικώμενοι. 48.1. Ἤρξατο δὲ τὸ μὲν πρῶτον, ὡς λέγεται, ἐξ Αἰθιοπίας τῆς ὑπὲρ Αἰγύπτου, ἔπειτα δὲ καὶ ἐς Αἴγυπτον καὶ Λιβύην κατέβη καὶ ἐς τὴν βασιλέως γῆν τὴν πολλήν. 2. Ἐς δὲ τὴν Ἀθηναίων πόλιν ἐξαπιναίως ἐνέπεσε, καὶ τὸ πρῶτον ἐν τῷ Πειραιεῖ ἥψατο τῶν ἀνθρώπων, ὥστε καὶ ἐλέχθη ὑπ’ αὐτῶν ὡς οἱ Πελοποννήσιοι φάρμακα ἐσβεβλήκοιεν ἐς τὰ φρέατα· κρῆναι γὰρ οὔπω ἦσαν αὐτόθι. Ὕστερον δὲ καὶ ἐς τὴν ἄνω πόλιν ἀφίκετο καὶ ἔθνῃσκον πολλῷ μᾶλλον ἤδη. 3. Λεγέτω μὲν οὖν περὶ αὐτοῦ ὡς ἕκαστος γιγνώσκει καὶ ἰατρὸς καὶ ἰδιώτης, ἀφ’ ὅτου εἰκὸς ἦν γενέσθαι αὐτό, καὶ τὰς αἰτίας ἅστινας νομίζει τοσαύτης μεταβολῆς ἱκανὰς εἶναι δύναμιν ἐς τὸ μεταστῆσαι σχεῖν· ἐγὼ δὲ οἷόν τε ἐγίγνετο λέξω, καὶ ἀφ’ ὧν ἄν τις σκοπῶν, εἴ ποτε καὶ αὖθις ἐπιπέσοι, μάλιστ’ ἂν ἔχοι τι προειδὼς μὴ ἀγνοεῖν, ταῦτα δηλώσω αὐτός τε νοσήσας καὶ αὐτὸς ἰδὼν ἄλλους πάσχοντας.

47.3. Ils n’étaient encore que depuis peu de jours en Attique, quand la maladie se mit à sévir parmi les Athéniens ; et l’on racontait bien qu’auparavant déjà elle s’était abattue en diverses régions, du côté de Lemnos entre autres, mais on n’avait nulle part souvenir de rien de tel comme pestilence ni comme destruction de vies humaines. 4. Rien n’y faisait, ni les médecins qui, soignant le mal pour la première fois, se trouvaient devant l’inconnu (et qui étaient même les plus nombreux à mourir, dans la mesure où ils approchaient le plus de malades), ni aucun autre moyen humain. De même, les supplications dans les sanctuaires, ou le recours aux oracles et autres possibilités de ce genre, tout restait inefficace : pour finir, ils y renoncèrent, s’abandonnant au mal. 48.1. Celui-ci fit, dit-on, sa première apparition en Éthiopie, dans la région située en arrière de l’Égypte ; puis il descendit en Égypte, en Libye et dans la plupart des territoires du grand roi. 2. Athènes se vit frappée brusquement, et ce fut d’abord au Pirée que les gens furent touchés : ils prétendirent même que les Péloponnésiens avaient empoisonné les puits (car il n’y avait pas encore de fontaines en cet endroit). Puis il atteignit la ville haute ; et, dès lors, le nombre des morts fut beaucoup plus grand. 3. Que chacun, — médecin ou profane — soit laissé libre de dire son opinion sur la maladie, d’où elle pouvait vraisemblablement provenir, et quelles causes d’un si grand changement il estime être capables d’exercer la faculté de ce bouleversement. Pour moi, je dirai comment la maladie se présentait et les signes à observer pour, si jamais elle se reproduisait, pouvoir le mieux profiter d’un savoir préalable et n’être pas devant l’inconnu : voilà ce que j’exposerai — après avoir, en personne, souffert du mal et avoir vu, en personne, d’autres gens en souffrir.

Et voici le récit que Galien fait de son arrivée à Aquilée au cours de l’hiver 168-169, après avoir été rappelé de Pergame, sa ville natale où il s’est retiré, par les deux empereurs alors associés à la tête de l’Empire, Marc Aurèle et Lucius Verus :

Galien, Sur ses propres livres, c. III, 1-7 (édition et traduction V. Boudon-Millot, Paris, Les Belles Lettres, CUF, 2007, p. 141-142) :

III. Περὶ τῶν μετὰ ταῦτα γραφέντων βιβλίων

1. Ἐγὼ μὲν καθιδρύσας ἐμαυτὸν ἐν τῇ πατρίδι μετὰ τὴν ἐκ Ῥώμης ἐπάνοδον εἰχόμην τῶν συνήθων· ἀφίκετο δ’ εὐθέως ἐξ Ἀκυληίας τὰ παρὰ τῶν αὐτοκρατόρων γράμματα καλούντων με· προῄρηντο γὰρ αὐτοὶ χειμάσαντες ἐπὶ τοὺς Γερμανοὺς ἐξελαύνειν. 2. ἐπορεύθην μὲν οὖν ἐξ ἀνάγκης, ἐλπίζων δὲ τεύξεσθαι παραιτήσεως· ἤκουον γὰρ εἶναι τὸν ἕτερον αὐτῶν, τὸν πρεσβύτερον, εὐγνώμονά τε καὶ μέτριον ἥμερόν τε καὶ πρᾷον, ὃς ἐκαλεῖτο μὲν ἐξ ἀρχῆς Βῆρος, ἐπεὶ δ’Ἀντωνῖνος ὁ μετὰ τὸν Ἀδριανὸν ἄρξας διάδοχον αὐτὸν ἔθετο τῆς ἀρχῆς, τὸν μὲν ἔμπροσθεν ὀνομαζόμενον Λούκιον κοινωνὸν ἐποιήσατο καλέσας Βῆρον, ἑαυτὸν δὲ μετωνόμασεν Ἀντωνῖνον. 3. ἐπιβάντος οὖν μου τῆς Ἀκυληίας κατέσκηψεν ὁ λοιμὸς ὡς οὔπω πρότερον, ὥστε τοὺς μὲν αὐτοκράτορας αὐτίκα φεύγειν εἰς Ῥώμην ἅμα στρατιώταις ὀλίγοις, ἡμᾶς δὲ τοὺς πολλοὺς μόλις ἐν χρόνῳ πολλῷ διασωθῆναι πλείστων ἀπολλυμένων οὐ μόνον διὰ τὸν λοιμὸν ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ μέσου χειμῶνος εἶναι τὰ πραττόμενα. 4. μεταστάντος δ’ ἐξ ἀνθρώπων τοῦ Λουκίου κατὰ τὴν ὁδὸν εἰς Ῥώμην αὐτοῦ κομίσας τὸ σῶμα τὴν ἀποθέωσιν Ἀντωνῖνος ἐποιήσατο καὶ μετὰ ταῦτα τῆς ἐπὶ τοὺς Γερμανοὺς στρατείας εἴχετο περὶ παντὸς ποιούμενος ἀπάγειν με, 5. πεισθεὶς δ’ ἀφεῖναι λέγοντος ἀκούσας τἀναντία κελεύειν τὸν πάτριον θεὸν Ἀσκληπιόν, οὗ καὶ θεραπευτὴν ἀπέφαινον ἐμαυτόν, ἐξ ὅτου με θανατικὴν διάθεσιν ἀποστήματος ἔχοντα διέσῳσε, 6. προσκυνήσας τῷ θεῷ καὶ περιμεῖναί με τὴν ἐπάνοδον αὐτοῦ κελεύσας -ἤλπιζε γὰρ ἐν τάχει κατορθώσειν τὸν πόλεμον- αὐτὸς μὲν ἐξῆλθε, καταλιπὼν δὲ τὸν υἱὸν Κόμμοδον, παιδίον ἔτι ὄντα κομιδῆ νέον, ἐνετείλατο τοῖς τρέφουσιν αὐτὸ πειρᾶσθαι μὲν ὑγιαῖνον φυλάττειν, εἰ δέ ποτε νοσήσειε, καλεῖν ἐπὶ τὴν θεραπείαν ἐμέ. 7. κατὰ τοῦτον οὖν τὸν χρόνον συνελεξάμην τε καὶ εἰς ἕξιν ἤγαγον μόνιμον ἅ τε παρὰ τῶν διδασκάλων ἐμεμαθήκειν ἅ τ’ αὐτὸς εὑρήκειν, κτλ.

III. Mention des livres que j'ai composés après cette période.

1. M'étant installé dans ma patrie après mon retour de Rome, je me livrai à mes occupations habituelles. Mais arriva bientôt d'Aquilée la lettre des empereurs qui me rappelaient. Ils avaient en effet résolu, après avoir eux-mêmes pris leurs quartiers d'hiver, de marcher contre les Germains. 2. Je fus donc contraint de me mettre en route, espérant cependant obtenir une exemption. J'avais en effet entendu dire que l'un des empereurs, le plus âgé, était bienveillant, mesuré, doux et affable ; il s'appelait au départ Vérus, mais lorsqu'Antonin (sc. Antonin le Pieux) qui exerça le pouvoir après Hadrien l'eut choisi pour lui succéder au pouvoir, il (sc. le futur Marc Aurèle) fit de celui qui se nommait auparavant Lucius son collègue et l'appela Vérus, et lui-même changea son nom en Antonin. 3. J'atteignis donc Aquilée quand la peste s'abattit comme jamais encore auparavant, si bien que les empereurs prirent aussitôt la fuite pour Rome avec une poignée de soldats, tandis que nous, le grand nombre, nous eûmes peine, pendant longtemps à nous en tirer sains et saufs : les gens mouraient, pour la plupart, non seulement à cause de la peste, mais aussi parce que cela se passait au cœur de l'hiver. 4. Après que Lucius, sur le chemin du retour, eut quitté le monde des hommes, Antonin fit ramener son corps à Rome et procéder à son apothéose, avant de s'occuper de l'expédition contre les Germains. Il faisait grand cas de m'emmener avec lui. 5. Mais il se laissa persuader de me laisser aller quand il eut entendu par ma bouche que le dieu de mes pères, Asclépios, ordonnait le contraire. Je m'étais en effet déclaré son serviteur depuis le jour où il me sauva d'une disposition qui aurait pu être fatale à souffrir d'un ulcère. 6. S'étant incliné devant le dieu et m'ayant ordonné d'attendre son retour — car il espérait rapidement mener la guerre à bien — lui-même partit après avoir laissé sur place son fils Commode qui était encore un tout jeune enfant. Il enjoignit aux tuteurs de son fils de s'efforcer de le maintenir en bonne santé, et, au cas où il tomberait malade, de m'appeler pour le soigner. 7. Je travaillais donc à cette époque à rassembler et fixer de façon durable ce que j'avais appris auprès de mes maîtres et ce que j'avais moi-même découvert, etc.

De façon au premier abord paradoxale, le regard de l’historien Thucydide sur l’épidémie apparaît plus acéré que celui du médecin Galien : caractère inédit et effrayant d’un mal responsable de nombreuses pertes humaines ; absence de traitement efficace et surmortalité des médecins placés en première ligne ; irruption de l’irrationnel et abandon à la fatalité ; refus de se prononcer sur la nature et les causes du mal ; description des symptômes dans l’espoir d’être utile aux générations futures. Chez Galien, en revanche, la mention de la peste à Aquilée fait avant tout office d’élément de datation à l’intérieur d’un traité principalement consacré à la chronologie de ses ouvrages. Dans cette biobibliographie, l’épidémie paraît passer au second plan devant les détails relatifs à la vie personnelle du médecin qui, eux, occupent la première place : rappel d’un médecin dont la renommée est parvenue jusqu’aux oreilles des empereurs, dévotion personnelle au dieu de la médecine Asclépios, entrevue avec l’empereur dont Galien obtient l’exemption tant désirée qui le dispense de l’accompagner en campagne contre les Germains et lui permet de rester à Rome pour veiller sur la santé du jeune héritier et se consacrer à la rédaction de ses ouvrages.

De l’utilité du mal ancien pour comprendre le mal nouveau

Mais le médecin ne pourra éviter, dans les années qui suivront, de se trouver régulièrement confronté à l’épidémie qui, par vagues successives, va ravager l’Empire. Et à chaque fois, il va relire Thucydide pour s’en inspirer. De fait, pour Galien, la peste antonine est par certains traits, « comparable » (παραπλήσιον) à celle décrite par l’historien. Galien établit notamment un rapprochement entre ces deux événements dans deux passages où il use de façon symétrique de l’adjectif παραπλήσιον. Le premier passage concerne l’agnosie dont souffrent les malades atteints de loimos à la fois du temps de Thucydide et du temps de Galien. Il se situe à l’intérieur d’un traité où le médecin explique comment l’âme peut être affectée dans son fonctionnement sous l’effet de quelque maladie physique, que ses facultés soient lésées ou non :

Galien, Que les facultés de l’âme suivent les tempéraments du corps, c. 5 (Kühn IV, 788, 12-789, 2 = A. Bazou, Athènes, 2011, p. 33, 14-34, 5 ; trad. V. Barras et Alii, Galien L’âme et ses passions, Paris, 1995, p. 91-92 modifiée) :

τὸ μὲν γὰρ ἀγνοῆσαι διὰ νόσημα σφᾶς τ’ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐπιτηδείους, ὅπερ ὅ τε Θουκυδίδης συμβῆναι πολλοῖς φησιν ἔν τε τῇ λοιμώδει νόσῳ τῇ νῦν γενόμενον ἔτεσιν οὐ πολλοῖς [ἣν] καὶ ἡμεῖς ἐθεασάμεθα, παραπλήσιον εἶναι δόξει τῷ μὴ βλέπειν διὰ λήμην ἢ ὑπόχυσιν οὐδὲν αὐτῆς τῆς ὀπτικῆς δυνάμεως πεπονθυίας· τὸ δ’ ἀνθ’ἑνὸς τρία βλέπειν αὐτῆς τῆς ὀπτικῆς δυνάμεώς ἐστι μέγιστον πάθος, ᾧ τὸ φρενιτίζειν ἔοικεν.

Car le fait de ne pas reconnaître à cause de la maladie soi-même et ses proches, ce que Thucydide dit être arrivé à beaucoup et que nous avons vu nous-même dans la maladie pestilentielle survenue de notre temps il n’y a pas beaucoup d’années, paraîtra être analogue au fait de ne pas voir à cause d’une chassie ou d’un épanchement, alors que la faculté optique n’est en rien atteinte ; tandis que le fait de voir trois objets au lieu d’un est une affection très importante de la faculté optique, qui ressemble à la phrénésie.

Le second passage concerne le seul remède efficace contre le loimos que le médecin croit avoir trouvé et qui était préparé à base de terre d’Arménie :

Galien, Faculté des médicaments simples, IX, 1 (Kühn XII, 191, 8-13) :

ἐν δὲ τῷ μεγάλῳ τούτῳ λοιμῷ παραπλησίῳ τὴν ἰδέαν ὄντι τῷ κατὰ Θουκυδίδην γενομένῳ πάντες οἱ πιόντες τούτου τοῦ φαρμάκου διὰ ταχέων ἐθεραπεύθησαν, ὅσους δ’ οὐδὲν ὤνησεν ἀπέθανον πάντες, οὐδ’ ὑπ’ ἄλλου τινὸς ὠφελήθησαν, ᾧ καὶ δῆλον ὅτι μόνους τοὺς ἀνιάτως ἔχοντας οὐκ ὠφέλησε.

Dans cette grande pestilence-là qui fut analogue par la forme à celle qui a eu lieu du temps de Thucydide, tous ceux qui burent de ce médicament furent rapidement guéris, tandis que ceux à qui il n’apporta aucune utilité moururent tous, ce qui est la preuve que c’est aux malades incurables que ce médicament n’a apporté aucune utilité.

Le médecin, qui observe ici que même les plus cruelles des épidémies ne déciment pas une population entière, va aller encore plus loin en cherchant à trouver chez Thucydide une confirmation de sa théorie concernant les causes du fléau. Galien identifie en effet deux causes principales à l’origine des fièvres pestilentielles : la chaleur et la présence de miasmes contenus dans l’air. Or Galien a repéré dans la description de Thucydide deux éléments qui lui paraissent étayer cette hypothèse :

Sur la différence des fièvres, I, c. 6 (Kühn 7, 290, 3-11) trad. J. Jouanna, « L’historien Thucydide vu par le médecin Galien », in CRAI 155, n. 3, 2011, p. 1461 :

Parfois, ce qui donne le signal de la fièvre est une chaleur excessive de l’air ambiant, comme lors de la pestilence qui a saisi les Athéniens, comme le dit Thucydide (= II, 52, 2) : “Mais comme ils vivaient dans des cabanes étouffantes à la saison de l’été, la destruction s’effectuait dans les corps”. Et à cause de la présence, à la suite d’un mauvais régime, des humeurs dans le corps qui sont susceptibles de se putréfier, le début de la fièvre pestilentielle se produit. Et peut-être qu’immédiatement après, un flux de miasmes putréfiants vint d’Éthiopie, miasmes appelés à devenir les causes de la fièvre pour ceux qui ont le corps susceptible de subir des dommages de leur part.

À la différence de l’historien qui s’était abstenu d’aborder l’étiologie, le médecin voit donc dans le témoignage de Thucydide une confirmation possible de ses propres théories, quitte à surinterpréter le texte. De fait, si Thucydide mentionne bien l’Éthiopie, pays chaud à l’origine de la peste, il ne mentionne nulle part la présence de miasmes.

Pour autant Galien ne considére pas Thucydide comme l’équivalent d’un véritable médecin, et encore moins comme l’émule d’Hippocrate. Son jugement sur ces deux grands hommes dans le Sur la difficulté de la respiration, II, c. 7 (Kühn 7, 850, 11-851, 3) est à cet égard on ne peut plus clair :

Les anciens croient qu’il (sc. Hippocrate) a décrit tous les symptômes arrivés aux malades, tout comme Thucydide. Or, il n’en est pas ainsi, mais c’est justement tout le contraire que sont les écrits d’Hippocrate, comparés à ceux de Thucydide. Car lui (Thucydide), décrit tout ce qui est connu même des non-spécialistes, en ne passant absolument rien de cela sous silence, tandis qu’Hippocrate écrit peu de cela, à savoir juste ce qui a de l’importance pour l’état général selon lequel le malade est en danger, mais, en revanche, beaucoup d’autres choses, qui échappent d’une part aux non-spécialistes et d’autre part fournissent un diagnostic tout à fait conforme à l’art.

Thucydide a donc décrit tous les symptômes qu’il était capable de percevoir, alors qu’Hippocrate ne signale que ceux qui sont signifiants auxquels il ajoute ceux qui échappent aux non-spécialistes mais qui sont nécessaires pour établir un diagnostic. De fait, et comme le résume parfaitement Galien (Kühn 7, 854, 6 sq.) :

Thucydide, de son côté, a écrit ce qui arrive aux malades en tant que non-spécialiste pour des non-spécialistes, Hippocrate a écrit en homme de l’art pour des hommes de l’art.

Relire le passé pour éclairer le présent

Aujourd’hui comme hier, le rôle de l'histoire n’est certes pas de nous fournir des solutions toutes prêtes pour les problèmes de notre temps. Et le médecin Galien, qui établit un parallèle entre la peste d’Athènes et la peste antonine, ne confond jamais ni ne superpose exactement les deux événements. L’hésitation même de Galien concernant l’épidémie qu’il ne désigne pas autrement que comme « la grande pestilence » (τοῦ μεγάλου λοιμοῦ) ou « cette grande pestilence » (τὸν μέγαν τοῦτον λοιμὸν / ὁ μακρὸς οὗτος λοιμός) ou encore « l’interminable pestilence » (τοῦ πολυχρονίου λοιμοῦ), tout comme la volonté de Thucydide de ne pas se prononcer sur la nature du mal, continuent d’ailleurs de tenir en échec les historiens de la médecine : typhus exanthématique pour la peste d’Athènes ou variole pour la peste antonine, aucune de ces hypothèses n’ayant jusque-là pu être solidement étayée.

Mais on comprend que Galien, dans les moments tragiques de la pestilence, ait pu se souvenir de la peste d’Athènes et se tourner vers Thucydide en vertu d’un triple retour du semblable vers le semblable, du nouveau vers l’ancien, de l'inconnu vers le connu. Quant à l’historien qui confie avoir décrit la peste d’Athènes pour « si jamais elle se reproduisait, pouvoir le mieux profiter d’un savoir préalable et n’être pas devant l’inconnu », six siècles plus tard son vœu devait se réaliser, fût-ce au prix d’une répétition tragique à laquelle la civilisation antique, peut-être à la différence de la nôtre, n’avait jamais cessé de se savoir exposée.