Le sanctuaire oraculaire de Dodone situé en Épire (au Nord-Ouest de la Grèce) est considéré comme le plus ancien de la Grèce continentale. Il est bâti dans une vallée au pied du mont Tamaros qui culmine à un peu moins de 2000 mètres. On y consultait Zeus Naios (« le résidant ») associé à Dioné, divinité dans laquelle on reconnaît, sous un nom féminin dérivé de Zeus, une ancienne déesse chtonienne.

Le sanctuaire

Des objets archéologiques en céramique, des épées et des couteaux en bronze datant pour les plus anciens du XVIè siècle avant J.-C. prouvent que le site était occupé à l’époque mycénienne.

Les premières consultations de l’oracle sont attestées dès le VIIIè siècle, mais l’on pense qu’elles ont pu être antérieures. À cette époque, le sanctuaire était modeste.

Lorsqu’on visite le site aujourd’hui, on peut se figurer le sanctuaire tel qu’il se présentait à la fin du IIIè siècle avant J.-C.

Les consultants franchissaient la muraille par la porte principale située au sud-ouest et empruntaient une voie ornée de colonnades doriques qui menaient à une terrasse supérieure où se trouvaient les bâtiments cultuels. De part et d’autre de ce chemin d’accès s’élevaient des monuments votifs et des statues.

Au centre de la terrasse supérieure s’élevait la Hiéra Oïkia, maison sacrée de Zeus laquelle a subi plusieurs restructurations. On y rendait les oracles près du chêne sacré.

Plan du sanctuaire de Dodone d’après Sotirios Dakaris (el) 1996, © Wikicommons CC BY-SA 3.0

1. fortifications de l'acropole 2. théâtre 3. stade 4. Bouleuterion 6 et 7. Prytanée 8. temple d'Aphrodite 10. temple de Thémis 11. temple de Zeus : maison et chêne sacrés 12. temple de Dioné reconstruit 13. ancien temple de Dioné 14. temple d'Héraclès 16. basilique paléo-chrétienne 18. porte Ouest après l'agrandissement

Plusieurs temples ont été construits dans cet environnement. Nous ne connaissons pas toujours leur destination. Ils n’étaient probablement pas tous destinés au culte ; certains auraient plutôt servi à abriter des offrandes.

Au Nord, se trouvait le temple carré de Dioné. Chaque année les Athéniens envoyaient une ambassade pour honorer sa statue. Après l’incendie de 219 avant J.-C., le temple fut reconstruit à l’Est.

Pyrrhus fit construire le temple d’Héraclès, ancêtre mythique de la maison royale de Macédoine alors alliée à celle d’Épire.

À l’ouest se dressait le temple de Thémis devant lequel on pratiquait des sacrifices sur un grand autel. On parle parfois de triade Zeus-Thémis-Dioné.

Au sud-ouest s’élevait le temple d’Aphrodite où l’on a retrouvé des figurines d’argile représentant la déesse portant une colombe devant sa poitrine.

Dans l’enceinte sacrée, deux édifices civiques imposants furent rebâtis sous le règne de Pyrrhus. Le bouleutérion, sur plus de 1000 m2, permettait aux membres du conseil de Dodone de se réunir. Il était orné d’une stoa dorique en façade. Dans le prytanée, se réunissaient les prytanes et les archontes, magistrats supérieurs de la cité.

L’oracle de Zeus et de Dioné.

Bien qu’il n’ait jamais rivalisé avec celui de Delphes, l’oracle de Dodone était célèbre. Zeus et Dioné, sa parèdre (divinité assise à côté du dieu principal, formant avec lui un couple), sont principalement cités dans les questions adressées par les consultants. Il est toutefois possible que Dioné, servie par des prêtresses, ait été vénérée avant Zeus, en lien avec la fertilité. Malgré les témoignages littéraires d’Homère, Eschyle, Sophocle, Hérodote ou encore de Tite-Live, Plutarque et Pausanias, nous ne sommes pas certains des rituels.

De prestigieux personnages ont consulté l’oracle de Dodone, tels Ulysse qui s’interroge sur l’apparence qu’il doit prendre lors de son retour à Ithaque, le roi Pélias à propos du renversement de son trône, Crésus qui veut mettre à l’épreuve la science des oracles avant d’entreprendre la guerre contre les Perses, le général sparte Lysandre qui cherche à corrompre l’oracle pour obtenir une réponse favorable ou encore l’empereur Hadrien lors d’un voyage en Épire.

Le lieu et les pratiques de consultation ont évolué au fil des siècles.

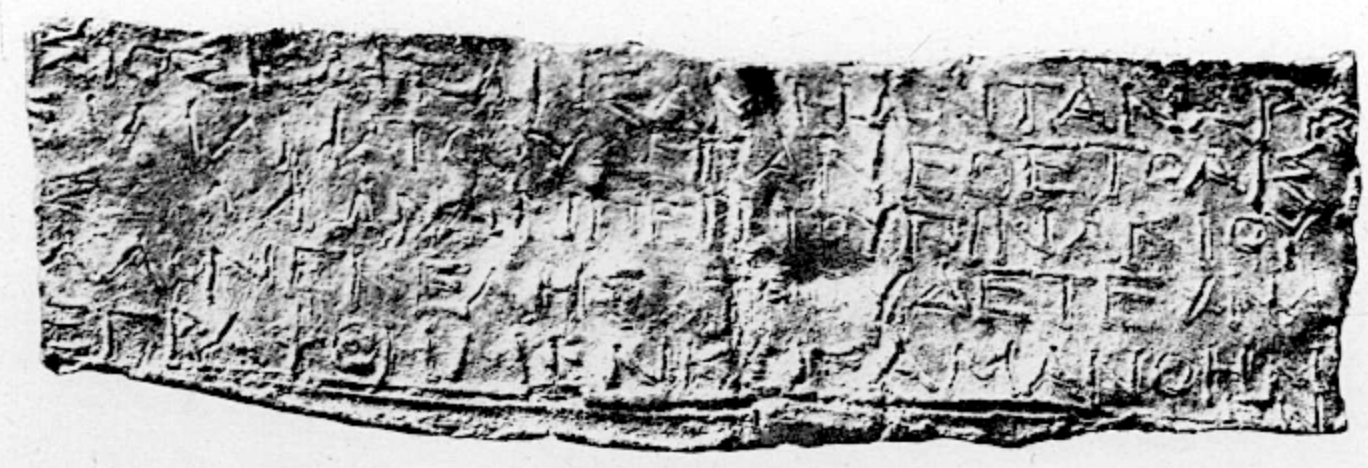

La pratique se tient en plein air autour du chêne sacré. Des tripodes en bronze supportent des chaudrons contigus. Ainsi, lorsqu’on en touche un, le son se répercute à l’ensemble. Des prêtresses et plus tard des prêtres interprètent la volonté de Zeus grâce à la mélodie des chaudrons et au bruissement des feuilles du chêne sacré.

Cette pratique perdure au début du IVè siècle avant J.-C. quand on construit un petit temple rectangulaire sans colonnes à côté du chêne sacré.

Puis au cours de ce même siècle, on construit un mur de pierre autour du temple. On interprète alors le roucoulement des colombes et le son rendu par un bassin d’airain offert par les Corcyréens (habitants de Corfou). Poussées par le vent, les lanières d’un fouet tenu par une statuette d’enfant faisaient résonner le chaudron. On sait que les prêtres, nommés « Selles » dans l’Iliade qui couchaient sur la terre et marchaient pieds nus pour mieux interpréter ce qui émanait de la terre pouvaient aussi avoir recours au lancer de dés ou interpréter le murmure d’une fontaine sacrée.

Lamelle oraculaire (Carapanos 1878, pl. XL, 1), © Wikimédia commons

Enfin, au début du IIIè siècle avant J.-C., période florissante pour le sanctuaire, le temple est agrandi. Le mur de clôture est remplacé par un portique sur trois côtés de la cour, le dernier s’ouvrant sur le chêne sacré. Pyrrhus fit suspendre aux colonnes du portique les boucliers qu’il avait pris aux Romains à la bataille d’Héraclée en 280 avant J.-C., puis des boucliers macédoniens, butin de sa victoire contre Antigone II Gonatas. Les réponses de l’oracle s’obtiennent à nouveau en interprétant le bruit de chaudrons, le bruissement des feuilles et des colombes.

La fête des Naïa

Sous le règne du roi Pyrrhus, Dodone s’enrichit de monuments à l’occasion de la fête automnale des Naïa, célébrée tous les quatre ans en l’honneur de Zeus Naïos. Elle comportait des épreuves gymniques, des concours de musique et des performances théâtrales. À l’extérieur de l’enceinte sacrée sont construits un stade d’une vingtaine de rangées de sièges et un théâtre pouvant accueillir environ 18000 spectateurs. Le théâtre a été transformé par les Romains, au début de notre ère, en arène destinée aux combats de gladiateurs et aux chasses d’animaux sauvages. À cette occasion, on supprime les rangées inférieures de sièges réservés aux magistrats et l’on élève un mur de 2,80 mètres de haut pour protéger les spectateurs.

L'oracle et les festivités en l'honneur de Zeus continuèrent d'attirer les fidèles au-delà du IIIè siècle après J.-C.

Le sanctuaire a subi plusieurs vagues de destruction et de reconstruction.

En 219 avant J.-C., lors des guerres des ligues étolienne et achéenne ; en 168 avant J.-C., après la défaite de Persée (roi de Macédoine), à Pydna, face à Paul Emile qui met fin à la troisième guerre de Macédoine ; en 86 avant J.-C., par le roi de Thrace Mithridate.

En 391 après J.-C., les édits de Théodose qui interdisent les cultes païens ruinent le site. Le chêne sacré est déraciné.

Au Vè siècle, alors que la cité est devenue le siège d’un évêché, on construit sur les vestiges du temple d’Héraclès, une basilique paléochrétienne.

En 1873-1875, les premières fouilles sont entreprises sous la direction de l’antiquaire grec Constantin Carapanos.

L’étude en cours d’un Choix d’Inscriptions Oraculaires de Dodone (CIOD) dirigé par Éric Lhôte complètera notre connaissance des pratiques oraculaires de Dodone.

Ce qu’en dit Homère

« Ζεῦ ἄνα Δωδωναῖε Πελασγικὲ τηλόθι ναίων

Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου, ἀμφὶ δὲ Σελλοὶ

σοὶ ναίουσ’ ὑποφῆται ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι »

« Zeus prince, Dodonien, Pélasgique, qui habites loin, qui veilles sur Dodone aux rudes hivers ; - et, autour de toi, habitent les Selles, tes interprètes, qui ne se lavent pas les pieds et couchent sur la terre […] »

Iliade, XVI, 233–235, traduction d’Eugène Lasserre, Garnier, 1933