Confrontation : littératures et cultures antiques / littératures et cultures française et étrangère.

"L’ouverture vers le monde moderne et contemporain constitue l’un des principes essentiels des programmes de langues et cultures de l’Antiquité, dont l’étude, constitutive d’une solide et indispensable culture générale, n’est pas réservée aux seuls élèves qui se destinent à des études littéraires."

"Travailler de manière méthodique sur les différences et les analogies de civilisation, confronter des œuvres de la littérature grecque ou latine avec des œuvres modernes ou contemporaines, françaises ou étrangères, conduit à développer une conscience humaniste ouverte à la fois aux constantes et aux variables culturelles."

Programmes LCA et LLCA, Préambule.

Voeu

Ah ! les oaristys ! les premières maîtresses !

L’or des cheveux, l’azur des yeux, la fleur des chairs,

Et puis, parmi l’odeur des corps jeunes et chers,

La spontanéité craintive des caresses !

Sont-elles assez loin toutes ces allégresses

Et toutes ces candeurs ! Hélas ! toutes devers

Le printemps des regrets ont fui les noirs hivers

De mes ennuis, de mes dégoûts, de mes détresses !

Si que me voilà seul à présent, morne et seul,

Morne et désespéré, plus glacé qu’un aïeul,

Et tel qu’un orphelin pauvre sans sœur aînée.

Ô la femme à l’amour câlin et réchauffant,

Douce, pensive et brune, et jamais étonnée,

Et qui parfois vous baise au front, comme un enfant !

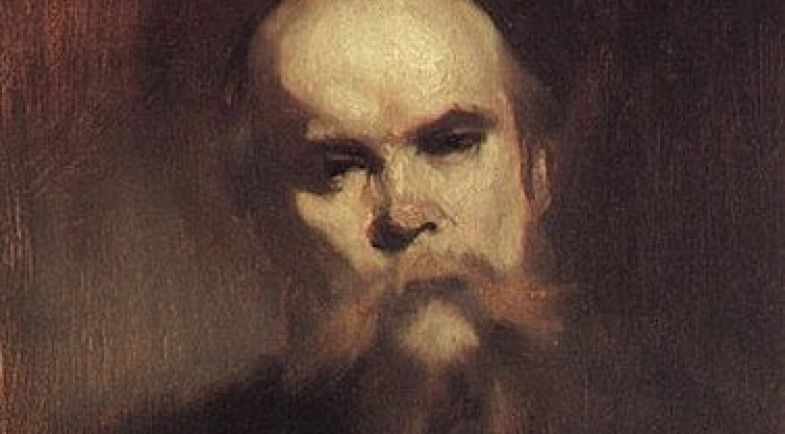

Paul Verlaine, Poèmes saturniens

On peut aborder cette étude de deux façons différentes : d’une façon naïve d’abord en constatant que, indépendamment d’une harmonie musicale à laquelle on ne peut être insensible, ce poème qui s’appelle « Vœu » est quasiment tout entier ponctué de points d’exclamation, ce qui est naturel s’agissant de souhait, mais qui pose d’emblée un problème d’interprétation, car des exclamations, sans précision temporelle, comme c’est le cas souvent dans ce poème, peuvent être de l’ordre du souhait comme du regret : il suffit de comparer la première et la dernière strophe. Donc le poème tel qu’il se présente demande qu’on en élucide le sens.

On peut aussi étudier ce poème à partir de l’histoire littéraire : C’est le premier Verlaine (les Poèmes Saturniens sont son premier recueil) et il s’essaie à combiner le lyrisme des romantiques avec l’esthétique parnassienne. On perçoit dans ce poème une grande influence de Baudelaire, et la tentative de Verlaine est hardie de chercher à exprimer un thème très personnel (on pense aux confidences des romantiques, Lamartine, ou Hugo,) dans une forme volontairement impersonnelle. Il semble donc que la question que pose le texte, c’est précisément celle d’une discordance générale dont le prototype est cette opposition entre la confidence et l’impersonnalité, et dont il faut voir les différentes modalités avant d’en élucider la raison.

I- Une discordance générale

Dans le sujet du poème, comme dans sa structure, on observe des anomalies :

-

Au niveau du sujet du poème

Si l’on essaye de cerner le sujet du texte, différentes contradictions apparaissent :

a) Entre le titre et le sujet : le titre, Vœu, exprime un désir, une ouverture vers le futur, au contraire, l’ensemble du poème (mais non la première strophe qui n’est qu’exclamative et peut donc être interprétée dans une première lecture comme un souhait) suggère que ce désir est en réalité celui d’un souvenir passé, et donc qu’il est un regret, plus qu’un souhait : d’ailleurs, le terme de « Regrets » apparaît dans la deuxième strophe, où le poète évoque des « allégresses » qui sont déjà loin, rendant encore plus douloureuse sa solitude présente : « si que me voilà seul… » ( = si bien que : est-ce simplement une nécessité rythmique qui a conduit Verlaine à supprimer l’adverbe « bien » ?).

b) Au niveau du sens même du poème : il y a cette hésitation entre l’évocation d’un bonheur à deux, bien caractérisé par ce terme rare des « oarystis » (qui, dans la poésie grecque alexandrine évoque un entretien intime et chaleureux), par ces couleurs d’or et d’azur, qu’on retrouve dans les tableaux primitifs quand ils représentent le bonheur paradisiaque, mais un bonheur sensuel également, dans la célébration de ces « corps jeunes et chers », et dans cette découverte de l’amour propre à la jeunesse (le très beau vers « la spontanéité craintive des caresses » exprime dans son arrêt à l’hémistiche, cette légère hésitation (car l’adjectif qui suit interdit qu’on marque un arrêt trop fort) d’une spontanéité encore un peu inhibée par la pudeur, et l’allitération en « c » craintive/caresse montre tout à la fois la crainte et le désir) et d’un autre côté, la description d’un moi malheureux : quatre adjectifs en définissent la souffrance : dont deux sont même répétés : « Me voilà seul, Morne et seul/ Morne et désespéré, plus glacé qu’un aïeul… » (et remarquons comment les sonorités des autres mots dans le vers rappellent celles de ces deux adjectifs : Me/Morne, seul/glacé). Les couleurs de la première strophe, la jeunesse de ces corps livrés aux caresses ont disparu, et il n’y a plus qu’une solitude malheureuse (« orphelin sans sœur aînée ») et qu’une sensation de froid et de paralysie proche de celles de la vieillesse.

Mais l’hésitation se manifeste encore dans le retour, à la dernière strophe, de l’évocation de la femme aimée, dont on se demande si elle est vraiment la même que dans la première strophe (elle est brune, alors que le poète évoquait « l’or des cheveux » dans la première strophe) : le souhait consiste-t-il à vouloir retrouver une sensation heureuse passée ou à désirer autre chose de différent ?

C’est ce qui nous conduit à examiner la structure particulière de ce poème.

-

Au niveau de la structure du sonnet

a) En apparence nous nous trouvons devant un sonnet régulier : deux quatrains et deux tercets, qu’il est traditionnel de séparer selon le schéma des rimes en deux parties : les deux quatrains très proches, dans l’identité de leurs rimes embrassées (abba), et les deux tercets, présentant eux aussi une nouvelle unité (cf. le lien de la rime entre le dernier vers du premier tercet et l’ensemble du deuxième tercet, formant de fait un quatrain entre eux).

b) Or ici la composition du poème ne s’aligne pas sur cette structure : le poète évoque la présence de la femme, et donc le bonheur dans la première et la dernière strophes, et il déplore son absence, et le malheur dans lequel il se trouve, dans les strophes centrales.

Cette discordance entre la structure du sonnet et celle du mouvement du texte crée comme un déséquilibre, ou une incertitude, d’autant plus manifestes que cela se retrouve à d’autres niveaux du texte.

II- les manifestations de l’ambiguïté dans le poème

Nous allons constater effectivement cette même ambiguïté dans la syntaxe et l’énonciation, dans la description de la femme, dans le fonctionnement des rimes et des rythmes enfin.

-

Syntaxe et énonciation

Les deux mouvements différents déjà repérés dans le poème correspondent à des énonciations différentes :

a) Dans les strophes consacrées au bonheur, on constate que le « je » ne s’exprime pas directement : aucune marque explicite de son énonciation, sauf peut-être les points d’exclamations qui ponctuent les phrases nominales simplement énumérées dans leur succession (cf. « et puis… ») (Rappelons que la phrase nominale, étant privée de verbe, permet, par là-même, de faire l’économie de la personne et du temps du verbe). Aucune personne donc exprimée, sinon la non-personne, la troisième : « les première maîtresses, l’azur, l’odeur…etc » : le rapport je-tu propre à l’oarystis disparaît au profit de ce qu’il fait naître, à savoir la sensation, indépendamment des personnes (On ne parle que « des corps », justement). Cependant, si le tour nominal est conservé dans le dernier tercet, le « je » apparaît sous forme indirecte par l’intermédiaire d’un « vous » qui en fait le désigne, en même temps que le lecteur (« Et qui parfois vous baise au front »), et dont il nous faudra du reste examiner la raison.

b) Dans les strophes centrales, au contraire, le poète réapparaît, d’abord timidement, avec l’adjectif possessif du dernier vers du deuxième quatrain (mes ennuis, mes dégoûts, mes détresses), puis plus clairement dans le présentatif « Si que me voilà… » et ensuite dans la série d’adjectifs qui caractérisent son état et se rapportent à ses sentiments. Or, dans ce passage, la syntaxe, même si l’énonciation reste largement exclamative, est différente : plus de phrases nominales mais deux verbes dans le second quatrain, et, même si les tours choisis dans le premier tercet permettent encore de faire l’économie de formes verbales, une structure logique forte avec un rapport de conséquence souligné par la conjonction « si que me voilà seul… », et un rapport de comparaison marqué par l’expression « tel que (« Et tel qu’un orphelin »). Même si ce tercet n’a pas de verbe, le « je « cependant apparaît une fois explicitement : « me voilà… », et également dans l’adverbe « à présent » qui réfère au présent du locuteur.

Il faudra donc se demander pourquoi le « je » a choisi de se manifester dans ce présent malheureux, et non dans le passé heureux qu’il préfère évoquer de façon impersonnelle, et pourquoi, quand il se manifeste, il le fait de façon si indirecte.

c) On peut donc résumer l’ensemble de ces considérations en constatant que le choix de l’énonciation reste indécis, jamais vraiment affirmé, et la meilleure preuve en est ce « vous » qui apparaît à la fin du poème, dans le seul verbe conjugué du tercet (Et qui vous baise ») dont le présent d’allure générale, ou répétitive s’oppose au présent constatif d’énonciation de la deuxième strophe (« Sont-elles assez loin… ») qui est la déploration présente d’une absence. On reste donc sur une note ambiguë, qui nous fait hésiter à la fois sur la nature de ce « vous », sur la valeur de l’exclamation dont on ne sait plus, à cause de ce pronom personnel, comme du présent employé, si c’est le regret d’un passé disparu ou le souhait d’un nouvel amour.

-

La description de la femme

De fait, il semble qu’il se passe une sorte de transformation de la nature de la femme au cours du poème :

a) Dans la première strophe, il y en a plusieurs : le poète évoque « les premières maîtresses », il en décrit d’abord les attributs, dans une construction métaphorique toujours identique : deux substantifs dont l’un est complément de l’autre : l’or des cheveux, l’azur des yeux, la fleur des chairs, avec une assimilation de la beauté de la femme à la beauté de la nature, car c’est la nature extérieure qui semble être le cadre de ces « oarystis », puis la description, dont nous avons déjà dit l’absence de marque personnelle, s’objectivise encore, car manifestement, ce n’est plus l’amant, comme on pouvait le supposer dans les deux premiers vers, qui parle, mais le locuteur décrivant « l’odeur des corps », comme la « spontanéité des caresses » ; le procédé grammatical identique (un substantif complément d’un autre) masque la transformation de la métaphore à la métonymie, l’ensemble du tableau permettant de dégager une idée de nouveauté, et de fraîcheur (premières, fleurs, corps jeunes, spontanéité craintive), d’une découverte à deux de sensations nouvelles.

b) Dans la partie centrale, la femme n’est plus la même, parce que la comparaison la fait apparaître comme mère ou comme sœur : le « je » se plaint d’être un « orphelin » (donc privé de mère) sans même une sœur aînée, qui serait protectrice comme une mère… On pense alors à l’oarystis dont le poète déploie tous les sens (ce mot est formé sur une racine commune à uxor et à soror), pour aboutir à cette femme moins amante que mère, prodigue d’une tendresse maternelle.

c) Le dernier tercet prolonge cette identité de la femme en développant les caractéristiques de la femme–mère : amour câlin et réchauffant ce cœur « glacé ». La spontanéité des caresses a disparu : la femme a un caractère pensif, « Est-elle brune ou blonde…. » peut se demander le lecteur comme dans le rêve étrange que le poète dit souvent faire dans un beau sonnet. Aux corps enlacés s’oppose le chaste baiser « au front » comme on embrasse « un enfant », et c’est sur ce terme que finit le poème.

On peut donc se demander dans ce cas encore quel est le sens de cette transformation. Peut-on la relier à l’hésitation que nous avons constatée dans le choix de l’énonciation ?

-

Agencement des rimes et des rythmes

a) Les rimes offrent de ce point de vue un grand intérêt : on y retrouve la même indécision entre régularité classique et innovation : sous la forme régulière apparente, il y a en fait une modification du système de rimes : entre les rimes a et les rimes b, (-resses/ers) on voit la proximité phonétique : elles sonnent quasiment de la même manière, elles donnent bien l’alternance masculine/féminine, mais on peut remarquer qu’elle sont toutes deux consonantiques (elles ne finissent pas phonétiquement sur une voyelle prononcée). Verlaine fondera plus tard sa poétique sur l’alternance non plus des rimes masculines et des rimes féminines mais des rimes consonantiques et de des rimes vocaliques. Ici, la proximité phonétique de ces rimes, comme leur caractère consonantique réduit la variation masculine/féminine, et on s’en aperçoit d’autant plus que la deuxième série de rimes (soit le dernier quatrain après le distique) est au contraire toute vocalique (ant/née) (la nasalité du phonème –ant réapparaissant de plus dans le « n » de la rime féminine).

Cette différence dans le traitement des rimes indiquerait-elle de façon très claire le changement qui se produit à la fin du texte, et dissocierait-elle donc franchement les deux parties du sonnet ? Le vrai mouvement du texte ne serait-il pas ce passage de la rime consonantique à la rime vocalique, l’une impliquant une ouverture (les consonnes, liquides, qui plus est, en [r], et l’autre une fermeture avec les voyelles fermées [an]et [ée] (la rime en [eul] isolée étant bien faite pour montrer la solitude du poète lui-même), comme si, à l’extériorité heureuse au sein de la nature avait succédé le rêve d’une intériorité heureuse, fondé sur une relation quasi maternelle avec une femme « à l’amour câlin et réchauffant ».

b) D’ailleurs, la tonalité générale des deux parties (les deux quatrains et le distique d’une part, le dernier quatrain de l’autre) est très différente : des sonorités ouvertes dans les deux premières strophes, non seulement à la rime, mais disséminées dans les vers (oarystis, premières, la fleur, l’odeur, craintive, elles, candeurs, hivers), avec une alternance s/z (« les oarystis, l’azur des yeux, la spontanéité » dans la première strophe, et (outre la reprise de ces sonorités), de nombreuses dentales dans la deuxième strophe ; au contraire dans la deuxième partie du sonnet, des sonorités fermées (la sonorité [ou] apparaît, renforçant la fermeture consonantique, en même temps que les nasales et les occlusives b/p – pensive et brune, parfois vous baise).

c) Les rythmes : on peut d’autre part retrouver cette même hésitation sur le plan du rythme : malgré l’alexandrin, la tendance au rythme ternaire est manifeste, comme dans le vers 2, le vers 8, ou même dans le premier hémistiche de l’avant-dernier vers ; peut-être cette présence du rythme ternaire est-elle à mettre sur le compte de l’hésitation entre le ton lyrique (alexandrin) et le style plus familier (cf. la rupture du rythme de l’alexandrin avec l’enjambement « Et toutes ces candeurs… », ou les contre-rejets « toutes devers // Le Printemps » et « les noirs hivers // De mes ennuis, de mes dégoûts, de mes détresses ».ou encore le vers 4 sans rythme déterminé, parce que la césure comme on l’a vu est moins marquée à cause de l’adjectif qu’on lit avec son substantif : « La spontanéité // crainti/ve des caresses ».

Ne pourrait-on associer cette dominante ternaire aux trois formes du « je » : impersonnel, personnel à la première personne, et personnel à la deuxième (vous) et, par suite aux trois sortes de femmes qui sont nommées, les maîtresses, la sœur, et la mère ?

III- Le poème comme constitution d’un Moi rêvé

Un passage par Baudelaire nous permettra de revenir sur ce mouvement ternaire et de comprendre le sens de toutes les discordances que nous avons constatées au cours de notre réflexion.

-

Du nouvel usage de Baudelaire

On ne peut s’empêcher de penser effectivement dans ce poème à L’invitation au Voyage de Baudelaire, car tous les termes du paysage baudelairien apparaissent (l’or des soleils couchants, l’odeur des fleurs, les yeux comparés aux cieux, mais surtout on peut remarquer dans le retour de certains sons du poème, à la rime comme dans le corps du poème, le [s] et le [r], couplés avec une assonance constante en [eu] ouvert ou fermé (cheveux, fleur, odeur, jeunes, candeurs, seul, aïeul) la présence implicite du mot « sœur » sur lequel aboutit toute la série en [eur] dans le dernier vers du premier tercet. Or ce terme était le point de départ du poème de Baudelaire : « Mon enfant, ma sœur…. ». Notons qu’ici les deux termes apparaissent aussi, mais disjoints, rapportés l’un au « je », l’autre au « vous » du poème. Le poème de Baudelaire a donc certainement fourni le point de départ de celui de Verlaine, mais il semble que Verlaine ait voulu transformer l’enfant-sœur de Baudelaire en « maîtresses » dont il évoque le souvenir nostalgique. Or, ce qui lui vient sous la plume, c’est précisément ce son lancinant « eur », celui de la « sœur », comme si c’était ce mot qui l’habitait et auquel il ne cessait de penser, et qu’il ne va pas pouvoir faire autrement qu’énoncer à la fin de son poème : la sœur-épouse-mère, qui en réalité constitue la vérité de son désir, et non de ses regrets.

Ainsi, partant peut-être d’un vague pastiche de Baudelaire, mais avec une censure sur le mot sœur (on pense à Elisa, la cousine aimée), Verlaine en arrive tout de même à appréhender la vérité, la vérité du poème comme la sienne, c’est-à-dire la raison pour laquelle ce poème de Baudelaire avait retenu son attention : le mot « sœur ».

-

Le véritable mouvement du texte

Nous pouvons maintenant mieux saisir le sens de toutes ces discordances que nous avons signalées, car, ce qui est en jeu, c’est de bâtir de nouvelles oarystis où le « je » comme le « tu » ne soient pas ceux du passé, mais ceux du fantasme, de l’imaginaire : ainsi il y aurait un premier mouvement d’évocation impersonnelle d’un plaisir réel mais saisi objectivement comme pour en appréhender la sensation indépendamment du temps (on reconnaît ici une des constantes du futur mouvement symboliste) ; mais dans un second mouvement, le poète constaterait que cette jouissance (dont on ne savait si elle exprimait un vœu ou un regret pendant le premier quatrain) est impossible (et la référence aux saisons marque la présence d’un temps délétère), dans cette réalité froide et morne où vit désormais le « je », qui déplore cette fuite du passé (cf. le contre-rejet expressif de la préposition - rare – « devers » renforçant ce mouvement de disparition) ; on passerait ensuite, par le biais de la comparaison du « je » avec un « orphelin pauvre sans sœur aînée », au troisième mouvement, où s’exprime alors un vrai souhait (d’où le titre), où nous saisissons la raison de la transformation qui s’est opérée, car ce trajet a permis le retour à « toutes ces candeurs » de la première strophe : l’amour redevient « câlin » parce que le poète est désormais comme un enfant, la femme comme une mère : plus de regrets d’un passé vécu et disparu, mais le souhait d’un fantasme rêvé dont on perçoit la nature dans les termes du dernier tercet : un amour câlin et réchauffant, une femme « douce, pensive », le baiser protecteur au front de l’enfant, fantasme peut-être de retour à l’enfance, mais que le poème a permis d’exprimer sous une forme objective, car le poète s’efforce constamment au détachement, à l’impersonnalité, et c’est pourquoi il y a un effort d’écriture, et de recomposition : la scène à la fin du poème est encore vue extérieurement, comme le montre le « vous » employé, pour donner plus de réalité à ce fantasme, le poète se faisant à la fois sujet (je suis comme un enfant qui serait orphelin) et spectateur de ce qu’il a imaginé (et qui parfois vous baise au front comme un enfant).

Le poète a donc dû d’abord – trajet typiquement verlainien – extraire de lui une sensation vécue, retourner ensuite à lui-même dans son dénuement, et rebâtir une nouvelle oarystis qui lui apporte la chaleur souhaitée.

Ce texte présente donc un double intérêt, tant sur le plan de l’histoire littéraire, que sur le plan de l’histoire personnelle du poète : nous y voyons Verlaine s’exercer aux différentes modes du temps, le lyrisme, l’impersonnalité du Parnasse, le primat symboliste de la sensation, en essayant de trouver une expression lyrique qui ne passe pas par l’épanchement sans détour des sentiments. Mais nous y voyons aussi l’ambiguïté du « moi » verlainien, partagé entre la présence ou l’absence au monde, entre la description nostalgique d’une réalité vécue, ou l’évocation consolatrice d’une scène rêvée. Toutes contradictions que le poème exprime en oeuvrant en même temps à leur résolution.