Collège

Lire et jouer avec Bellérophon et Pégase, un cheval fabuleux

Il était une fois, à une époque qui se perd dans la nuit des temps, une fontaine dont la source jaillissait d’une colline de la Grèce, ce pays des merveilles ; autant que je puis le savoir après des milliers d’années, elle coule encore et toujours au même endroit. En tout cas, elle versait, comme à l’ordinaire, ses eaux fraîches et bouillonnantes, que le soleil couchant semblait couvrir de paillettes dorées, quand arriva près de ses bords un beau jeune homme appelé Bellérophon.

Lire le dossier dans son intégralité : Bellérophon, Pégase et la chimère

Enrichir son vocabulaire avec Françoise Argot Dutard

-

Les mots du littoral

Alors que les mots latins litus et ora n’ont pas eu de dérivés en français, que le mot costa, attesté au sens de « côte du corps », ne le soit pas au sens de « rivage » en latin (ce dernier sens serait dû à un emploi figuré qui s’est répandu à partir du XIIe siècle), le mot rivage découle clairement de rive qui vient du latin ripa. Le suffixe généralisateur lui permet de désigner un ensemble de rives. Le littoral, d’abord adjectif n’est entré dans l’usage qu’à la fin du XVIIIe siècle. C’est un emprunt au latin littoralis qui vient de litus « côte ». Il ne sera employé comme nom qu’au début du XIXe siècle.

-

Des expressions curieuses

Aller à vau-l’eau : Cette locution adverbiale du XVIe siècle signifie « courir à sa perte ». « Vau » est la forme attendue devant une consonne (l’) de « val ». En suivant le fil de l’eau, en allant vers le val, sans faire d’effort, tout périclite.

Lire le dossier dans son intégralité : Promenade lexicale

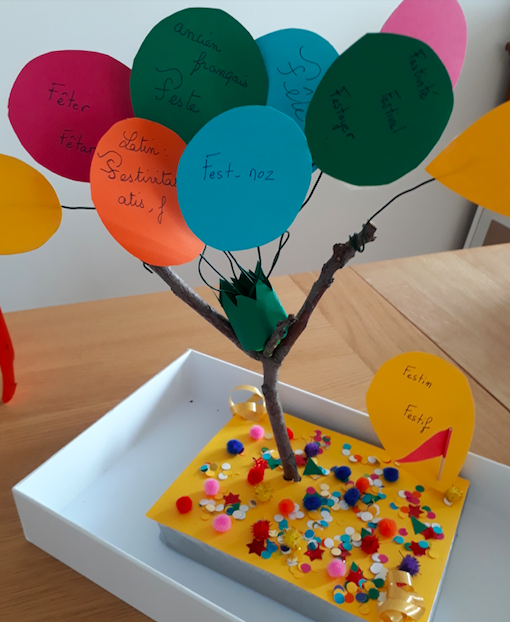

... puis créer des mots-objets avec Sophie Gauyet

Lire le dossier dans son intégralité : Créer des jeux, des textes et des objets avec des oeuvres antiques

Histoire des arts : apprendre à déchiffrer un vase grec avec Annie Collognat

Par la variété de leurs formes et de leurs décors comme par leurs fonctions, les vases sont des documents précieux pour découvrir l’univers culturel et social des civilisations antiques. À partir du VIIe siècle avant J.-C., les Grecs devinrent les experts de la céramique et ils exportèrent leur production partout en Méditerranée.

Lire l'article dans son intégralité : Lecture d'un vase du peintre de Sappho

Lycée

Élaborer un portfolio :

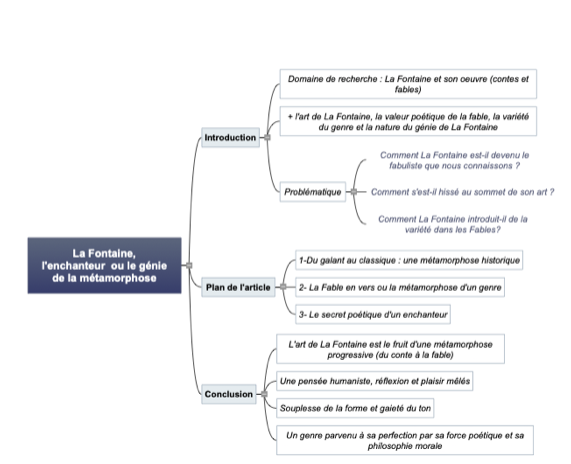

Confronter Homère et La Fontaine avec Patrick Dandrey

... on reconnaît La Fontaine l'Homère des mondains, l'Homère des classiques, l'Homère des « anciens ».

Deux Coqs vivaient en paix ; une Poule survint,

Et voilà la guerre allumée.

Amour, tu perdis Troie ; et si c'est de toi que vint

Cette querelle envenimée,

Où du sang des Dieux même on vit le Xanthe teint.

Lire l'article dans son intégralité : L'Homère de M. de La Fontaine

Commenter la traduction d'un texte en langues anciennes :

- Consulter la fiche méthode proposée par Cécile Borie

- Le nouveau dossier : Interrogations scientifiques, l'interprétation des phénomènes célestes

Lire un article en sciences humaines :

- Une fiche méthodologique pour mener efficacement ses recherches et les garder en mémoire.

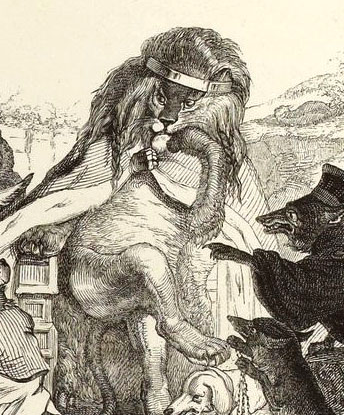

Lire et commenter une fable de La Fontaine avec Patrick Dandrey

C’est la cour du Lion que l’Histoire a retenue pour figure du Louvre et de Versailles dans l’univers enchanté de La Fontaine. Le roi des animaux apparaît dans une vingtaine de fables. C’est peu, mais assez pour constituer un cycle. Il est vrai que dans le premier Recueil du poète (paru, rappelons-le, en 1668), le lion représente en tout et pour tout un puissant, voire un riche, écrasant les humbles, sans trône ni couronne. Ainsi dans la sixième fable du livre I, pour sa première apparition dans l’ouvrage, où il apparaît en société avec la Génisse, la Chèvre et la Brebis. C’est le prétexte à une esquisse rude et sèche sur le droit du plus fort, à partir du fameux thème de la « part du lion » (I, 6).

Lire l'article dans son intégralité : Un fabuliste dans l'antre du roi lion

Observer la musicalité d'un poème de Baudelaire avec Élisabeth Rallo-Ditche

Que représente la musique pour le poète ? Baudelaire, dans Le Chat, qui est une allégorie et non un compagnon familier, reconnaît qu'une "voix" le hante : "Mais que sa voix s'apaise ou gronde / Elle est toujours riche et profonde / C'est là son charme et son secret./ Cette voix qui perle et qui filtre / Dans mon fonds le plus ténébreux / Me remplit comme un vers nombreux/et me réjouit comme un philtre // Elle endort les plus cruels maux / Et contient toutes les extases ; / Pour dire les plus longues phrases,/ Elle n'a pas besoin de mots.// Non, il n'est pas d'archet qui morde /Sur mon cœur, parfait instrument,/ Et fasse plus royalement / Chanter sa plus vibrante corde // Que ta voix, chat mystérieux,/ Chat séraphique, chat étrange,/ En qui tout est, comme en un ange / Aussi subtil qu'harmonieux !" Cette voix, qui n'est pas forcément une voix de femme, a rapport à la poésie, et surtout à l'aspect musical de la poésie : le rythme, avec le latinisme "nombreux" signifiant "rythmé" et "harmonieux", le timbre "tendre et discret", et l'inspiration qui fait vibrer encore ici le cœur du poète. Cette voix n'a pas besoin de mots, elle est une incantation qui berce la douleur elle aussi, qui endort le mal, de façon mystérieuse, "comme un philtre", permettant ensuite de créer, de "chanter" de façon lyrique, grâce à la corde la plus vibrante.

Lire l'article dans son intégralité : Les poètes du spleen, "valse mélancolique et langoureux vertige"

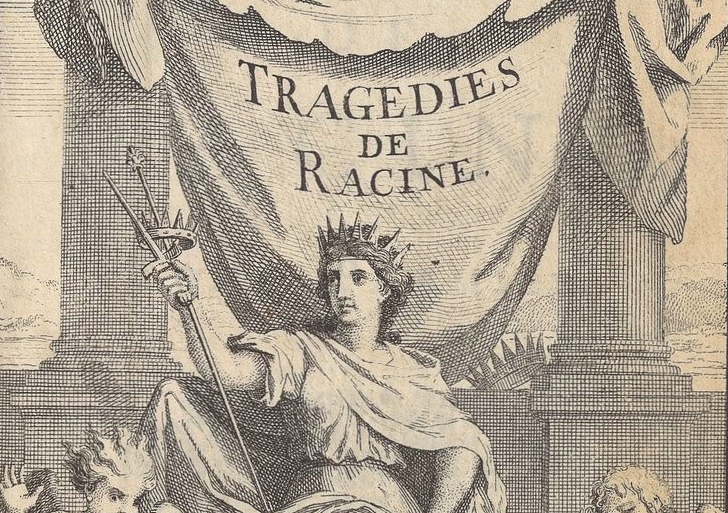

Comprendre les choix de Racine au sujet de sa Phèdre avec George Forestier

Depuis toujours, en effet, la particularité de l’histoire de Phèdre et Hippolyte repose sur un fait révoltant : le sacrifice du fils par son père n’est pas provoqué par une raison d’ordre supérieur (nécessité religieuse ou politique comme dans Iphigénie) ou d’ordre passionnel (haine, ambition, jalousie comme dans Mithridate), mais par la calomnie, une foi aveugle en la parole de son épouse, une défiance injustifiée envers un fils aux mœurs sauvages contre qui plaident les apparences et qui se sent incapable de se défendre. Bref, le père fait mourir son fils à cause d’un mensonge destiné à cacher une passion coupable, et dont il est la victime trop vite convaincue. En somme, la particularité du sujet est qu’il confère une place essentielle à l’agent humain qui, par son désir monstrueux et par son mensonge calomnieux, provoque le drame, un drame qui possède la plus forte ironie tragique possible puisque le héros se voit accusé d’une infamie qui est précisément celle qu’il a repoussée.

Lire l'article dans son intégralité : Racine et sa Phèdre

Découvrir la société de La Princesse de Clèves avec Christian Biet

La cour se présente, en principe, comme parfaitement réglée. Tout y est magnifique, ordonné, voire serein.

Cependant, l'apparente harmonie entre les affaires et l'amour vole vite en éclats. Les relations pacifiques de la reine et de la maîtresse en titre, Mme de Valentinois, se révèlent bien fragiles déjà au cours du règne. Et à la mort du roi, quand disparaît le pivot du système, « la cour (change) entièrement de face ». Dans cet univers, la passion et la galanterie menacent toujours l'ordre supposé solide, puisque cet ordre n'est finalement soumis, en dernière instance, qu'à l'autorité royale. Sans transcendance, les enjeux de pouvoir en sont le seul horizon. La cour est ainsi l'emblème même du mariage sécularisé des courtisans. Comme pour les rois, aucune alliance matrimoniale ne peut se fonder sur la passion, il est normal que ses sujets soient soumis au même principe.

Lire l'article dans son intégralité : Droit et fiction, la représentation du mariage dans La Princesse de Clèves