Notes

1 George Steiner, Après Babel :voir ci-dessous p.4.

2 Rachel Ertel, Brasiers de mots, Paris, 2003, p.184

3 C'est là un des fondements du colossal travail entrepris par l'équipe de Barbara Cassin dans le Dictionnaire des intraduisibles.

4 Le texte de présentation du dictionnaire est désormais disponible en ligne : http://trivium.revues.org/4768

5 Paul Ricoeur, Sur la traduction, Paris, 2004.

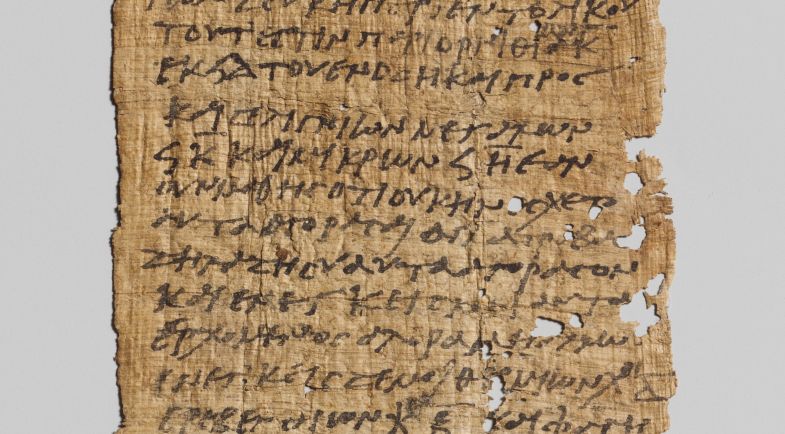

Lettre d'Héraclidès à son frère Pétéchois, papyrus, Égypte, IIIe siècle.

© The Metropolitan Museum of Art

Pour justifier la forme interrogative donnée au titre de cette réflexion, nous pourrions partir d'un constat particulièrement désabusé concernant le résultat de l'activité de traduction. Walter Benjamin évoque la « transmission inexacte d'un contenu inessentiel. » Ce n'est guère engageant, et l'on saisit bien l'idée : le texte d'arrivée ne constituera jamais qu'un succédané très imparfait du texte de départ, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un texte littéraire, autrement dit d'un texte dont on peut penser que ce qu'il a d' « essentiel » réside ailleurs que dans sa stricte signification.

Mais dans le même temps, nous ne pouvons très longtemps mettre en cause sérieusement, la nécessité des traductions, sauf à se terrer dans l'attitude d'un rigorisme stérilisant, qui privilégierait l'ignorance de millions de textes sur un renoncement à une impossible perfection. Nous verrons par ailleurs plus loin qu'à l'opposé de cela, selon certains théoriciens, nous ne pouvons pas, quand bien même nous le voudrions, ne pas traduire : même dans notre langue, plus ou moins consciemment, nous traduisons1.

Voilà donc où nous pourrions rester embarrassés, dans une aporie : nous ne pouvons ni (bien) traduire ni ne pas traduire.

Et pourtant, bien entendu, quel bonheur fertile que l'activité de traduire, que son résultat, les traductions multiples, leur variété et même leur inégale valeur ; quelle pertinence peut être celle même des belles infidèles. Mais cette question, riche et passionnante, n'est qu'en partie la nôtre ; ce à quoi nous voudrions réfléchir ici, c'est plus spécifiquement la traduction dans le cadre scolaire. Or, nombreuses sont les difficultés et les obstacles à la traduction littéraire qui se trouvent en partie levés dans le cadre de la pratique scolaire.

Pour autant, partir d'une réflexion sur ces difficultés et obstacles qui sont consubstantiels à l'activité de traduction, quels que soient son contexte et sa visée, peut se révéler productif, tant il est vrai qu'il est intéressant, pour nous-mêmes et pour nos élèves, de réinscrire cette activité dans sa difficulté, de la pratiquer dans la conscience de celle-ci.

Voici les grandes étapes de ce questionnement :

-

Que signifie traduire (sur le plan de la langue, du traducteur, du destinataire) ; de quel type d’opérations cela relève-t-il sur le plan intellectuel, mais aussi sur un plan philosophique ou métaphysique.

-

Quels sont les obstacles, les difficultés qui se présentent dans cette activité, à la fois dans ses enjeux et dans sa pratique ?

-

Pourquoi et en vue de quoi traduire quand même ? Plus précisément : comment les obstacles et insuffisances de la traduction littéraire peuvent être détournés dans le cadre scolaire, voire détournés au profit d'une diversification des approches et des pratiques.

NB : Pour rendre l'exposé plus pratique, le deuxième et le troisième moments seront mêlés, de sorte que seront données, à la suite de chaque difficulté ou obstacle de traduction énoncé, les pistes possibles. Cette matière sera présentée sous forme d'encadré.

En préambule La langue est à la fois koinè et idiome, de même, l'activité de traduire, pour le dire vite, mêle ou juxtapose une tentative d'éloignement et de rapprochement.

Or, c'est sur des langues anciennes que nous pratiquons cette activité. Il semble que, face à elles, qui présentent, entre autres particularités, celle de n'être plus langue de communication, nous avons parfois une attitude un peu ambivalente à laquelle il n'est pas inintéressant de réfléchir, et que l'on peut gagner à faire jouer avec la proximité et l'éloignement qui sont au cœur du processus de traduction.

Je me permettrai un détour par les mots d'une grande traductrice qui parle ici du yiddish et de sa transmission : dans Brasiers de mots, Rachel Ertel écrit

« Comment peut se faire la transmission d'une langue anéantie ? Qu'en est-il du désir de transmission ? (…) Ils faisaient l'éloge funèbre de la langue yiddishs et proclamaient leur volonté de la léguer à leurs descendants à qui ils reprochaient, avec raison, de s'en détourner. Déchirés entre la volonté de la partager, d'en « faire don », se sentant trahis et abandonnés, ils procédaient néanmoins à une sorte d'appropriation, de confiscation de cette langue, car c'était la seule chose qui leur restait du monde aboli. (…) Au fond, ils appelaient de leurs vœux et récusaient simultanément toute filiation possible. »2

Proximité et éloignement, donc, dans notre approche des langues anciennes. Attardons-nous un moment sur les implications de ces deux attitudes :

-

Nous avons le sentiment que « nos » lettres classiques font partie et doivent faire partie de notre culture fondatrice. Nous jouons sur cet aspect en l’enseignant : « nous les latins » disons-nous volontiers, nous débusquons le latin dans la langue française, dans les mots de la vie quotidienne, dans la publicité, le nom des marques. Que faisons-nous quand nous faisons cela, et pourquoi le faisons-nous ? Nous transmettons ce dont nous sommes intimement convaincus, en tant qu'individus, et que nous trouvons opérant, en tant qu'enseignants, à savoir qu'avec les langues anciennes nous nous inscrivons dans une sphère culturelle, dans une tradition commune.

Interrogeons-nous : cela ne relève-t-il pas , pour reprendre le terme de Rachel Ertel, d’une « confiscation » ? Est-ce que nous ne cherchons pas avant tout à transmettre « notre » latin, « notre » grec ?

-

A l’opposé de cette conception de l’antiquité gréco-latine comme ancêtre, parente, familière, il y aurait sa perception comme relevant non plus du registre familier, mais de celui de l’altérité, de l’étranger.

Il y a de ce côté-là aussi (comme pour l’axe précédent) à la fois des justifications historiques, linguistiques et didactiques. Nous apprécions et mettons à profit la belle fascination des débuts, notamment pour l’alphabet grec, avec eux chaque fois « nous entrons dans un monde très lointain », nous résolvons les énigmes de la phrase latine ou grec ; en bref, nous jouons, et non sans raison, de ce ressort du lointain, du différent. Nous ne sommes pas totalement hostiles à l'ide d'apparaître, au sein de l'établissement, comme la secte en toge... qui, évidemment, garde sa porte ouverte à de nouveaux membres.

Autrement dit, par exemple sur le plan pédagogique, nous cherchons à attirer à la fois par la familiarité et par l’étrangeté. Et ce n’est pas nécessairement contradictoire.

Cette ambivalence traduit aussi la complexité du rapport à la langue, toujours : d'un côté koinè, ce qui nous est commun, de l'autre ce dont nous usons chacun à notre manière, un idiome. De fait, l'expérience de l’altérité, de l’étrangeté ne cesse de se jouer dans la langue ; la psychanalyse l'a bien montré, à travers le concept de lapsus, par exemple.

Cette ambivalence qui réside donc dans la langue, est redoublée quand il s'agit de traduire d'une langue à une autre, et redoublée encore quand cette langue n'est plus langue de communication.

1. Que signifie traduire ? Quelles en sont les implications ?

Toute langue autre que maternelle est fondamentalement autre : c'est un autre système, offrant des sonorités, des rythmes différents, instaurant d'autres relations, usant de notions dont le découpage sémantique diffère du nôtre3, sonorités.

Altérité a fortiori quand cette langue non-maternelle appartient au passé, ne se trouve donc plus directement accessible, ni au premier degré langue de communication.

Il n'est pas inintéressant de rendre consciente cette complexité, de prendre le temps de ne pas considérer la traduction comme une opération de toute éternité évidente dans ses enjeux et sa nature.

Parmi les questions que nous pouvons nous poser et faire émerger , et affronter dans les classes : - De quelles natures sont notre rapport à ces langues (source et cible) ? Pensons à ce qu'écrit excellemment Barbara Cassin, « la langue n’appartient pas ».

- Que voulons-nous transmettre quand nous traduisons et faisons traduire ? Que voulons-nous transmettre non seulement de cette langue (une somme de savoirs) mais aussi de cette expérience singulière que constitue, pour chacun, un rapport à la langue, un usage de la langue ? Sommes-nous sur ce point plus instruits que ceux à qui nous l’enseignons ?

A l’exemple de notre démarche au sein des établissements, peut-être est-il bon de ne pas tenter de réduire cette tension comme on réduirait une fracture : plutôt l’accueillir, la comprendre et travailler avec elle, à partir d’elle. Bien plus, trouver dans ces ambivalences, dans ces obstacles et difficultés de tous ordres (épistémologiques, linguistiques, voire ontologiques?) matière à leviers didactiques à partir desquels, tout à la fois, nous approfondirons le travail sur la langue source (la langue ancienne), mais aussi la réflexion sur la langue cible (le français).

2. Obstacles et difficultés / 3. Riposte : pistes et pratiques proposées.

Repartons de cette aporie : nous ne pouvons ni (bien) traduire, ni ne pas traduire.

De fait, nous ne cessons de traduire, même inconsciemment, même de notre langue maternelle à notre langue maternelle. C'est l'une des thèses défendues par Robert Steiner, dans Après Babel : tout exercice du langage (même monolingue) est déjà traduction car encodage et déchiffrage :

« la traduction est, formellement et pragmatiquement, implicite dans tout acte de communication. » Autrement dit, quand nous traduisons, quand nous faisons traduire, nous pratiquons et faisons pratiquer des démarches, des compétences qui sont présentes (même de manière moins consciente, moins voyante) dans notre quotidien linguistique. Il est intéressant de prendre conscience de cela aussi par le travail de traduction car, outre que cela redonne sens à l'exercice, cela entraîne un rapport bien plus conscient et profond au français, ce qui, en soi, constitue déjà un bénéfice immense.

Voilà pour ce qui est de la première branche de l'aporie : nous ne pouvons pas ne pas traduire. Quant à la seconde, nous ne pouvons (bien) traduire, les démonstrations à son sujet abondent, parfois élaborées par des traducteurs : traduire, substituer un autre texte à un « original » relève de la gageure. Derrida écrit en 1996, dans Le monolinguisme de l’autre que « la traduction est un autre nom de l’impossible ».

Sans céder au découragement, approchons cette impossibilité, tentons de dégager ce qui la constitue : cela nous permettra d'identifier un certain nombre d'obstacles, de difficultés propres à la traduction ce qui, dès lors ouvrira à un raisonnement visant des enjeux pédagogiques et didactiques.

La principale tension qui s'exprime dans le champ de la traduction et celle qui oppose fidélité au texte-source et fidélité ou appartenance à la langue cible.

En schématisant assez grossièrement, on peut décrire ainsi les deux pôles opposés de la conception de la traduction :

-

Traduire peut être conçu comme le transfert d’un message verbal d’une langue dans une autre (sens strict) : on privilégie alors le texte de départ, sous l'aspect essentiel de sa signification. - Traduire peut être conçu comme l'interprétation de tout un ensemble signifiant à l’intérieur de la même communauté linguistique. On privilégie alors l’expérience, tant de signification que de forme, que constitue le texte d’arrivée. Cette position rejoint les courants herméneutiques, qui trouvent notamment un essor important parmi les romantiques allemands et, parmi les sectateurs contemporains de cette position, on trouve Steiner et sa thèse déjà évoquée : « Comprendre c’est traduire ».

Il s'agit certes là d'une tension réelle voire, dans le cadre de traductions littéraires, d'une quasi aporie; il nous semble néanmoins que, dans le double cadre de l’enseignement et des langues anciennes, cette tension peut servir de pierre de touche plutôt que constituer un obstacle infranchissable.

C'est bien cette tension, cet écartèlement entre deux fidélités qu'évoque Franz Rosenzweig quand il écrit « Traduire, c’est servir deux maîtres. » Les difficultés liées à la traduction peuvent alors s'envisager de la manière suivante :

-

dimension ancillaire (« servir ») : quel sera le statut du texte d'arrivée, quelle est sa raison d'être ?

-

servir « l’étranger » : l'oeuvre, l'auteur, sa langue vs satisfaire le lecteur destinataire. On perçoit bien ici la position de médiateur du traducteur, qui doit satisfaire à la fois « l'étranger dans son œuvre, le lecteur dans son désir d'appropriation. » On va laisser l’un tranquille, et déranger l’autre…

→ * la dimension ancillaire : en classe, c'est la pratique plus que le résultat du texte qui nous importe, la pratique vaut en soi par la mise en œuvre de diverses compétences, savoirs, savoir-faire. Nous ne sommes pas soumis à un texte ou à un autre, nous nous exerçons et c'est en nous exerçant que nous apprenons. Ou, pour le dire autrement, ce qui nous importe le plus en classe, dans le second cycle du moins, c'est la traduction entendue comme activité et non comme texte résultant de cette activité.

* la tension entre le système linguistique de départ / le système d'arrivée:

-

cela constitue en soi un objet de réflexion et d'étude passionnant : qu'entend le latin par « animus », jusqu'où cette idée s'étend-elle, jusqu'où ne s'étend-elle pas? On voit là se dessiner une notion sur laquelle nous reviendrons, celle de « zone de signification », qui amène à s'interroger sur les conceptions, les représentations propres à chaque langue en ce qu'elle est culture.

-

dans la pratique de classe : il est intéressant de choisir de privilégier tantôt un aspect, tantôt un autre, de dissocier en tous cas.On peut ainsi imaginer une séance qui soit surtout orientée sur le textesource et, même, décompose les différentes opérations, les mette bien en évidence : première approche du texte (approche extérieure par le paratexte et repérage global), première construction (syntaxique, lexicale), travail de mot-à-mot. On précise bien que l'enjeu, pour cette fois, est centré sur le texte-source, il s'agit de le comprendre, encore dans sa langue pourrait-on dire. Cela signifie que l'on renonce à certaines exigences du côté de la langue d'arrivée... On peut même jouer à ne pas arriver à une traduction : à s'assurer seulement de la compréhension par des questions posées par le professeur ou par des questions que pose l'élève et auxquelles le professeur répond. Une autre séance (ou une autre série de séances), sur le même texte ou sur un autre (pour lequel alors, par exemple, on aurait fourni un mot-à-mot ou une traduction de type juxtalinéaire) sera consacrée surtout au travail sur la langue d'arrivée. Et, évidemment, à l'occasion de ce travail (traduire animus par « esprit » ou par « courage », ou encore per « volonté »?) les élèves éprouveront la nécessité de se plonger ou de se replonger dans le texte-source, et de trouver dans le texte grec ou latin la réponse à une question posée par le français. On voit par là, notamment, qu'il peut être très productif de ne faire pratiquer « que » cette étape du passage d'un motà-mot approximatif à une « vraie » traduction car c'est alors qu'est ressentie une partie essentielle du travail de traduction et qu'elle est menée avec profondeur, notamment parce que les élèves, à qui l'on a fourni un mot-àmot, sont alors comme libérés de l'angoisse de l'erreur. Ils n'encourent pas tant le risque du faux, qui peut les paralyser, que le risque de l'inadéquat qui les stimule bien davantage parce qu'il s'agit de mieux faire, et non plus de bien faire.

Rien de bien nouveau ici, certes, mais que ce soit l'occasion d'affirmer la conviction suivante : traduire (en classe) ne devrait pas être toujours la même chose. D'abord, évidemment, pour ne pas lasser les élèves, mais aussi et surtout pour ne pas donner l'impression que traduire est une seule et même chose. Il s'agit de faire prendre conscience de la série d'opérations, fort différentes, que requiert la traduction, opérations que l'on peut, au demeurant, demander aux élèves de distinguer et de nommer, à un moment de l'année où on les sent prêts pour une approche un peu plus réfléchie de cette activité. Il me semble extrêmement faux et préjudiciable en termes didactiques de considérer et de traiter la traduction comme un tout massif et uni. En revanche, décomposer ce travail en opérations distinctes, confier certaines aux élèves et pas d'autres, ou certaines à un groupe d'élèves et d'autres à un autre groupes (successivement) permet à chacun de s'exercer en chacune de ces compétences et aussi de s'apercevoir, par exemple, que, s'il est peu performant en analyse syntaxique, il approche avec pertinence les questions lexicales, ou que son voisin, lui, a des « trouvailles » de traduction.

Autrement dit, il me semble que l'on gagne ainsi beaucoup sur le plan pédagogique, tout en étant au plus proche d'une certaine vérité de la traduction.

A ce premier couple de tension, ajoutons-en un autre, que suggère Paul Ricoeur : selon lui, une difficulté supplémentaire de la traduction relève de l’enjeu quasi ontologique de cette parole nouvelle qu'elle la parole produite par le traducteur. Dans cette démarche, analyse le philosophe, la difficulté de la traduction résulte d’une double résistance :

-

la première relève de la sacralisation de la langue maternelle, une forme de frilosité identitaire, un refus de « l'épreuve de l'étranger » écrit-il en référence à Antoine Berman.

-

la seconde résistance est celle qu'oppose justement la « langue de l'étranger », ou qu'on lui attribue : en amont de cette résistance plane une présomption de non-traduisibilité, puis, dans le travail, plages d'intraduisibilité, notamment dans les textes poétiques.

→ Même si ces aspects semblent un peu trop théoriques pour les classes, ils rendent compte de troubles qui se jouent à tous les niveaux dans la pratique de la traduction. Et, là encore, formuler ces troubles, les rendre conscients, amener les élèves à les nommer, c'est décortiquer avec eux tout ce qui constitue la traduction, c'est à dire ce qui se joue dans le langage et la diversité des langues et cultures. Faire, donc, de cette partition un avantage et non plus un obstacle, jouer leur jeu. Que veut dire jouer leur jeu ?

-

résistance de la langue de l’étranger : intraduisibilité ie hétérogénéité des deux systèmes. Il est intéressant d'y réfléchir car cela va engager la connaissance de chacune des deux langues, et aussi un rapport plus conscient eu français. On peut ainsi renverser la condamnation à l’intraduisible, comme le fait Barbara Cassin dans l'entreprise de son dictionnaire : c'est au contraire une chance que la non-adéquation entre les langues, car cela nous oblige à saisir chacune, à l'interroger, et dans son rapport à l'autre, aux autres langues. En effet, la difficulté vient de ce que chaque langue engage un système de représentations qui lui est propre, qui n'est pas superposable à celui des autres langues. « Une langue est une vision du monde qui attrape un autre monde dans son filet » écrit Cassin, poursuivant la réflexion de Humboldt4. Les intraduisibles sont les termes qu’on peine à transposer d’un système de pensée à un autre. Ainsi doit-on conclure que, sur le plan philosophique mais pas uniquement, les réseaux conceptuels ne sont pas superposables. En soi, cette réflexion là est déjà intéressante à mener avec les élèves. Mais pratiquement, on peut aussi en faire quelque chose : il pourrait s'agir de modifier le rapport au lexique, de faire saisir qu’il n’y pas, comme les élèves semblent souvent le penser, équivalence entre un mot grec et un mot français. Or cela ne s'arrête pas à une réflexion sur la langue, cela fournit l'occasion d'une démarche de traduction plus réfléchie et problématisée : en effet, renoncer à l'équivlence lexicle entre deux langues réclame alors de comprendre bien plus profondément, bien plus spécifiquement ce qu’est la signification d’un mot dans le contexte précis où il se trouve. C'est ici que j'utiliserais la notion de zone de signification, ou zone de pertinence, que l'on peut tenter de définir avec les élèves : on peut gloser les termes, construire des périphrases (c’est tout ce qui…), s'appuyer sur les racines, réfléchir en termes de sens concret / dérivés abstraits, bref, balayer tous les possibles du mot. Eviter, donc, de chercher d’emblée des synonymes (car cela accrédite l’idée à la fois fausse et paralysante que un mot = un mot), mais le raconter, saisir ce qu’il contient en plus de lui-même par le biais du contexte. On va donc repousser le moment d'ouvrir le dictionnaire, et faire de celui-là un usage bien différent : on l'ouvrira en quelque sorte en sachant ce que l'on veut y trouver, on en fera une lecture intelligente car déjà orientée, déjà informée. C'est, de fait, ce que nous faisons, nous, de manière plus ou moins consciente : mais réfléchissons au fait que les élèves, dans les premières années, voient le dictionnaire comme une bouée de sauvetage, qui va substituer du savoir à l'ignorance, qui va opportunément combler des trous, et que, lorsqu'ils se « jettent » sur le dictionnaire sans réflexion préalable, le dictionnaire les égare davantage qu'il ne les oriente. Allons plus loin : on peut aussi envisager, puisque le dictionnaire n'est plus censé comporter « la » réponse, de choisir un terme qui ne s'y trouve pas, mais dont on aura validé la possibilité au moyen de ceux qui s'y trouvent.

Cette démarche me semble avoir plusieurs vertus : une fois de plus, la nécessaire prise de conscience sur le fonctionnement des langues, mais elle amène aussi à problématiser l'approche du lexique en français. En effet, lors de ces séances naîtront de véritables débats : en retenant telle traduction plutôt que telle autre, quelle nuance avons-nous, quelle nuance perdons-nous.

Dans l'extrait suivant de La guerre de Jugurtha, Marius prononce devant le peuple un discours dans lequel il met en avant combien son statut d'homo novus rend sa position plus difficile.

Bellum parare simul et aerario parcere, cogere ad militiam eos quos nolis offendere, domi forisque omnia curare et ea agere inter invidos occursantes factiosos opinione, Quirites, asperius est. Ad hoc, alii si deliquere, uetus nobilitas, maiorum fortia facta, cognatorum et affinium opes, multae clientelae, omnia haec praesidio adsunt; mihi spes omnes in memet sitae, quas necesse est virtute et innocentia tutari; nam alia infirma sunt.

Figurent en gras les mots sur lesquels l'approche du vocabulaire énoncée ci-dessus peut se révéler particulièrement pertinente. Prenons l'exemple de « praesidio » : avant d'ouvrir le dictionnaire, on peut obtenir une première orientation en s'aidant du préfixe prae et du sème sedeo. Ce dernier, sera rapidement «décollé » de son sens corporel par la confrontation avec le contexte belliqueux. Les élèves, alors voient assez rapidement qu'il s'agit, avec praesidio, de ce grâce à quoi on se trouve protégé. On ouvre alors le Gaffiot et, de fait, le premier sens proposé « protection » semble convenir. Pour autant, le travail peut se poursuivre et s'affiner. On fera lire, par acquit de conscience, la suite de l'article et on verra à quel point, d'une part, ce terme est, comme c'est le cas dans notre texte, fortement ancré dans le contexte militaire et, d'autre part, que l'on trouve parmi ses significations des sens très concrets et matériels (« poste », « camp », « quartier gardé par une armée »). Dès lors, on peut se prendre au jeu de l'équivalence et, étant donné le contexte tout à fait militaire du texte de Salluste, ce que nous aurons vu de Marius, homo novus proclamé qui se plaît à préférer la matérialité de la guerre aux litterae graecae, on peut inviter les élèves à trouver pour praesidium une traduction plus satisfaisante, moins neutre que « protection ». On peut, pour tout dire, les amener jusqu'au terme de « rempart », qui semble très satisfaisant et mêle en français sens premier et sens figuré.

-

- En ce qui concerne, toujours, l'obstacle de l’hétérogénéité des systèmes, mais cette fois à une échelle plus large que le lexique : les temps, les modes, les voix, l’aspect sont au cœur des différences entre les langues. Il semble juste de faire prendre conscience des pratiques dominantes des langues, en notant par exemple que le grec et le latin subordonnent plus aisément, notamment grâce à aux participes, que ne le fait le français. Se posent alors des questions passionnantes de choix de traduction :

*considérons-nous que traduire suppose d'être fidèle à cette langue d’origine, à ce qui fait en partie sa mesure, et alors on choisirait de traduire autant que possible en « conservant la structure de la phrase », en abondant en participes par exemple)

* ou considérons-nous qu'il s'agit de faire un écart, de transposer l'essence du grec ou du latin en une essence qui serait celle du français, ce qui suppose d imaginer ce que serait l’équivalent conceptuel et syntaxique d’une telle expression, d’une telle construction en français. La fameuse asyndète adversative, par exemple, faut-il la conserver telle quelle pour restituer la rudesse volontaire du texte ancien, ou bien est-il préférable d'en expliciter la dimension adversative ?

Dans le texte suivant de son Histoire romaine (XXVIII, 24), Tite-Live analyse le phénomène de la rumeur concernant l'état de santé d'un chef d'armée, en l'occurrence Scipion.

Scipio ipse graui morbo implicitus, grauiore tamen fama cum ad id quisque quod audierat insita hominibus libidine alendi de industria rumores adiceret aliquid, prouinciam omnem ac maxime longinqua eius turbauit; apparuitque quantam excitatura molem uera fuisset clades cum uanus rumor tantas procellas exciuisset. Non socii in fide, non exercitus in officio mansit. Mandonius et Indibilis, quibus quia regnum sibi Hispaniae pulsis inde Carthaginiensibus destinarant animis nihil pro spe contigerat, concitatis popularibus -- Lacetani

autem erant -- et iuuentute Celtiberorum excita agrum Suessetanum Sedetanumque sociorum populi Romani hostiliter depopulati sunt.

Si l'on se penche sur le début de ce texte, on remarque la facilité avec laquelle la phrase latine fit coïncider enchaînement chronologique et enchaînement logique, ce qui restitue admirablement le processus d'extension de la rumeur. Mais, faire le décalque en français de la phrase latine se révèle ici très difficile, source en tous cas de maladresse.

Explicitons ce qui se joue ici en termes de choix de traduction : nous sommes partagés entre deux voies

-

celle de l'identité : conserver autant que possible l’ordre latin et les juxtapositions, ce qui restitue le lien, essentiel ici, entre enchaînement chronologique et enchaînement logique

-

celle de l'équivalence : faire un travail de transposition, qui amènera à un schéma syntaxique différent et, par exemple, à suppléer des articulations logiques ou temporelles : « dès lors ». On gagnera en explicitation ce que l'on perdra en mimétisme.

Ces exercices de traduction peuvent être l'occasion de proposer aux élèves un rapport plus libre et créatif à la langue française, rigoureux néanmoins : plus conscient, plus interrogatif. On pourrait rapprocher cette démarche de celle qu'instaure l'écriture d'invention : il s'agit véritablement de créer, mais dans un réseau de contraintes à respecter, et sur lequel d'appuyer.

Dans cet ordre d'idées, et dans le cadre d'une séance résolument placée du côté du texte d'arrivé, on peut proposer un exercice de traduction commentée : à partir d'un texte et de sa traduction mot-à-mot, ou encore d'un texte accompagné de plusieurs traductions, on demande à l'élève d'écrire la sienne proche et de l'accompagner de notes justifiant ses choix lexicaux, syntaxiques, stylistiques. Ainsi, on évalue assez finement (mais différemment) l'analyse du texte, autrement dit la langue maîtrise de la langue ancienne, mais par le biais d'autre chose, et qui constitue un travail profond et autonome sur la langue française.

Revenons à la spécificité de notre travail, à savoir la traduction dans un cadre scolaire, pour voir, une fois encore, que ce qui constitue pour la traduction littéraire un obstacle ou une difficulté peut se muer en enjeu pédagogique. Là où le traducteur doit faire un choix net et proposer une traduction définitive, douloureuse et imparfaite par les renoncements quelle suppose, nous pouvons proposer aux élèves une autre voie.

Ces exercices de traduction peuvent être l'occasion de proposer aux élèves un rapport plus libre et créatif à la langue française, rigoureux néanmoins : plus conscient, plus interrogatif. On pourrait rapprocher

cette démarche de celle qu'instaure l'écriture d'invention : il s'agit véritablement de créer, mais dans un réseau de contraintes à respecter, et sur lequel d'appuyer.

Dans cet ordre d'idées, et dans le cadre d'une séance résolument placée du côté du texte d'arrivé, on peut proposer un exercice de traduction commentée : à partir d'un texte et de sa traduction mot-à-mot, ou encore d'un texte accompagné de plusieurs traductions, on demande à l'élève d'écrire la sienne proche et de l'accompagner de notes justifiant ses choix lexicaux, syntaxiques, stylistiques. Ainsi, on évalue assez finement (mais différemment) l'analyse du texte, autrement dit la langue maîtrise de la langue ancienne, mais par le biais d'autre chose, et qui constitue un travail profond et autonome sur la langue française.

Reprenons, au terme de cette réflexion, quelques aspects qui nous semblent de première importance:

- Nous avons tout intérêt, pour éviter de lasser les élèves, mais aussi parce que cela met au jour la complexe réalité de l'activité de traduction, à ne pas faire de celle-ci un tout monolithique toujours traité comme tel, avec le même début, les mêmes étapes, la même fin. Décomposer ces étapes, les rendre conscientes, s'attacher tantôt à l'une, tantôt à l'autre paraît plus judicieux.

-

Face à la gageure que peut représenter la traduction, mieux vaut, dans le cadre scolaire, se saisir des difficultés, des résistances de l’activité de traduction, en faire l’occasion de réfléchir à :

-

ce qu’est traduire

-

ce que sont les spécificités des langues que nous pratiquons

-

ce que, au coup par coup, nous voulons évaluer, et qui n’est pas toujours la même chose.

-

-

Si le résultat de la traduction ne peut que difficilement être entièrement satisfaisant, du moins consolons-nous de ce qu’aura nécessité et permis cette activité : lire mieux et prendre conscience de sa langue, mais aussi, pour reprendre les termes de Paul Ricoeur, « déprovincialiser la langue maternelle »1, pratiquer ce dérangeant et délicieux décentrement, va-et-vient entre le familier et l’étranger, qui constitue l’expérience cruciale de la langue.