J’entamerai notre réflexion commune par une citation de Nietzsche tirée des notes prises en vue de son œuvre inachevée La Volonté de puissance :

« L’art nous est donné pour nous empêcher de mourir de la vérité. »

Il ne saurait s’agir ici de développer dans le détail une interprétation de la pensée nietzschéenne mais la compréhension, fût-elle sommaire, de cet aphorisme, peut effectivement aider à mettre en perspective une interrogation approfondie sur la finalité et les moyens du projet éducatif tel qu’il appartient à l’idée même de l’École.

Pour Nietzsche, la volonté de vérité, Wille zur Wahreit, est une des multiples facettes de la volonté de puissance, Wille zur Macht, qui constitue le ressort intime du « mouvement de la vie » conçu comme potentialisation incessante de la vie ou de l’énergie vitale : « Le critère de la vérité réside dans l’augmentation du sentiment de puissance. » Cependant, dans la mesure où la vérité relève de la volonté de dominer la diversité des sensations et d’arrimer, conformément à la définition classique des jugements vrais, le flux des perceptions et des états mentaux qui les accompagnent à l’ordre immuable des choses (« adequatio mentis ad rem », depuis Albert le Grand), la volonté de vérité, en tant que besoin de certitude, voire de sécurité (« Sicherheit » in Aurore, § 26), entre en conflit avec la volonté de puissance, dont elle est pourtant issue, en bloquant l’épanouissement de la vie, assimilé à la dynamique exponentielle de la volonté pure comme volonté de la volonté.

La volonté de la vérité issue de la volonté de puissance bloque la volonté de puissance. C’est le constat nietzschéen ; d’où le soupçon que la « volonté de vérité » pourrait être une « volonté cachée de mort » (in Le Gai savoir, § 344) et que « l’homme risque ainsi de payer de son sang, la vérité qu’il a reconnue » (in Humain, trop humain, § 109).

Nietzsche à cet endroit cite Byron : « L’avis de la connaissance n’est pas celui de la vie. » Il reste que la volonté de vérité est indissociable de la volonté de puissance qui la sous-tend de part en part et l’oblige à dépasser les simples projections objectives de la vérité en se retournant sur elle-même afin d’affronter la question de sa propre vérité. À la vérité première des choses, se superpose ainsi, suivant le mouvement en spirale de la volonté pure, une volonté seconde, essentiellement réflexive, où se révèle la vérité de la vérité. « Quel sens aurait toute notre existence sinon celui qui consiste à faire prendre en nous, à cette volonté de vérité, conscience qu’elle est elle-même un problème ? » (Généalogie de la morale, § 27).

Et Nietzsche d’ajouter encore que la conséquence de cette prise de conscience est cet immense spectacle en cent actes, « Schauspiel in hundert Akten » que réservent les deux prochains siècles à l’Europe, « le plus terrible, le plus douteux et peut-être le plus prometteur de tous les spectacles. C’est donc le spectacle de la volonté aux prises avec elle-même qu’est le drame de la connaissance que Nietzsche voit en œuvre dans le présent européen ; la guerre entre la France et la Prusse a été l’élément déclencheur de ses réflexions sur la tragédie grecque, sur l’avenir des institutions pédagogiques.

L’avenir de notre système éducatif

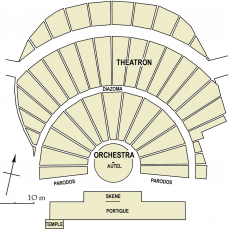

Dans ce contexte, Nietzsche imagine un immense spectacle pour des siècles à venir et qui a son origine dans l’apparition de la scène théâtrale en Grèce. Le théâtre antique est pour lui en même temps comme une salle de classe. La coïncidence de la publication de La Naissance de la tragédie et de ses conférences Sur l’Avenir de nos établissements d’enseignement doit donner à réfléchir. Il y a là un croisement. Marc de Launay, dans l’édition de la Pléiade, parle de chiasme. On ne peut pas lire La Naissance de la tragédie sans lire Sur l’Avenir de nos établissements d’enseignement. On ne peut pas lire ce que Nietzsche dit de l’avenir de notre système éducatif sans se plonger dans La Naissance de la tragédie.

Dans l’avant-propos du livre Sur l’Avenir de nos établissements d’enseignement, il écrit, en 1872 :

« Le lecteur dont j’attends quelque chose doit avoir trois qualités : il doit être calme et lire sans hâte. Il ne doit pas toujours s’interposer lui et sa culture. Il ne doit pas enfin attendre pour finir un tableau de résultats ! je ne promets pas de tableaux, de nouveaux horaires pour les lycées et les établissements techniques, j’admire plutôt [là, dressez l’oreille] la nature surpuissante de ceux qui sont capables de parcourir toute la voie des profondeurs de l’expérience, jusqu’au sommet des vrais problèmes de la culture et inversement de ses sommets jusqu’aux bas-fonds des règlements les plus secs et des tableaux les plus élégants. Me satisfait, si en un lieu, j’ai gravi une montagne de quelque importance et si je peux jouir d’un horizon plus libre ; je ne pourrai jamais dans ce livre satisfaire les amateurs de tableaux. Je vois certes venir un temps où des hommes graves, au service d’une culture entièrement renouvelée, purifiée, et dans ce travail commun, redeviendront les législateurs de l’éducation qui mène à cette culture. Il est vraisemblable qu’alors, ils feront des tableaux mais que ce temps est éloigné, et que doit-il se produire entre-temps ? Peut-être entre ce temps et le temps présent assistera-t-on à la destruction du lycée, peut-être même à la destruction de l’Université, ou tout au moins à une transformation si totale de ces établissements d’enseignement que leurs tableaux anciens paraîtront à des yeux à venir des restes d’une civilisation lacustre. Ce livre est destiné à des lecteurs calmes, à des hommes qui ne sont pas encore entraînés dans la hâte vertigineuse de notre époque précipitée et qui n’éprouvent pas un plaisir idolâtre à se laisser écraser par ces roues, donc à bien peu d’hommes ! Mais ces hommes ne peuvent pas encore s’habituer à calculer la valeur de chaque chose par le temps épargné ou par le temps perdu. Ils ont encore du temps. Il leur est encore permis sans éprouver de remords, de choisir et de rechercher les bonnes heures du jour et leurs moments féconds et puissants pour méditer sur l’avenir de notre culture. Ils sont en droit de croire qu’ils ont passé leur journée de manière digne et vraiment utile dans la meditatio generis futuri.

La troisième et la plus importante requête est qu’en aucun cas à la manière de l’homme moderne, il ne s’interpose, lui et sa culture, comme une mesure et un sûr critère des choses.

Nous souhaitons plutôt qu’il puisse être assez cultivé pour porter sur sa culture un jugement modeste, voire méprisant. Il pourrait alors s’abandonner en toute confiance à la conduite de l’auteur qui n’a osé lui parler ainsi que par non-savoir et savoir du non-savoir. Le savoir du non-savoir, c’est ce retournement réflexif de la volonté de vérité sur sa propre vérité. Le passage se fait par un dessaisissement, par une distance prise à l’égard des certitudes dont on a mesuré la solidité. »

Au cœur de cette réflexion, se trouve un concept omniprésent dans la réflexion philosophique et dans la réflexion pédagogique allemande, c’est celui d’« expérience ». C’est un concept qui vient tout droit de la tradition protestante qui se soucie de l’authenticité de l’expérience, qui pose le problème de savoir à quel titre je suis autorisé à m’attribuer l’expérience que je fais.

Ce ne sont pas les autres ni surtout les autorités qui nous notent, jusqu’à Dieu lui-même, qui nous rassurent à cet égard. C’est en nous-même, dans un rapport réflexif à soi que l’expérience doit trouver sa vérité. Or cette expérience est caractérisée par une polarisation que Nietzsche exprime à sa manière comme la polarisation du savoir et du non-savoir.

La volonté de vérité fige les certitudes objectivées, et la volonté de puissance (volonté de la volonté), elle, vise la poursuite et l’accroissement de la dynamique vitale.

Cette polarisation se trouve dans La Naissance de la tragédie exprimée par deux divinités grecques : Apollon et Dionysos. Le savoir, la vérité, la représentation des choses s’appelle Apollon. Or cette polarité, il l’emprunte à Schopenhauer, notamment à son œuvre principale Le Monde comme volonté et représentation. Entre la volonté et sa représentation (ce que la volonté peut se représenter est évidemment une manière d’être d’elle-même) naît une tension proprement dramatique sinon tragique qu’il s’agit de surmonter.

Dans le cas de Schopenhauer, le pessimisme le conduit à vouloir sortir de cette tension. Il cherche dans le bouddhisme, l’apaisement qui lui permet de ne plus affronter cette tension. Pour Nietzsche, pourtant disciple de Schopenhauer, la solution ne consiste pas à déserter mais à assumer la tension et à en faire l’expérience la plus profonde qui soit. À ses yeux, la tragédie grecque est le moment où cette expérience se traduit en scène. La tension que Nietzsche décèle au cœur même de la vie est pensée comme volonté de la volonté et volonté de la vérité, entrant en conflit. C’est une tension entre une « temporalisation » du réel et une spatialisation du réel. Dionysos correspond au temps, à la différence temporelle, à la succession des instants tandis qu’Apollon inscrit ces instants dans la permanence distribuée des éléments d’un espace. Apollon est le dieu de la scène, il est architecte ; Dionysos s’appuie, lui, sur la puissance de la musique. Nietzsche songe évidemment à Wagner (Bayreuth ouvre ses portes en 1872). Toute la réflexion nietzschéenne est une prise de position dans un contexte culturel et politique, voire social, allemand.

Interrogeons-nous sur la pertinence de cette idée, que l’expérience dramatique de la connaissance passe par cette polarisation qu’expriment Dionysos et Apollon, qui renvoie à un moment inévitable de spatialisation et à un moment tout aussi nécessaire et inéluctable, selon Nietzsche, de « retemporalisation », restitution du flux, de l’incertitude, de la diversité des perceptions, quelque chose qu’il nomme tout simplement « vie ».

Si on dit les choses de cette manière, nous nous souvenons des réflexions que Platon a introduites le premier, dans la célèbre Septième Lettre, sur l’effet de l’enseignement. Denys de Syracuse, qui l’avait fait venir pour apprendre de lui ce qu’il en était de la philosophie, et surtout du gouvernement, avait tout retenu par cœur mais Platon lui dit qu’il n’avait rien appris puisque l’expérience vécue, authentique de l’apprentissage, n’avait pas eu lieu.

Pour qu’elle puisse avoir lieu, il faut passer par la fascinatlon du non-savoir plutôt que par la fascination du savoir, par le besoin de se mettre en mouvement, de se déplacer dans le temps, plutôt que de se rassurer en s’accrochant à des représentations certaines, immuables, en général disposées comme sur un tableau. La notion de tableau est tout à fait centrale dans notre propos. Platon dans la Septième Lettre plaide pour la répétition d’exercices qui nous préparent à la fulguration de cette expérience de la compréhension, à laquelle prépare toute éducation.

L’éducation est tendue vers des contenus, des choses qu’on peut apprendre mais ce ne sont pas ces choses-là qui constituent l’essentiel de l’expérience. L’expérience de l’appropriation du savoir passe paradoxalement par la mise en mouvement de la vie, c’est-à-dire le temps en nous, qui est essentiellement non-savoir. C’est la raison pour laquelle Platon après avoir d’un côté enseigné son système à l’Académie, a décidé de publier sa remise en question sous forme de dialogues, de mimodrames puisque les dialogues platoniciens ne sont pas simplement une propédeutique à sa théorie systématique enseignée à quelques élus, mais remettent en jeu, rendent de nouveau fluides et incertaines, les certitudes enseignées.

L’École comme théâtre

J’évoque Platon et les dialogues parce que la question qui nous préoccupe ici est celle du théâtre à l’École et la thèse que j’ai essayée de tirer des réflexions nietzschéennes est que l’École, lorsqu’elle est réellement à la hauteur de son idée, est un théâtre. Le drame de la connaissance se joue tous les jours dans nos salles de classe. Les deux moments qui sont en jeu dans ce drame, le moment de la fixité du vrai et le moment du mouvement vers cette chose-là, qui suppose qu’on ne l’ait plus, parce qu’on va au-delà.

Cette tension constitue la scène de nos activités pédagogiques. Le professeur est à la fois metteur en scène et comédien et son auditoire est associé à la production de la pièce. Il nous paraît vain d’envisager un enseignement qui déroule devant les yeux d’un public médusé, pétrifié, toute la richesse des connaissances déjà acquises. Cela est, dirait Nietzsche, « mortifère ». Le perfectionnement des manuels qui correspond à une mise en espace de plus en plus sophistiquée, élimine progressivement, pour l’élève entrant dans la navigation qui le conduit de connaissances en connaissances, la dynamique même de l’expérience qu’est l’apprentissage, puisqu’on a affaire à une distribution de points fixes comme sur l’écran d’un ordinateur.

Dans ma jeunesse, on était confronté à du récit ; ce n’était pas l’image séduisante des pyramides qui devait nous inciter à rêver de l’Ancienne Égypte ! C’était un récit, une succession d’évocations qui pouvait nous conduire à nous imaginer les pyramides. La représentation nous était refusée et nous devions l’élaborer nous-mêmes. C’est cette élaboration de la représentation, dans ses deux acceptions, la représentation des choses (volonté de vérité), la représentation théâtrale, la mise en scène de la tension entre le moment de la connaissance figée et du mouvement qui y conduit et le dépasse. C’est le double sens qui doit guider nos réflexions sur la place du théâtre à l’École. Si l’enseignement est lui-même une mise en scène avec tous les éléments d’une théâtralisation du processus, introduire le théâtre dans un tel contexte ne saurait consister à faire du théâtre un nouvel objet de vérité. Il faut que le théâtre à l’École entre en résonance avec cette scène théâtrale qu’est l’enseignement lui-même, l’enseignement partagé avec l’auditoire des élèves.

Les manières de faire sont infiniment variables mais en aucun cas, elles ne sauraient se réduire à la présentation du sens d’une pièce qu’on lit, au décorticage de sa structure, à son inscription dans un contexte historique, tout cela ne faisant partie que d’un des deux pôles de cette affaire, à savoir la conquête de la certitude.

Le théâtre doit au contraire, s’il a un rôle à jouer à l’École, contribuer à provoquer la fluidité du non-savoir ; la fluidité du désir de savoir, de ce que Platon appelait « éros ».

Cette expérience partagée peut prendre la forme de petites mises en scène qu’on fait ensemble. Cette pratique correspond à l’essence même du geste éducatif. Ce n’est pas une chose qu’on ajoute en plus, un ornement ou une séduction.

Ce n’est pas parce qu’on va sur le Forum romain pour y manger un sandwich qu’on se sent réellement intrigué par la culture latine, même si le plaisir du déplacement en tant que tel est évidemment conforme à l’aspiration érotique vers le savoir dont parle Platon. Mais le tout se trouve instantanément bloqué par la présence de la chose. Il est infiniment plus enrichissant en classe de la faire miroiter et de laisser aux élèves le soin de s’y propulser, quitte à les voir manquer leur but, car manquer son but est un élément essentiel des péripéties scolaires. Il faut que l’on puisse tirer une expérience autrement enrichissante de « l’échec scolaire » qui n’est pas seulement un « échec ». L’échec fait échec à quelque chose qui est l’échec de l’école dans la perspective de la réflexion nietzschéenne du drame de la connaissance.

J’ajouterai un point sur la notion d’« expérience » que Nietzsche met au centre de son avant-propos, que j’évoque comme un leitmotiv de la réflexion pédagogique allemande et suisse (Pestalozzi ou Rousseau, dont l’Émile a produit ses effets sur les protestants allemands). La question culturellement délicate qui nous pousse à réfléchir sur un système d’enseignement issu de la Contre-Réforme est de savoir quelle place est réservée à l’expérience authentique dans ce que l’on vit quand on apprend, dans le système scolaire tel que ce pays l’a mis en place, même s’il a énormément évolué, les critères qui légitiment l’acquisition des connaissances et attestent les succès, correspondent pour l’essentiel à ce que Nietzsche appelle la volonté de vérité. Cela vient de l’Encyclopédie et de plus loin : on met l’accent sur l’acquisition des connaissances reproductibles. Il y a là quelque chose de profondément ancré dans une tradition de nos systèmes d’enseignement et je propose, en partant de Nietzsche, qu’on ne se limite pas aux propos nietzschéens en se disant qu’il a raison, comme si c’était de nouveau une certitude qu’on pouvait engranger ! Non, je me demande s’il ne faut pas mettre l’opération d’élucidation nietzschéenne dans son contexte philosophique, historique et culturel, dans une relation de tension polarisée avec la tradition française pour mesurer dans ce face-à-face quelque chose qui pourrait être l’avenir des établissements d’enseignement européens. L’horizon qui est le nôtre n’est pas celui de nos pays respectifs, mais celui de l’Europe qui ne peut se faire, même si formellement elle déçoit, que si les systèmes d’éducation convergent, si les générations qui viennent ont été initiées de manière convergente au drame de la connaissance. Voilà pour commencer.