- Le terme « mosaïque » vient du latin médiéval « musaicum », qui vient lui-même d’un emprunt au grec μουσειον « qui se rapporte aux muses », parce que ce mode de décoration fut d’abord utilisé dans des grottes naturelles ou artificielles et des fontaines de forme architecturale, consacrées aux Muses. Par la suite, le terme a été appliqué aux mosaïques murales en général ; ce n’est qu’aux temps modernes qu’il a été étendu à la technique tout entière.

- Une mosaïque est un décor formé de petits éléments de matière dure, des tesselles, (pierre, galet, terre cuite, pâte de verre, pierres précieuses...), maintenus ensemble par un joint de ciment. Les premières mosaïques représentent des motifs géométriques, puis les suivantes sont constituées des motifs figuratifs, plus élaborés.

- C’est en Phrygie (en Turquie actuelle) qu’on a découvert les plus anciennes mosaïques datant de la fin du VIIIe siècle. En Grèce, c’est vers 400 avant J.-C. que les mosaïques apparaissent. Puis cet art se répand en Sicile, en Asie mineure et à Alexandrie. C’est au IIe siècle avant J.-C. que cette forme d’art arrive à Rome et en Italie.

- La mosaïque est d’abord un décor pour le sol, avant d’être présente également sur les murs, à partir du Ier siècle de notre ère. Les mosaïques au sol sont soumises à l’usure, ce qui n’est pas le cas de celles sur les murs. Les matières utilisées pouvaient être alors être plus précieuses.

- La mosaïque reste en usage tout au long du Moyen-Âge, en particulier dans les églises byzantines.

Brève histoire de la mosaïque

Le décor en mosaïque a connu un grand succès chez les Anciens. Avec des fonctions protectrices d’abord et surtout ornementales, c’est une forme d’artisanat qui s’est pratiquée tout au long de l’Antiquité gréco-romaine et s’est perpétué durant l’Antiquité tardive et au Moyen Âge, avec un retour d’intérêt encore aux XIXe et début du XXe siècles. Ce sont des milliers de kilomètres carré de pavements qui ont été retrouvés sur des sites tout autour du bassin méditerranéen, de l’Arménie et de l’Irak jusque dans des zones plus nordiques de l’Europe. Il n’est pas rare que des fouilles révèlent de nouveaux pavements encore à notre époque.

À l’origine, les sols construits en dur, lavables, ajoutent au confort des maisons en remplaçant les sols en terre battue. Les pavements les plus anciens (reconnus actuellement à partir du VIIIe siècle avant notre ère) étaient réalisées en galets ramassés en bord de mer ou de rivière. Non taillés, les couleurs sont celles offertes par la nature. Ils étaient utilisés pour créer divers motifs géométriques et végétalisés, mais aussi figurés : des animaux fantastiques, des scènes tirées de la mythologie grecque. Pline l’Ancien dans son Histoire naturelle (XXXVI, 184) écrit : « Pauimenta originem apud Graecos habent, elaborata arte picturae ratione, donec lithostrota expulure eam. », c’est-à-dire : « Ces pavements trouvent leur origine chez les Grecs, qui arrivèrent à en faire une sorte de peinture, jusqu’au temps où les mosaïques en prirent la place. »

Les termes pauimentum et lithostratum sont encore l’objet de beaucoup de discussions.

En effet, au IIe siècle avant notre ère, des pierres commencent à être taillées en cubes avec de petits marteaux (martelines) : ce sont alors des tesselles qui, assemblées, constituent des mosaïques en opus tessellatum. Cette technique de taille, systématique et économique, sera largement diffusée par les mosaïstes romains. En noir et blanc ou polychromes, les mosaïques offrent aussi de multiples possibilités de décor, certaines caractérisant une région ou une époque. Dans le monde romain, la mosaïque se trouve dans les maisons urbaines et les villas, dans les thermes, dans les temples, dans les édifices publics, et ornent aussi des fontaines.

Une autre technique permet la création de véritables œuvres d’art chères et recherchées par les collectionneurs antiques : l’opus uermiculatum, constitué de très fines tesselles, de 2 à 4 millimètres, et parfois moins. La mosaïque se rapproche alors de la peinture. Cette technique est utilisée pour de petits panneaux amovibles, des emblemata (masc. sing. un emblema) réalisés en atelier sur un support que les mosaïstes ont fait évoluer : d’abord un caisson en marbre (lourd), en travertin (plus fragile), puis en terre cuite, ce qui a permis de varier considérablement les formats ; d’autres supports ont aussi été utilisés. Des mortiers comblent ces caissons avant la pose des tesselles.

L’Histoire de cet art s’accompagne d’anecdotes liées aux plus grands hommes. Au IIIe siècle avant J.-C., le tyran Hiéron II de Syracuse offrit au roi Ptolémée III Évergète Ier d’Égypte des scènes en mosaïque représentant des extraits de l’Iliade. Au Ier siècle avant J.-C., il est dit que Jules César emportait avec lui des pavements de mosaïque pour décorer sa tente. Au Ier siècle de notre ère, l’empereur Caligula voulut également décorer ses embarcations de mosaïques. La mosaïque est devenue peu à peu une mode, bien loin de son utilité pratique, qui permettait, selon sa qualité, d’afficher son statut social et de faire étalage de sa richesse.

Les techniques antiques de la mosaïque

Les matériaux

Les choix des matériaux pour les tesselles (tessellae) est lié à l’approvisionnement possible du mosaïste qui utilise de la pierre, du marbre, du verre, de la terre cuite, etc. Ces matériaux étaient de provenance soit locale, soit plus lointaine, en particulier les marbres blancs ou de couleurs. Des déchets de taille ou des matériaux provenant de la destruction de bâtiments plus anciens étaient aussi employés. Cela devait constituer un véritable marché. Les mosaïstes utilisaient également des tesselles en verre qu’ils taillaient dans des galettes fabriquées à cet effet par les verriers ; certaines étaient à feuilles d’or ou d’argent, matériaux connus dès l’Antiquité et utilisés durant l’Antiquité tardive en particulier pour les mosaïques pariétales et de voûtes.

Les étapes du travail

Les tesselles formaient la couche visible d’un travail en réalité plus complexe. Réaliser une mosaïque était un processus qui exigeait la participation de plusieurs personnes, travail que l’on pense organisé et hiérarchisé.

- Au Ier siècle avant notre ère, Vitruve, dans son traité De Architectura, décrit la méthode des mosaïstes antiques. Le travail commençait par l’établissement d’un niveau plan sur lequel étaient disposées trois couches d’un support solide : la première couche, le statumen, était formée de grosses pierres ; puis venait le rudus, un mélange de mortier de chaux, de cailloux et de morceaux de terre cuite. ; une troisième couche était le nucleus constitué d’un mortier de chaux et de sable plus fin, parfois mélangé à de la terre cuite finement broyée.

- Sur le nucleus, les mosaïstes dessinaient des tracés leur permettant de mettre en place le décor. Ce sont en général des quadrillages droits et diagonaux qui permettront de positionner les tesselles de la trame géométrique les motifs du décor. Ces tracés sont rarement observés lorsque l’on retire un pavement du lieu de sa découverte, plus rarement encore les dessins d’éléments figurés. Des observations fines ont permis à Véronique Blanc-Bijon, ingénieur de recherche au CNRS, de noter que « les tracés préparatoires en creux sont réalisés au moyen de deux techniques que l’on peut distinguer par la forme même du sillon. Le mosaïste peut tendre une cordelette retenue par de petits clous sur les bords du pavement : en soulevant puis relâchant la cordelette, celle-ci vient s’imprimer dans le mortier encore frais du nucleus. Une autre façon de procéder consiste à tracer les lignes rectilignes avec un objet contondant, une pointe, un couteau : la trace laisse alors de petits débords de part et d’autre du sillon. »

- Puis, le mosaïste disposait les tesselles sur une dernière couche de mortier de chaux très fine, mise en place zone après zone afin de garder mémoire du tracé préparatoire.

- Toutes les tesselles posées, il fallait poncer le sol afin d’égaliser l’ensemble de la surface. On se servait pour cela de sable et d’« huile de coude » car l’opération pouvait être longue et fastidieuse.

Le travail des mosaïstes

Sauf dans le cas des emblemata, le travail se faisait sur le lieu même qui devait recevoir le décor. On sait aujourd’hui que la mosaïque est une technique qui relève d’un travail d’équipe nécessitant l’intervention de plusieurs personnes aux spécialités différentes : du dessinateur, au tailleur de matériaux, de celui qui réalisait les mortiers au poseur de tesselles. On parle donc davantage d’ateliers de mosaïstes plutôt que d’un mosaïste.

Quelques noms de mosaïstes nous sont parvenus, des signatures en mosaïque même dans le pavement notamment, mais un seul nom est rapporté dans la littérature antique : il s’agit de Sôsos de Pergame (IIe siècle avant J.-C.), cité par Pline l’Ancien, dans son Histoire Naturelle, XXXVI, 60 : « Dans ce dernier genre [la mosaïque] l’artiste le plus célèbre fut Sosus, qui fit à Pergame l’Asarotos oecos (salon non balayé) ; on la nomme ainsi, parce qu’il avait représenté en petits carreaux teints de différentes couleurs les débris du repas qu’on a coutume d’enlever avec le balai, et qui là semblent avoir été laissés. » (Traduction É. Littré). Ce motif figurant les restes d’un banquet a été plusieurs fois copié.

Salle non balayée, copie par Héraclite de l’œuvre de Sôsos, IIe siècle av. J.-C., Museo Gregoriano profano, Vatican, 4,05 x 0,41 m, © Wikimedia Commons

Par un document du IVe siècle, sont connus, en latin, des noms de métiers liés à la mosaïque. Certains de ces noms sont aussi livrés par les inscriptions sur les mosaïques. Le mosaïste qui composait les pavements était appelé tessellarius, celui qui œuvrait pour les mosaïques pariétales ou les nymphées était un musearius ou musiuarius. Pictor imaginarius devait désigner celui qui créait le dessin pour la peinture comme pour la mosaïque. D’autres termes sont parfois difficiles d’associer à la réalité d’un travail : par exemple, le marmorarius (pour la découpe des plaques de marbre ?), le pauimentarius (qui a pu réaliser les sols en marqueterie de marbre ? mais un mosaïste se désigne pauimentarius sur une mosaïque de tesselles).

Dans le De Architectura, Vitruve fait mention de decuriae (VII, 1, 3) concernant les pavements, c’est-à-dire de groupes de personnes (libres ou esclaves) disponibles sur un chantier pour effectuer de petites tâches diverses. On trouve plusieurs inscriptions en mosaïque qui usent de la formule « ex officina », témoignant de l’appartenance à un atelier ayant en charge la réalisation des pavements.

L’art de la mosaïque ou des mosaïques ?

La mosaïque, à époque grecque ou romaine en particulier, se distingue par différentes typologies, qui pouvaient coexister à l’intérieur d’un même édifice. En voici six exemples, selon des techniques classées par ordre chronologique d’apparition.

- La mosaïque de galets est une technique ancienne initialement utilisée pour rendre imperméables les sols.

Palais de Pella (mosaïque de galets), IVe s. av. J.-C., Macédoine-Centrale, Grèce, © Wikipedia commons

- Les sectilia pauimenta sont composés d’une marqueterie de plaques de marbres de couleurs différentes, qui formaient des décors géométriques ou parfois végétalisants.

Pavement de marbre (opus sectile), Herculanum, Italie, © Wikimedia commons

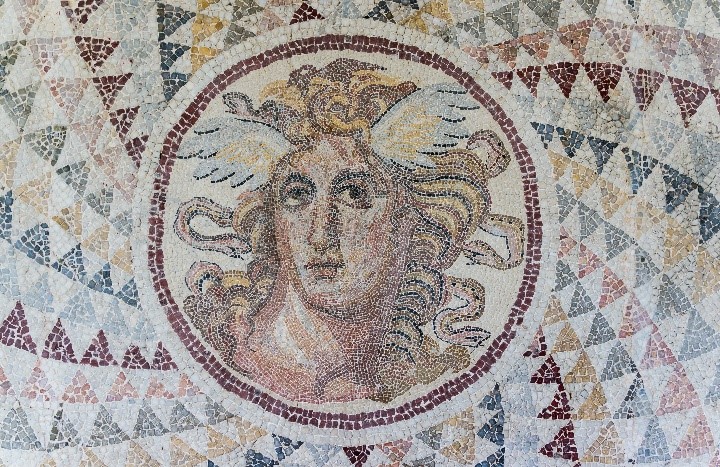

- L’opus tessellatum est une technique qui emploie des cubes taillés, ou tesselles. Les mosaïques en opus tessellatum peuvent être noires et blanches ou polychromes.

La mosaïque en opus tessellatum, réalisée avec des tesselles noires et blanches, est la technique la plus répandue en Italie au début de l’Empire, mais ce seul critère de datation est aujourd’hui remis en cause. La recherche actuelle tend en effet plutôt à démontrer que son emploi était plutôt en lien avec des zones géographiques (Ostie par exemple) qui semblent avoir favorisé le noir et le blanc tandis que d’autres, à la même époque, faisaient usage de la polychromie.

Mosaïque de la maison du poète tragique, © Wikimedia commons

Mosaïque de sol, détail de la gorgone Méduse (opus tessellatum) trouvée à Zéa (Le Pirée), IIe siècle ap J.-C. © Wikimedia commons

- L’opus uermiculatum est une technique qui emploie de très fines tesselles, très peu épaisses, utilisée surtout pour des scènes figurées de grande précision. En général, ces mosaïques reposent sur un support amovible et ont été fabriquées en atelier.

Alexandre le Grand sur une mosaïque (opus uerniculatum) de la maison du Faune, IIe s. av. J.-C. (?) , Pompéi, Italie © Wikimedia commons

- Un emblema (pl. emblemata) est un panneau réalisé en atelier sur un support autonome ; il peut être inséré dans un sol réalisé dans une autre technique.

Mosaïque des colombes (emblema polychrome en opus tessellatum) découverte à la villa d'Hadrien (Tivoli), IIe s. ap. J.-C., Musées du Capitole, Rome © Wikimedia commons

- De l’époque grecque classique à la fin de l’Antiquité, de nombreux pavements en béton, ou en mortier (plus fin), sont également décorés. Le béton peut avoir été chargé en terre cuite et apparaître alors rose ou même rouge ; les décors sont alors souvent en tesselles noires. Mais il existe aussi des sols chargés en calcaire, à l’aspect blanc, dont les décors sont alors presque systématiquement réalisés avec des tesselles noires. Dans ces sols, les décors sont très variés, peuvent inclure des semis lâches réguliers ou pas de plaques de pierre et/ou de marbre de couleurs. Les sols chargés en terre cuite ont parfois été entretenus par un apport de couleur rouge en surface (même au-dessus de plaques de couleurs). Enfin, on connait désormais des sols en béton peints, plutôt d’époque hellénistique.

Dans les fouilles archéologiques ont été découvertes des mosaïques dans des états de conservation très variés. De très nombreux sites antiques préservent des mosaïques qui restent parfois in situ (à leur emplacement et sur leur support d’origine), parfois protégés ; d’autres ont été déposés et sont conservés dans des musées, ou divers lieux publics ou privés. L’une des plus exceptionnelles collections de mosaïques du monde romain se trouve au Musée national du Bardo (Tunis). Parmi les pièces maîtresses de la collection, se trouvent la célèbre mosaïque de Virgile (découverte en 1896 à Sousse) ainsi que la mosaïque du triomphe de Neptune (découverte en 1902 à Chebba).

Ce qu’en dit Vitruve…

Tunc insuper statuminetur ne minore saxo quam quod possit manum implere. Statuminationibus inductis rudus si nouum erit, ad tres partes una calcis misceatur ; si rediuiuum fuerit, quinque ad duum mixtiones habeant responsum. Deinde rudus inducatur, et uectibus ligneis, decuriis inductis, crebriter pinsatione solidetur, et id pisum absolutum non minus crassitudine sit dodrantis. Insuper ex testa nucleus inducatur, mixtionem habens ad tres partes unam calcis, ne minore crassitudine pauimentum digitorum senum. Supra nucleum ad regulam et libellam exacta pauimenta struantur siue sectilia seu tesseris.

Vitruve, De Architectura, livre VII, I, 3.

« On posera alors un premier lit fait avec des cailloux qui seront au moins gros à remplir la paume de la main. Ce lit une fois achevé, on s’occupera de la rudération, qui sera composée d’une partie de chaux et de trois de cailloux, si ce sont des recoupes de pierres de taille, et de deux parties de chaux et de cinq de cailloux, s’ils proviennent de démolitions. On étendra ensuite cette matière, et un nombre suffisant d’hommes armés de leviers de bois sera chargé de la battre longtemps, et de la rendre parfaitement compacte ; cette couche terminée n’aura pas moins de neuf pouces d’épaisseur. Là-dessus on fera le noyau composé de tuileaux avec lesquels on mêlera une partie de chaux contre trois de ciment ; son épaisseur sera au moins de six doigts. Sur ce noyau parfaitement dressé avec la règle et le niveau, on appliquera le pavé, qu’il doive être fait en mosaïque ou avec des carreaux ».

Traduction : C.L.F. Pankouche (1847)