En 1955, Jules Marouzeau publiait un petit ouvrage sur la prononciation du latin, dans lequel il exposait les tribulations de cette question « à l’ordre du jour depuis cinquante ans »1. Loin d’être dépassé, ce fascicule reste riche d’enseignements sur l’histoire de la prononciation « française » du latin et sur les polémiques qu’elle a suscitées, les réformateurs arguant du témoignage des Latins en matière de prononciation de leur langue, à la suite d’Érasme dans son De recta Latini Graecique Sermonis Pronunciatione de 15282. Marouzeau renseigne aussi sur les résistances que la réforme de « prononciation » rencontrait, au début du XXe siècle, dans la communauté des enseignants du secondaire et de l’université. Ces résistances sont loin d’avoir été levées aujourd’hui : les règles et les avantages d’une prononciation restituée sont encore si souvent négligés que la langue latine, enseignée à des fins de lecture, de traduction et de commentaire, est privée de sa spécificité orale.

Et pourtant la prononciation restituée du latin a fait l’objet de textes officiels ; fondée sur les données des Anciens, sa mise en œuvre a été facilitée par le développement, en linguistique, de la phonétique et de la phonologie. Frédérique Biville3, prenant appui sur ces approches linguistiques nouvelles et insistant sur la prise en compte des témoignages d’auteurs ou des définitions et débats de grammairiens, invite à retenir une « norme » déduite de ces sources antiques, même si la langue courante et quotidienne des Latins continue de nous échapper.

L’enseignant de latin, qui sait quelle était l’importance de la voix à Rome, dont la puissance sonore était un préalable à sa retranscription dans les textes, privé de locuteurs témoins, est en droit de s’interroger sur le comment de sa prise en charge. L’exposé qui suit tente de répondre à cette interrogation, non sans souligner d’abord l’importance de ce « dire » et les limites évidentes auxquelles se heurte le fait de « restituer » une vocalité dont les règles sont empruntées essentiellement à des sources écrites.

Pourquoi dire ou faire dire les textes latins ?

Il ne fait aucun doute que la voix des textes, aujourd’hui regroupés en littérature latine, lors de leur composition et de leur publication, a doublement dominé l’écriture.

Cette voix était l’outil de communication, civique et politique, privilégié dans le domaine de l’échange public, alors que le support écrit était peu pratiqué et peu accessible. La lecture du Brutus illustre assez bien la force de cette voix et les différentes qualités qu’elle requiert pour se faire entendre, comprendre, voire élire ou applaudir de ses pairs ou du peuple. Ainsi, dans cet ouvrage consacré à l’histoire de l’éloquence, Cicéron tout en qualifiant différemment cette « voix » propre à chaque personnage politique, en souligne les effets dans l’actio, qui repose sur le geste et sur la voix. Un personnage comme Antistius se voit reprocher une mauvaise actio à cause du défaut de sa voix (uitio uocis, 226), alors que l’avocat Hortensius a une voix si exercée (erudita) qu’elle est digne des oreilles romaines et grecques (auribus Romanis Graecisque digna, 6) ; le timbre de celle de Quintus Catulus rehausse sa prononciation d’une grande douceur (de sono uocis et suauitate appellandarum litterarum non dicam, 133) tandis que l’éclat de celle de César (splendore uocis, 248) confirme la beauté et la clarté de ses Commentaires, auxquels ne manque aucune qualité. Et si la nature a doté l’orateur d’un défaut de la voix, l’art peut y remédier ; ainsi Antonius, dont le ton se tenait de façon égale, souffrait de raucité, défaut qu’il changea en qualité (uox permanens, uerum subrauca. Sed hoc uitium huic uni in bonum conuertebat, 141).

C’était aussi à la voix qu’on distinguait, selon Quintilien, un citoyen de Rome (I.O., 11.3.31) et son urbanitas (I.O., 6.3.106) d’un provincial, tel Tite-Live à qui Pollion reprochait son accent de terroir, sa patauinitas (I.O., 1.5.54) ou d’un paysan reconnaissable à sa rusticitas ou encore de quelque étranger, qui avait des sons propres à sa nation et inénarrables pour un Romain (I.O., 1.5.33).

La voix était également indispensable à la réalisation écrite : Cicéron dictait à Tiron, son secrétaire, les discours qu’il voulait prononcer ou bien conserver pour la postérité, avant de les lire (ou de les faire lire) à haute voix pour en vérifier l’« éloquence ». On sait combien la lecture à haute voix – la recitatio – était indispensable à toute publication, et comment elle était pratiquée par l’auteur qui sollicitait d’un auditoire choisi des remarques propres à lui faire améliorer son œuvre. Bien plus, on écrivait avec sa voix : Saint Augustin au début de ses Soliloques (I, 1) déclare ne pas pouvoir consigner ses pensées par écrit, pour raison de mauvaise santé physique : sa voix est affectée par des douleurs à la poitrine.

De part et d’autre, cette voix qui jaillissait de la bouche nécessitait la médiation de l’oreille, celle-ci alertant l’esprit du destinataire et garantissant la réception de ce message (voire l’esthétique de sa réception, la uoluptas aurium). Bien plus, cette solidarité de la bouche et de l’oreille était partagée avec la main (qui dirigeait le stilus) à l’occasion d’une réalisation écrite ou retranscrite : Apulée, dès le prologue de ses Métamorphoses (1.1.5-6), enjoint à son lecteur de prendre en compte la voltige qu’il pratique entre les mutations de sa voix (immutatio uocis) et son stilus, de prêter l’oreille à son texte tout en le scrutant des yeux. Or, la primauté de la voix, enfouie par le stilus dans les graphèmes qui l’ont pérennisée, a pratiquement disparu ; les textes, soumis aux seuls yeux, ont été frappés d’un mutisme qui les a partiellement amputés de leur authenticité. Encouragée par une pédagogie de langue « morte », cette amputation mérite réparation : tout en sachant que la diction de ces textes est quelque peu artificielle, le lecteur moderne doit savoir approcher au mieux celle de l’auteur et l’écoute de ses destinataires immédiats. L’oralisation des textes doit faire prendre conscience que le latin, lorsqu’il était langue vive, était doté d’une puissance vocale essentielle à toute communication, même lorsque les paroles devaient être confiées à une tablette, à un papyrus ou à un parchemin.

Les limites de la norme restituée

Cette oralisation, cependant, ne peut prétendre à une véritable restitution du message prononcé in praesentia, et cela pour plusieurs raisons.

La première est l’absence de locuteur témoin, argument qui a prévalu auprès de tous ceux qui recommandaient une prononciation à la française. A l’occasion du débat sur l’ordre naturel qui, au XVIIIe siècle, a opposé la langue française à la langue latine, mais aussi les pédagogues entre eux dans l’approche des textes latins, on a entendu des encyclopédistes déclarer qu’il n’était plus possible d’entendre le latin, que l’oreille des locuteurs français était sourde à cette langue, qu’il fallait donc faire son deuil de la dimension « oratoire » des textes latins. Ainsi, à l’abbé Chompré, pour qui construire les textes latins selon l’ordre analytique, c’était détruire l’harmonie de la phrase latine, « empêcher l’oreille d’en sentir le caractère, dépouiller la belle latinité de ses vraies parures… », Beauzée rétorquait : « Eh ! que m’importe que l’on détruise un assortiment de sons qui n’a, ni ne peut avoir pour moi rien d’harmonieux, puisque je ne connais plus les principes de la prononciation du latin ? 4»

La deuxième raison tient au fait qu’en restituant une « norme », on uniformise la langue, on la « fige » ; en effet, on n’entend pas ce qui différencie la langue de l’oratio (conforme aux règles de la rhétorique cicéronienne) de celle qui était parlée quotidiennement et par le peuple (sermo cotidianus ou plebeius) ; on ne différencie pas davantage les usages liés à l’origine du locuteur (provincial, pérégrin, urbain) ; mais surtout on oublie l’évolution de la langue, qui pourtant n’échappait pas aux Latins eux-mêmes, notamment à Cicéron (Brutus, 68 et 83) et à Quintilien (I.O. I, 4, 13-17). Une telle uniformisation relève de l’artefact, à l’instar de celui dont ont usé pendant longtemps dans leurs échanges ceux qui, appartenant à des nations différentes, communiquaient cependant en latin (gens d’église et savants notamment).

La troisième raison est que, dans les pays occidentaux, la « restitution » est toujours tributaire de la langue vernaculaire ; celle-ci en effet infléchit la prononciation « normée » car, d’un pays à l’autre, les latinistes conservent leurs habitudes accentuelles et phoniques. Pour s’en convaincre, on pourra écouter deux lectures du début de l’Énéide5, en ayant éventuellement à l’esprit les principes que Quintilien préconise, en matière de pauses, pour la lecture de ce passage (I. O. XI, 3, 30-39) :

Après les mots arma uirumque cano on retient son souffle car uirum est lié à ce qui suit, soit uirum Toiae qui primus ab oris, après quoi on retient de nouveau son souffle. En effet, quand bien même venir d’un endroit (ab oris) est autre chose qu’aller dans un endroit (Italiam), on ne doit pas opérer de pause, puisque les deux compléments (oris et Italiam) sont dépendants du même verbe uenit. Après Italiam, on retient son souffle une troisième fois car fato profugus, qui est interjeté, opère une coupure dans la continuité de l’expression Italiam Lauiniaque. C’est pour cette même raison qu’il faut retenir son souffle après profugus. Puis vient Lauiniaque uenit litora où on opèrera une pause car, à partir de là, commence une autre idée. A l’occasion de ces pauses précisément, nous prendrons ici ou là plus ou moins de temps car il y a une différence entre achever une expression et achever un sens. Ainsi, après avoir marqué une pause après litora, prenant un nouveau souffle, je poursuivrai. Mais quand j’arriverai à cet endroit atque moenia Romae, je baisserai le ton, je m’arrêterai et je procèderai à un nouvel exorde. »

Quoi qu’il en soit, partout en Europe, le choix est fait de respecter au mieux les règles phonétiques et mélodiques léguées par les écrivains latins eux-mêmes et ceux qui les ont commentés, contemporains et postérieurs. Découvrons ces règles et leurs principes généraux.

Les « règles » de la prononciation du latin

En préalable, il convient de rappeler que le terme français « prononciation » ne correspond pas au latin pronuntiatio, qui infère et la voix et le geste selon Quintilien (I.O.,11.3.1) et se substitue à l’actio dans le domaine de l’éloquence, mais plutôt au terme enuntiatio qui recouvre l’idée d’une émission de la voix, appliquée à des uerba entendus comme des ensembles de litterae et de syllabae. Lorsqu’il s’agit de prononcer ces uerba, il faut donc être très attentif à leur résonance (à leur sonus), à cette vocalité qui enveloppe le sens dont ils sont porteurs6.

L’exercice de prononciation requiert également la prise de conscience que ce sont des mots écrits que la voix va prendre en charge et qu’il existe, comme dans toute langue, des écarts entre l’écrit et l’oral, que Quintilien hiérarchise lorsqu’il évoque le barbarisme (I.O., 1.5.6-7). Commençons donc par examiner le concept d’orthographe pour mieux mesurer ces écarts, avant de considérer, en vue d’une diction des textes latins, les critères phonétiques, prosodiques, rythmiques que nous ont transmis les écrivains et grammairiens latins.

L’orthographe

La première « règle » qu’il convient d’enseigner à tout apprenti de la langue latine est celle de l’orthographe, étant entendu que le concept même d’orthographe, relativement à la langue latine, n’était pas perçu de la même façon par les Latins, locuteurs indigènes, que par les lecteurs modernes de leurs textes.

Pour Quintilien (I.O., 1.7.30) « tout mot doit s’écrire comme il se prononce » si bien que l’orthographe se réduit à un art qui consiste, non pas à savoir de quelles lettres se compose une syllabe, mais à lever l’ambiguïté de certains mots ou encore, pour le maître, à signaler certains changements dus à l’usage. Lorsque les grammairiens antiques avaient conscience de certains écarts entre le son et la graphie, ils les signalaient en effet pour lever une ambiguïté, pour mettre en évidence l’évolution de la langue analysée par rapport à leur propre usage, ou encore ils expliquaient les effets d’une latinisation d’emprunts, presque toujours grecs. Dès que le latin n’a plus été parlé, les écarts se sont multipliés chez ceux dont la langue vernaculaire, distincte d’un pays à l’autre, était devenue langue de référence tandis que l’alphabet, dit latin, n’était pas en tous points celui des Latins.

Aujourd’hui, le dire et l’écoute des « graphèmes » latins, en France notamment, sont d’autant plus brouillés que, pendant longtemps, la diction a été celle préconisée par l’Église puis par celle dite « française », certaines lettres étant alors prononcées selon la phonétique française : c’est le cas, entre autres, des voyelles nasalisées (dictum prononcé comme dicton, accentué sur la syllabe finale) ou encore du qu prononcé [k] (quisquis/ kiskis)7. Bien plus la prononciation dite « française » a détourné la graphie première de certains mots latins : les semi-consonnes i et u dont Quintilien (I.O., 1.4.10) précise la graphie et la prononciation – « iam s’écrit comme etiam, uos comme tuos » – se sont transformées en j et v (jam, vos), dites lettres ramistes8. Et le dictionnaire Gaffiot (même dans sa nouvelle édition) conserve cette graphie tandis que les éditions modernes des textes ont restitué les deux semi-consonnes i et u aussi bien à l’initiale qu’à l’interne du mot.

Il convient donc de bien préciser aux apprentis-lecteurs le décalage qui existe entre ce que leurs yeux perçoivent et la mise en voix de cette lecture et donc de leur apprendre les sons ou phonèmes originels auxquels correspondent les lettres et les syllabes qu’ils saisissent du regard et qui diffèrent souvent de leur pratique naturelle, scripturale et orale.

Pour bien entendre et bien dire les textes originaux, il faut donc enseigner tous les sons qui entrent dans la vocalité des uerba dont on a conservé seulement la graphie. Prononcer un texte latin impose en effet qu’on sache au préalable ces particularités qui reposent sur la différence phonique et alphabétique des deux langues, latine et française, qu’il s’agisse des consonnes (comme le g de gero, le c de cera, le qu de quomodo, le s de causa, etc.) ou des diphtongues, dont la plus fréquente – ae – donne lieu trop souvent – et à tort – à un double son a + e. Une telle connaissance est d’autant plus aisée que, si souvent l’écriture française reproduit toutes les lettres prononcées, pour l’élève l’orthographe du français – « appendice de l’écriture ou art d’écrire correctement les mots » – se définit aussi comme un « écart entre l’écrit et l’oral »9.

Ce pré-requis indispensable à l’approche phonétique de la langue et à sa transcription graphique permet de mieux inverser la donne, à savoir de faire en sorte que des mots écrits résonnent de leur voix. Toutefois la prononciation va au-delà de cette phonétique descriptive : elle embrasse la mélodie du mot, perçue selon sa prosodie, c’est-à dire la distribution des syllabae, brèves ou longues, et de leur conjonction, assortie d’un accent (tenor). Enfin, au niveau du discours, qu’il s’agisse d’une période, d’un membre ou d’une incise, c’est la métrique qui permet à l’oreille d’en évaluer l’euphonie et l’harmonie.

L’approche phonétique

C’est à Marius Victorinus que nous empruntons la définition de la littera, dont il souligne, dès le début de son chapitre intitulé de litteris, la dimension sonore et graphique : la littera désigne un son unique (uox simplex) représentable par un caractère unique (una figura). Après avoir rapporté deux explications étymologiques du terme, le grammairien revient sur l’unicité de la littera par opposition à la syllabe, constituée le plus souvent de plusieurs lettres (pluribus litteris), avant de préciser que chaque littera détient une désignation propre (nomen), un caractère propre (figura) et une valeur propre (potestas). Enfin, il passe en revue les voyelles et les consonnes.

Les voyelles a e i o u se prononcent à elles seules, ce qui leur permet de jouer le rôle d’une syllabe, même si deux d’entre elles – le i et le u – ont en plus de leur qualité vocalique un rôle consonantique, celui de soutenir leur équivalent vocalique ou quelque autre voyelle (Iuno – uates).

Les consonnes sont de deux ordres :

-

celles dites semi-voyelles (semiuocales) se prononcent à elles seules, mais ne peuvent jouer le rôle de syllabes : f l m n r s x

-

celles dites muettes (mutae) ne se prononcent pas à elles seules, et ne peuvent jouer le rôle de syllabes : b c d g h k p q t

Tout en répartissant ces consonnes, le grammairien apporte deux précisions : l’une porte sur le x dont il indique le double son (c ou g + s), l’autre sur le k et le q que certains jugent superflus, le c à lui seul remplissant leur fonction sonore. A cela il ajoute que la langue latine admet (admittimus) d’une part le h, qui correspond à une marque d’aspiration plutôt qu’à une littera, d’autre part le y et le z en raison des emprunts grecs, avant de rappeler que la littera est une partie de la voix humaine (littera est humanae uocis pars).

Cette définition de la littera et cette classification des voyelles et des consonnes sont le préalable à leur enuntiatio pour laquelle Marius Victorinus propose un long exposé qui ressortit à la « science phonétique » de son temps. Cet exposé, dont le texte et sa traduction sont accessibles en ligne10, atteste l’intérêt porté à la prononciation, entendue comme orthoépiepar Quintilien (I.O., 1.5.33), c’est-à-dire irréprochable, limpide, élégante, bien liée (emendata, dilucida, ornata, apta) (I.O., 11.3.30). Comme illustration moderne de cette approche phonétique, nous renvoyons à la page que la Bibliotheca Classica Selecta consacre, sous forme de tableau, à l’alphabet et à la prononciation du latin11.

L’approche prosodique

C’est encore à Marius Victorinus que nous empruntons le fondement de cette approche, à partir du chapitre qu’il consacre à la syllaba, ainsi définie : « Une syllabe est une association de lettres avec une ou des voyelle(s) prononcée(s) en continu sous un seul accent et d’un seul souffle et c’est de façon abusive qu’on dit syllabe pour une seule voyelle. Donc la plus petite syllabe est constituée d’une seule lettre et la plus grande de plusieurs. Les syllabes se différencient de trois façons en termes de mesures (in pedibus) : longues, brèves, communes ». Passant rapidement sur le phénomène articulatoire, le grammairien, en évoquant l’accent et la respiration – qui peut être longue ou courte – traite de la ligne mélodique et de la quantité de la syllabe, autrement dit de la prosodie.

Il procède ensuite à une rapide définition de la syllabe brève (la voyelle se prononce brièvement car elle n’est pas suivie de deux consonnes), avant de s’attarder sur les longues et les communes. Les longues, qui ressortissent à deux catégories (par nature ou par position) sont ensuite réparties, pour chaque catégorie, en diverses modalités (huit pour la longue par position, quatre pour les communes auxquelles le grammairien en ajoute deux qui sont accidentelles) : l’exposé, exhaustif, illustrant d’exemples chaque modalité, constitue une source essentielle pour l’écoute de ces syllabes, dont la mesure, dans le mot et dans la phrase, doit être convenablement perçue par l’oreille exercée du destinataire. Ce dernier entend différemment la syllabe brève que rien ne retarde dans son émission et qui équivaut à un temps (tempus unum) et la longue qui, prolongée (producta), équivaut à deux temps.

À cette observation de la quantité syllabique s’ajoute la considération de l’accent (soit une élévation de la voix) qui affecte le vocable auquel participe la syllabe : c’est l’altitudo12. Cet accent est désigné du nom de tenor par Quintilien, pour qui un accent mal placé constitue une faute (même si elle est quelquefois difficile à repérer). Le même Quintilien, après avoir observé certaines particularités anciennes ou poétiques, puis souligné que l’accent, selon certains grammairiens, lève certaines ambiguïtés, précise (I.O., 1.5.28-32) les règles de l’accentuation, en vigueur à son époque :

Voici, brièvement, la règle en vigueur : tout vocable contient une syllabe frappée de l’aigu dans un espace de trois syllabes, celles-ci constituant un mot à elles seules ou le terminant ; et c’est, parmi ces trois syllabes, la plus proche de la dernière (pénultième) ou, à partir de la dernière, la troisième (antépénultième). Si de ces trois syllabes dont je parle, celle du milieu est longue, elle sera frappée de l’aigu ou du circonflexe, et si, à ce même endroit, elle est brève, elle sonnera toujours grave ; de la sorte, celle qui lui est antéposée, soit la troisième à partir de la fin, sera frappée de l’aigu. Dans tout mot vocable il y a systématiquement un accent aigu, mais jamais plus d’un et jamais sur la dernière syllabe : dans les dissyllabes il frappe la première. De plus, sur un même mot il ne peut y avoir un circonflexe et un aigu, car le circonflexe contient déjà un aigu ; aucun des deux ne frappe en finale un vocable latin. Quant à ceux qui ont une seule syllabe, ils reçoivent l’aigu ou le circonflexe de sorte qu’il n’est aucun mot sans accent aigu.

Ce sont ces règles que développe Servius, de façon structurée et illustrée, lorsqu’il commente le traité de Donat13.

L’approche rythmique

La plupart des grammairiens traitent de la syllabe et de l’ensemble des syllabes qui constitue un vocable dans ce qu’ils nomment la metrica ratio ; puis ils prennent appui sur cette ratio pour définir les composantes de l’ars metrica (le plus souvent liée à la composition poétique), appliquée non plus au seul mot mais à plusieurs mots. Déjà Quintilien (I.O., 1.5.3 et 4) considérait que l’intérêt porté à un seul mot (uni uerbo) relevait plus du uitium que de la uirtus et il invitait à considérer le résultat d’un ensemble de mots et leur enchaînement dans un discours pour en apprécier vraiment la uocalitas, terme latin substitut du grec εὐφωνία.

La prononciation éclaire cette uocalitas du discours : elle exprime le rythme et la cadence, en termes de syllabes et de vocables qui s’enchaînent et qui s’emboîtent, telles des notes de musique sur une partition. Empruntant la répartition qu’Aristoxène opère en musique, à savoir le rythmon et le melos emmetron, Quintilien (I.O. I, 10, 22) définit la voix selon les mêmes principes de rythme et de mélodie mesurée, considérant que le rythme relève de l’arrangement des mots (ad collocationem uerborum) et la mélodie des inflexions de la voix (ad flexus uocis). Le premier principe a été longuement développé par Cicéron dans son Orator, puis repris par Quintilien et, à ce sujet, nous renvoyons à notre article sur la « voix des textes » dans lequel nous développons le concept de numerus (ou rythmos) et les enseignements qu’il convient d’en tirer en matière de diction et d’écoute14. Le second principe renvoie au pathos aristotélicien autant qu’au mouere cicéronien puisque, selon Quintilien (I.O. I, 10, 25), « dans le temps de prise de parole, l’élévation de la voix, son abaissement, ses inflexions servent à remuer les cœurs des auditeurs ». Cela implique, au-delà de l’accent de mots, un souffle qui ménage des pauses de façon à propulser ces mots dans une succession harmonieuse, c’est-à-dire sans hiatus ni cacophonie, avec une élision de voyelles si besoin est15, mais aussi dans le respect de la variété rythmique, le plus souvent observée par les écrivains latins qui, d’une phrase à l’autre, produisaient des clausules différentes, afin de ne pas installer l’auditeur dans la monotonie.

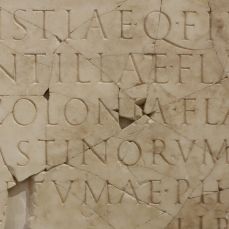

Pour maîtriser ces différentes approches, c’est la « pratique » de diction qu’il convient de préférer à un enseignement, en bloc, de règles et de principes. On ne peut que retenir la prescription de Quintilien (I.O., 11.3.2) qui recommande de faire dire des « morceaux appris par cœur », afin que la découverte du sens n’empêche pas qu’on s’occupe de la voix. Si la phonétique peut s’apprendre à partir de mots pris isolément, la prosodie, et donc, l’accentuation et l’élision, a besoin d’une période, dont la prononciation aide au découpage en unités de sens. Et plus on avance dans cet apprentissage, plus on est à même d’affronter des situations inverses : donner du sens avec sa voix. La lecture de manuscrits ou d’inscriptions, qui présentent un texte en majuscules sans intermots, nécessite la voix. Ainsi, en lisant cette inscription d’une mosaïque de la fin du IIIème siècle après J.-C.,

INVIDIARVMPVNTVRAVESNEQVENOCTVACVRAT

on peut être abusé par les yeux qui saisissent un inuidiarum initial, alors que l’accent de ce début d’hexamètre, frappant nécessairement la première syllabe, délimite un dactyle premier inuidi, alors que le a qui suit, frappé à son tour de l’accent, est suivi d’une coupe trihémimère, à laquelle fait écho une coupe hepthémimère après aues, ce qui permet d’identifier le groupe de mots constitué d’un verbe passif flanqué de part et d’autre d’un complément de cause et d’un sujet16.

Ainsi donc rendre au texte sa voix, c’est lui donner sens tout en le remettant en contexte ; le dire, conformément aux principes qui nous ont été transmis, c’est le rendre à la vie, même si la mise en voix est approximative. Mais plus encore, en dépit de la diversité linguistique et phonatoire des récitants modernes, liée aux inflexions d’une langue usuelle dont on ne se défait pas facilement, liée à l’état de leur constitution phonique (on n’a pas le même timbre de voix à 12 ans ou à 60 ans) etc., cette prononciation institue, chez le récepteur, la conscience que, tandis qu’il cueille des sons avec ses oreilles, messagères de l’esprit, la ligne mélodique du « dit » influence sa réception, ce qu’il réalise rarement lorsqu’il échange avec des homophones.

Car cette diction – ou récitation au sens latin du terme – dépayse et, en ce sens, permet à chacun de mesurer son aptitude à entendre les particularités vocales de l’autre, tout en lui étant « étranger », partant de prendre du recul avec sa propre langue. Nul doute que l’exercice constitue une propédeutique à l’écoute des langues vivantes étrangères, appréhendées avec une certaine curiosité mais aussi un certain respect à l’endroit de leur étrangeté.

Monique Bouquet, Université de Rennes II

Mots clés : enuntiatio, littera, syllaba, tenor, uox, uerbum (voix – orthographe – phonétique - prosodie – métrique)