Dès ses débuts, le cinématographe qui n’est pas encore une industrie, mais un divertissement populaire, héritier aussi bien des spectacles forains que de la scène lyrique, a compris tout le parti qu’il pourrait tirer de la décadente splendeur romaine. Les frères Lumières ont à peine inventé le Septième art que leur atelier lyonnais projette le premier « péplum » de l’histoire du cinéma : Néron essayant des poisons sur des esclaves, un bout de pellicule tourné en 1896 par Georges Hatot, aujourd’hui visible dans une version miraculeusement restaurée. Une copie restaurée en 1995 par le Centre national de la cinématographie, le Ministère de la culture et de la francophonie, la Société civile des auteurs multimédia, la société WellWellWell, l'association Frères Lumière et France 2. Le film complet est visible sur ce lien - cliquez ICI.

Cinquante-et-une secondes, exactement, où se condensent tous les clichés d’un genre promis à bien des succès : un héros-bourreau devenu l’archétype du monstre au pouvoir, Néron, cinquième « César » de Rome, surnommé « le voluptueux impérial » par Kierkegaard (Ou bien... ou bien, 1843) ; des victimes soumises, condamnées à périr ; de la cruauté gratuite, du pathétique mis en scène à l’écran comme une peinture sur sa toile (Alexandre Cabanel, Cléopâtre essayant des poisons sur des condamnés à mort, 1887).

Rien d’étonnant, donc, si ce cocktail néronien d’histoire (Suétone, Vies des douze Césars, environ 120), de tragédie (Racine, Britannicus, 1669) et de roman (Dumas, Acté, 1839, et Sienkewicz, Quo vadis ?, 1896) devient aussitôt la recette d’un genre que les réalisateurs vont décliner - sources latines obligent ! - des deux côtés de l’Atlantique. Ils n’ont plus qu’à puiser leurs références dramatiques et esthétiques dans ces romans « sulpiciens » (Les Derniers jours de Pompéi de Bulwer-Lytton, 1834 ; Fabiola du cardinal Wiseman, 1855 ; Ben Hur du général Wallace, 1880) et ces tableaux « pompiers » (comme Les Romains de la décadence, 1847, l’immense toile de Thomas Couture exposée au musée d’Orsay) si prisés en cette fin de XIXe siècle. C’est bien cet extraordinaire réservoir de fantasmes que réalisateurs français, italiens et américains exploitent sans craindre les reprises : 9 adaptations des Derniers jours de Pompéi (dont 6 muettes), 8 de Quo vadis ? (dont 6 muettes), ou encore 5 de Fabiola (dont 3 muettes) et 3 de Ben Hur (dont 2 muettes).

Affiche américaine du film Quo Vadis ? d’Enrico Guazzoni, 1913

À considérer la production cinématographique consacrée à l’Histoire romaine dans son ensemble, on constate immédiatement que la période que nous appelons « Empire » est, de très loin, la plus représentée. À l’intérieur de cette période même, on observe encore que se détachent tout aussi nettement les figures emblématiques de deux empereurs érigés au rang mythique de monstre sanguinaire par la tradition historique, littéraire et scolaire : Néron, bien sûr, et, avant lui, Caligula.

Grâce à Suétone, premier pourvoyeur d’anecdotes sur les turpitudes impériales, nous n’ignorons rien de la perversité de Caligula. L’invention du cinémascope va lui donner l’occasion d’étaler sa démence sur écran très large : en 1953, The Robe (La Tunique), première superproduction hollywoodienne tournée dans ce nouveau procédé par Henry Koster, adapte le roman « sulpicien » de Lloyd C. Douglas ; l’acteur Jay Robinson y campe un Caligula démoniaque à souhait, aussi inquiétant qu’imprévisible. Le film s’achève sur la très mélodramatique montée à l’arène – et au martyr – du couple chrétien vedette, Marcellus (Richard Burton), fringant officier romain nouvellement converti, et Diana (Jean Simmons), convoitée par ce prince pervers qui n’est encore que l’héritier présomptif du vieillissant Tibère.

Le succès est tel qu’une suite vient rapidement combler le public : Demetrius and the Gladiators (Les Gladiateurs), tourné en 1954 par Delmer Daves, permet de retrouver l’athlétique Victor Mature dans le rôle de l’esclave Demetrius, converti au christianisme et obsédé par la voluptueuse Messaline (Susan Hayward), ainsi que le toujours féroce Caligula, repris par Jay Robinson. À l’occasion, on peut se demander ce que viennent faire des martyrs chrétiens à Rome sous le règne de Caligula : on sait que les premières persécutions attestées sont liées à l’incendie de la ville en 64, sous Néron. Qu’importe ! Pour l’imaginaire collectif, à quelques décennies près, la cruauté de l’un peut bien s’alimenter aux mêmes fantasmes que celle de l’autre. Ce n’est pas la vérité, fût-elle historique, qui compte, mais le vraisemblable dans son impact dramatique.

Cependant, à l’écran, la figure de Caligula finit par sombrer dans l’érotisme de bazar : dans le Caligula réalisé par Tinto Brass (1977), mais terminé et produit par le directeur du magazine « de charme » Penthouse, c’est Malcolm McDowell, l’inquiétant héros du célèbre Orange mécanique (Stanley Kubrick, 1971), qui campe un empereur psychopathe. La pourpre impériale se dilue dans le péplum « porno-soft » avec crimes, inceste et orgies variées, où l’on aperçoit un Peter O’Toole tristement grimaçant en Tibère.

Avec Néron, c’est la perversion immature, voire infantile, qui domine : entre caricature décalquée de Suétone et stéréotypes raciniens, le personnage est traité tantôt en mégalomane frénétique tantôt en débile ridicule. Il apparaît dans plus de soixante films, d’où émergent les performances d’Emil Jannings, vedette du Quo vadis ? tourné par Georg Jacoby, Arturio Ambrosio et Gabriellino d’Annunzio en 1924, et de Charles Laughton, extraordinaire dans ses mines d’une inquiétante perfidie (Le Signe de la croix de Cecil B. DeMille, 1932), aux côtés d’une délicieuse Claudette Colbert en Poppée tout droit sortie de son bain de lait d’ânesse. Il est à noter que la reprise du film après la guerre (1945) comportait en prologue une séquence moderne très « pédagogique » : dans un avion américain survolant Rome, deux officiers aumôniers dénoncent Néron comme l’antéchrist préfigurant la monstruosité d’Hitler et de Mussolini réunis !

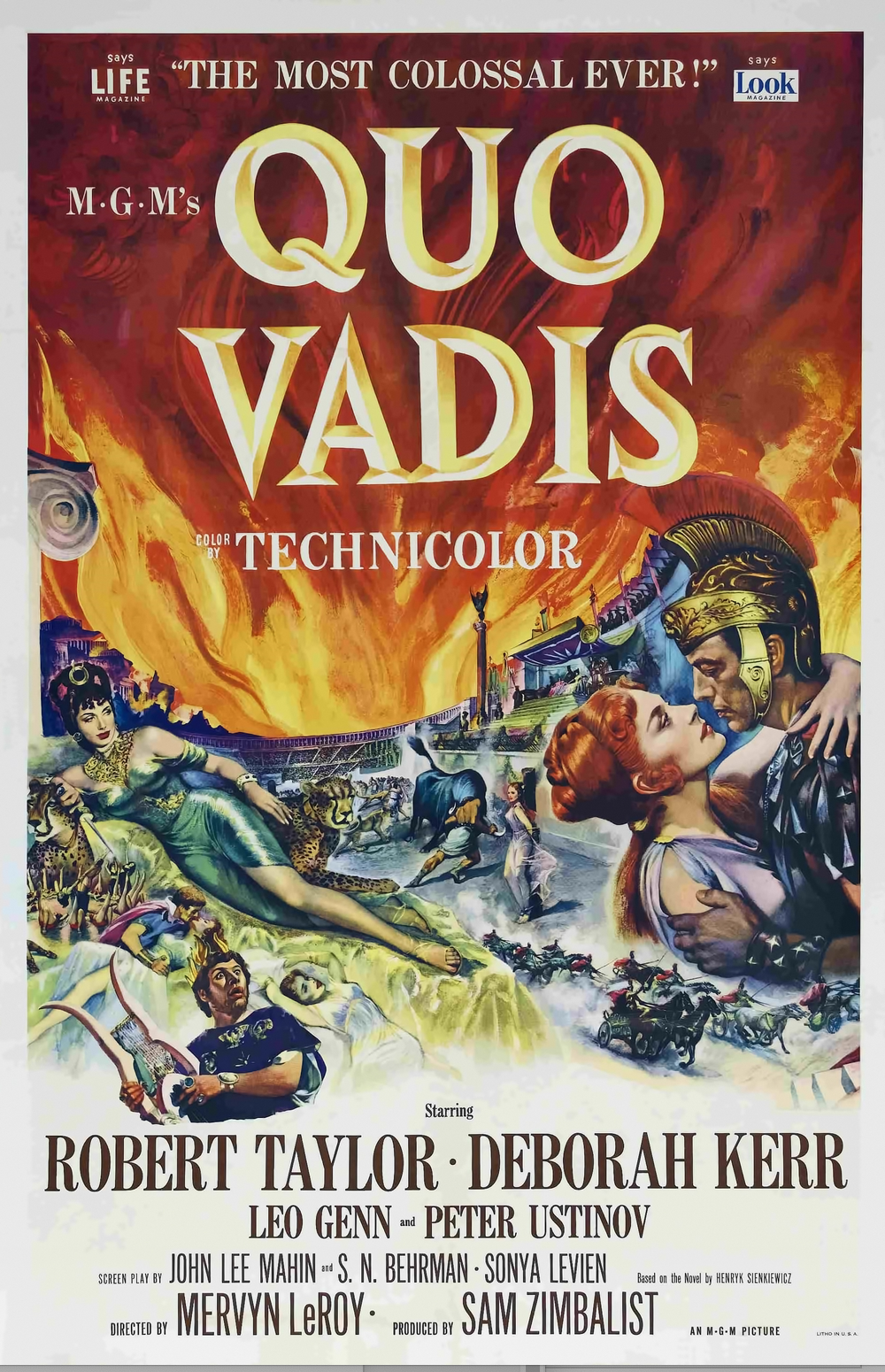

Mais pour le grand public, Néron garde les traits de Peter Ustinov dans le Quo vadis ? américain (tourné en Italie) de Mervyn LeRoy (1951). Tandis que le couple vedette roucoule (Robert Taylor et Deborah Kerr), Ustinov incarne un empereur lunatique, roulant des yeux faussement candides dans une figure empâtée et molle de rouquin, telle que nous l’ont léguée Suétone et les bustes de marbre de son temps.

Affiches américaine et japonaise du film Quo Vadis ? de Mervyn LeRoy, 1951

Cependant, la mégalomanie néronienne peut aussi virer au ridicule. Deux films italiens font ainsi de la cour impériale le cadre de parodies d’un goût douteux : Néron y apparaît comme un imbécile plus heureux que dégénéré sous les traits de Gino Cervi (O. K. Néron de Mario Soldati, 1951) puis d’Alberto Sordi (Les Week-ends de Néron de Stefano Steno, 1956). Dans cette coproduction franco-italienne au titre original révélateur (Mio figlio Nerone), le « monstre naissant » (Racine) chante comme une casserole et se démène lamentablement entre une mère abusive (Gloria Swanson, la star vieillissante de Sunset boulevard, en Agrippine), une épouse frivole (Brigitte Bardot, la starlette prometteuse, en Poppée) et un mentor envahissant (Vittorio de Sica, l’aristocrate des écrans transalpins, en Sénèque). Tout ce petit monde cherche à s'assassiner mutuellement et allègrement, dans la plus pure tradition de la comédie de boulevard, incendie de Rome à la clé, bien entendu !

Triste décadence pour l’empire romain – et pour le péplum : n’y aurait-il donc d’autre issue que le porno, plus ou moins soft (Les aventures sexuelles de Néron et Poppée d’Anthony Pass, 1981) ou la grosse farce (Up Pompeii ! de Bob Kellett, 1971) ? Heureusement vint Ridley Scott.

On sait que Gladiator (2000) lui fut inspiré par un « pompier » français : une reproduction du Pollice verso [lien vers le dossier Péplum AC] de Jean-Léon Gérôme (1874, aujourd’hui au musée de Phoenix, Arizona) qui représente un gladiateur dominant son adversaire, le regard tourné vers le public, tandis que l’empereur l’observe depuis sa loge. « C’est un magnifique tableau, un peu romantique, mais tout y est : l’architecture du cirque, sa beauté. Et c’est ce qui m’a décidé. » (Ridley Scott in Première, juin 2000).

Le film hisse Commode (Joaquin Phoenix), fils de Marc Aurèle (Richard Harris), au rang de monstre névrosé et patenté, dans ce hit-parade impérial où trônent Caligula et Néron, tandis que Russell Crowe (Maximus) campe un général déchu, devenu esclave, puis gladiateur et champion de l’arène. Si le « péplum » de Scott reprend l’essentiel des personnages et de l’intrigue du film d’Anthony Mann, La Chute de l’empire romain (1964, avec Stephen Boyd, Alec Guinness, James Mason et Sophia Loren), il ajoute la dimension proprement épique des jeux du cirque, grâce aux techniques modernes des effets spéciaux qui recréent à l’écran une fascinante Rome virtuelle : « Je veux traiter la Rome de 180 comme le New York ou le Wall Street d’aujourd’hui. Il me semble que l’aube du troisième millénaire est une période idéale pour évoquer la gloire et le déclin de la plus grande puissance militaire et politique de notre histoire. » (Ridley Scott in Studio Magazine, Juin 2000). Déclin d’un empire ? Vous avez dit romain ou américain ?

On a souvent dit de Rome qu’elle fut la civilisation du spectacle : rien de surprenant donc si elle s’est donnée elle-même en spectacle à l’écran, dès l’invention du cinéma, à travers ce qui reste son institution emblématique : les jeux de l’amphithéâtre et du cirque. En fin de compte, on le voit, un même fil conducteur – rouge sang – relie l’ensemble de ces films, mêlant avec les mêmes objectifs le phénomène de la gladiature et celui des persécutions chrétiennes. Le choc des images ne fait que renforcer le poids des mots : la mise en scène « voyeuriste » de la mort permet de dénoncer une société avide « de pain et de jeux » (le fameux panem et circenses, Juvénal, Satire X, vers 81). Le frisson à bon compte, puisque la morale est en prime.

Le cinéma sait aussi user de grosses « ficelles » narratives : le héros solitaire osant se dresser contre l’écrasante machine du pouvoir. Du « gladiateur qui défia l’empire », titre italien du film tourné par Domenico Paolella en 1965 (avec Rock Stevens en Hercule thrace et Walter Barnes en Néron), à l’accroche de l’affiche de Gladiator, « l’esclave qui défia l’Empire », en passant par la bande-annonce de La Tunique, « la foi et l’amour qui ont défié un empire », le public est invité à partager les aventures édifiantes d’un David sorti du rang pour combattre l’oppresseur Goliath.

En matière d’histoire romaine, voilà donc les normes fondatrices de notre imaginaire et les valeurs sûres, immuables, exploitées par les réalisateurs de films « à l’antique ». Une sorte de mètre-étalon pour mesurer les variations du genre. La preuve en est une séquence tournée par Ridley Scott, mais coupée au montage (elle est cependant visible dans « les chutes » proposées dans l’édition du film en DVD) : un bel exercice de style où l’on peut voir enfants apeurés et femmes éplorées (gros plan bien mélodramatique) livrés à la griffe de lions affamés dans le Colisée. En ce début de IIIe millénaire, le troisième âge d’or du péplum reste toujours marqué par ses stéréotypes…