Bibliographie

- H. WALLON, Histoire de l'esclavage dans l'Antiquité, Hachette, 1879

- Traduction de l'Iliade,

- Pierre Judet de La Combe, in Tout Homère, Albin Michel, Les Belles Lettres, 2019

- Traduction de l'Odyssée,

- Victor Bérard, in Tout Homère, Albin Michel, Les Belles Lettres, 2019

L'Iliade

Dans l'Iliade, Briséis est ainsi enlevée à son père pour devenir l'esclave d'un Achéen : elle est "la plus belle part de butin", comme le rappelle Agamemnon. Destinée à la couche du vainqueur, elle est à son service dans sa tente :

... j'emporte Briséis aux joues si belles,

Ta part d'honneur.

Homère, Iliade, I, 182 sq.

Puis Agamemnon se défend devant Achille et les Achéens d'avoir exercé ses droits à son encontre :

Je n'ai pas porté la main sur la jeune Briséis

Ni pas besoin d'elle pour le lit ni pour rien d'autre !

Elle est restée chez moi sans subir d'atteinte

Homère, Iliade, XIX, 261 sq.

L'angoisse d'Hector et d'Andromaque est aussi très révélatrice du sort qui attend les femmes de Troie si la ville est prise : perte de la liberté et travaux serviles - tissage "pour une autre", corvée de l'eau dans la maison du maître :

Peut-être alors, seras-tu tisserande à Argos sous les ordres d'une autre,

Peut-être porteras-tu l'eau de la source Messeid ou de L'Hyperéia,

Sous mille contraintes...

Homère, Iliade, VI, 440 sq.

Il est à noter cependant que les enfants qui naissaient de l'union d'un maître et de son esclave n'étaient pas considérés eux-mêmes comme esclaves. Ils étaient des hommes libres. Teucer, fils de Télamon et d'une esclave est traité par son père à l'égal des autres enfants, "élevé tout petit / et bien que bâtard" même s'il ressent cette origine comme une infériorité. En général, les fils qui héritent de leur père sont les fils issus de l’épouse légitime (Homère, Iliade, VIII, 283-284).

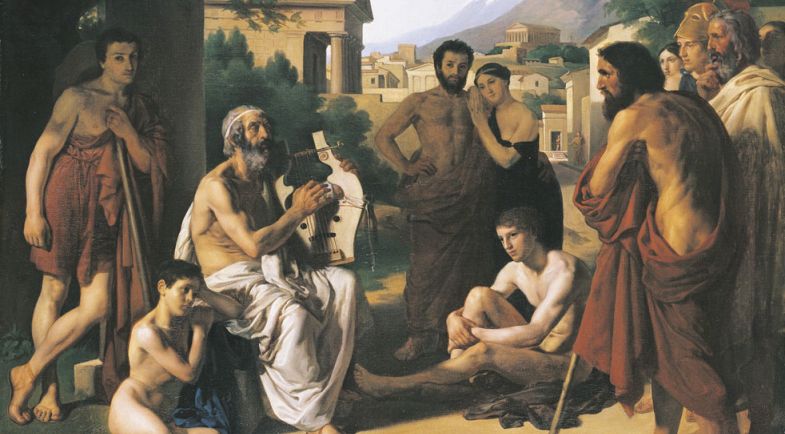

L'Odyssée

L'Odyssée nous présente deux figures remarquables d'esclaves :

- Euryclée, la fidèle nourrice qui reconnaît Ulysse à sa blessure lorsqu'elle lui baigne les pieds : "À peine à ses pieds pour lui donner le bain, la vieille reconnut le maître à sa blessure..." - Homère, Odyssée, XIX.

- le porcher Eumée (Homère, Odyssée, I, 425-444). Eumée, fils de Ctésios et de sang royal, est acheté à bon prix par Laërte ; il est ainsi éduqué « avec la fille du maître », Ctimène, soeur d'Ulysse. Et c’est lorsque Laërte, veuf, perd le pouvoir qu'Eumée est envoyé « aux champs », avec une relative liberté :

- il organise comme il l'entend son exploitation de porcs,

- il achète même (le poète le précise), sans en référer à Pénélope, ni à Laërte, un esclave (Homère, Odyssée, XV, 403).

Il y a donc bien servage, mais Eumée fait partie de la maison. La menace que profère Melanthios, le chevrier, c’est de le vendre « au loin », de le faire redevenir « esclave-marchandise », ce qu’il est à l’origine. Ulysse, au contraire, lui propose de lui donner une épouse et de l’établir près de lui... Non pas de l’affranchir, mais d'être protégé par un puissant, car c’est là une plus grande liberté. (Homère, Odyssée, XIV, 142). En effet, à l’intérieur de son oikos, Ulysse règne en maître absolu. On le voit à la manière dont il traite ses serviteurs :

- il supplicie Mélanthios qui a proféré des menaces de mort contre Télémaque et contre lui-même,

- il met à mort par pendaison les servantes infidèles.

Toutes ces personnes, dans l'oikos d'Ulysse ont donc un statut d’esclaves : leur seul garant est Ulysse et ce dernier n’a de comptes à rendre à personne pour ce qu’il fait dans sa demeure.

Rappelons cependant que dans ce monde des temps héroïques comme longtemps par la suite, chacun avait clairement conscience qu'il pouvait passer de l'état de maître à celui d'esclave. Les hasards de la guerre et des voyages en mer étaient à même de bouleverser toutes les situations.

Hécube, Andromaque, Polyxène, reines et princesses peuvent ainsi s'écrier : "Je vais mourir esclave et mon père était libre"... Euripide a largement développé ce thème particulièrement "pathétique" (Euripide, Les Troyennes, 176-306).

Dans le monde homérique :

- on devient esclave par acquisition, directe (guerre) ou indirecte (achat) ;

- l’esclave perd toute autonomie : il n’a pas le droit de se marier sans l’autorisation du maître ; il est totalement au service du maître qui peut le revendre s’il est mécontent, et manifestement la revente est considérée comme une très grave punition ;

- cependant, il peut, auprès de son maître, trouver une place comme compagnon du fils du maître ou encore "fidèle" serviteur, protégé et récompensé par son maître ;

- cette récompense finale est une forme d’autonomie (on ne saurait parler de « liberté »), assortie de la possibilité de gérer ses biens et de créer une famille : en quelque sorte l'esclave devient davantage le client de son maître que son serviteur. Cela n'interdisait pas d’avoir des devoirs envers le maître de la maison à laquelle on est attaché.