Note

1 Comme le veut la coutume dans les carnets de voyage du début du XIXe siècle, les noms de personnes ne sont pas cités pour respecter leur anonymat.

Le voyage a été dans l’ensemble extrêmement agréable et certainement de loin le plus intéressant que j’ai jamais accompli — mes dessins, me semble-t-il, non seulement sont bons, mais du plus grand intérêt, indépendamment du fait qu’ils sont de simples images. Je suis le premier artiste, au moins de nationalité anglaise, à avoir fait ce périple et cela est déjà beaucoup.

J. 20 déc. 1838

Quand David Roberts (1796-1864) trace, de son crayon à mine de plomb, ces propos dans son journal de bord, il vient d’accomplir le voyage de trois mois qui l’a conduit d’Alexandrie au temple d’Abou Simbel en Nubie, sur plus de quinze cents kilomètres. Affichant la satisfaction du travail bien fait, sûr de lui — il y a de quoi! —, il se frotte les mains comme un habile commerçant venant de conclure une bonne affaire. Certain de son originalité, il ouvre une page brillamment et savamment colorée, insurpassée de nos jours, d’une Égypte qui n’est plus.

David Roberts naît dans le quartier de Stockbridge, à Edinbourg, le 24 octobre de la même année que la découverte de la lithogravure, en 1796. Sans doute est-ce là un des éléments qui marquera définitivement son œuvre. Sa carrière, classique, commencée dans un atelier de peintre, fut avant tout, dans son ensemble, celle d’un artiste de vedutte, spécialisé dans les effets de lumière. Ses dessins, reproduits grâce au procédé de la lithographie, ont, de son vivant, été l’objet d’un considérable succès, en particulier ceux qui paraissent sous la forme de trois volumes, entre 1846 et 1849, édités à Londres chez F. G. Moon et intitulés Egypt and Nubia faits à partir des dessins et esquisses réalisés lors de son voyage sur les rives du Nil pendant l’hiver 1838-1839, et lithographiés par Louis Haghe. Il a quarante ans.

Bien avant Roberts, on a représenté les monuments qui s’élèvent le long des rives du Nil. Frédéric Louis Norden a publié, en 1755, dans son Voyage d’Égypte et de Nubie, de nombreux croquis qui, s’ils donnent de l’Égypte une vue moins complète que celle des savants de Bonaparte dans la Description de l’Égypte, présentaient déjà l’intérêt d’offrir quelques vues spécifiques des principaux monuments ; mais, effectuées de loin, elles ne sauraient prétendre à l’extraordinaire, si ce n’est de son temps quand l’information, faute de pouvoir accéder aux sites, faisait défaut. Ce n’est que peu à peu que le voyageur s’approche des monuments égyptiens, siège de l’imaginaire, et cette quête est, pour une grande part, celle du XIXè siècle. Les premières grandes expéditions, organisées sous l’égide des nations européennes, ont une vocation archéologique et scientifique ; en Occident, où la concurrence académique est rude, chacun veut être le premier à publier tel ou tel monument, faire connaître telle ou telle inscription. Et, avant Champollion, avant le retentissement de la formidable découverte de 1822, les commentaires vont bon train. Grâce au déchiffrement de l’écriture hiéroglyphique, le rapport avec le monument devient plus étroit, la familiarité d’autant plus grande que les textes, auparavant muets, parlent ; l’œil s’adapte aux proportions inhabituelles de monuments indéfinissables ou sans rapport avec l’art grec, standard de l’étude académique et parangon, dans les écoles de David et d’Ingres, de toute expression artistique. En dépit de cet apport neuf, la perception change ; il se profile une vision qui ne se veut plus uniquement tributaire du seul angle de vue archéologique. Au diable les savants et leurs lubies ; on est las d’une Égypte morne, en noir et blanc, d’une Égypte griffée par le burin d’artistes qui, s’ils sont merveilleusement habiles, livrent de ce pays une image composée de traits et de lignes tandis que ceux qui l’ont visitée savent combien sa lumière est incomparable. Même les planches aquarellées de la Description de l’Égypte, avec leur contenu hautement érudit, sont loin se s’adapter au rêve oriental qui sourd progressivement d’une société frustrée de lumière et de récits d’Orient ; et, au début du siècle, Vivant Denon, qui se rattache à l’Ancien Régime, a fait naître dans les esprits un romantisme auquel participent des eaux-fortes parfois inégales mais cependant très documentées par un séjour dans des conditions extrêmes forçant l’admiration. Disons que le dessinateur et graveur qu’est le baron Vivant Deonest à la hauteur de l’homme de plume et que l’image et le texte se porte mutuellement assistance pour retracer une épopée scientifique et historique. Il est indubitable que Denon, qui a croqué avec talent les monuments égyptiens sous les angles les plus pittoresques, a impulsé en Occident ce goût des peintres pour l’aventure qui se poursuit dans la vallée du Nil, au-delà de l’apparition des premiers callotypes. De plus, sur bien des points, par son indépendance farouche, il complète avec bonheur la couverture iconographique de la Description de l’Égypte, œuvre qui se rattache davantage à l’esprit des encyclopédistes. En dépit de leurs proportions inexactes, les dessins du baron ont le charme du “ pris sur le vif ” exécuté avec maestria, entre deux assauts ne laissant que peu de répit aux artistes et aux savants qui emboîtent le pas à la colonne conduite par le général Desaix. Pourtant, malgré la documentation qui abonde, alors que les bords du Nil ont été dessinés sous tous les angles, nul artiste n’est paradoxalement à la hauteur de l’enjeu qui se profile : livrer le portrait de l’Égypte immortelle, au moment où s’amorcent déjà les coups de boutoir qui vont faire verser ce pays calmement agricole dans l’ère industrielle, sous la férule de Méhémet ‘Alî, haute figure d’origine albanaise sachant tenir sa partition dans le concert des nations. Dans cet univers en pleine effervescence où l’approche artistique ne le cède en rien à la politique, David Roberts est l’un de ceux dont le regard a profondément marqué son époque par sa remarquable acuité qui, avant la photographie, lui permet de donner des vues dont il semblerait presque qu’elles eussent procédé d’une technique d’avant-garde. Ses dessins n’expriment nullement la volonté d’apporter une touche savante supplémentaire, une démonstration incontournable. Il préfère l’impression sublimée par le savoir-faire au froid fac-similé et à la précision photographique des lieux qu’il laisse à d’autres, une technique correspondant à la phase suivante — celle des années 1850 — de la découverte de l’Égypte, grâce aux dessinateurs-photographes à partir de l’invention qui révolutionne le regard, le pionnier de cette technique en Égypte étant Maxime Ducamp en 1849. Toucher, jeux de lumière, dans les atmosphères qu’affectionne parfois Turner, règles de composition rigoureuses en font les pierres de touche des représentations de monuments pharaoniques élevés sur les bords du Nil. Malgré des sentiments personnels parfois réservés sur la nature de certains temples, il parvient, en deux temps — le voyage aller, relativement court, où il visite et le voyage de retour, plus long, durant lequel il se met l’œuvre — à imposer sa propre vision et a magnifier tout ce qui lui tombe sous les yeux ; tout le génie de Roberts consiste à ennoblir pour le plaisir des sens, en accentuant certains effets, des sites bien connus, à cueillir les derniers rayons d’une Égypte autant paysagère et arcadienne qu’elle peut être désertique et que le voyageur ne se lasse pas de contempler, tandis que la dahabeya ou la cange glisse lentement le long des berges verdoyantes où dorment, affalés, des crocodiles. La découverte de l’Égypte par ce moyen qu’est le bateau, même s’il présente quelques inconvénients — incommodités de toutes sortes dont les moindres sont l’inconfort et la petite faune du bord —, offre ces longues plages de silence et de méditation ayant permis à maints voyageurs de faire le point sur eux-mêmes, de confier leurs impressions à leur journal ; mais c’est aussi, paradoxalement, une occasion de retrouvailles entre amis ou compagnons, de franches lippées, et de plaisirs recherchés par de jeunes gens fortunés désireux de jeter leur gourme. Roberts, pour sa part, tient de l’homme mûr, vertueux de surcroît qui ne se laisse que peu détourner de sa mission : la sérénité d’une âme pure. Dans l’œuvre aquarellée et lithographiée de D. Roberts, l’œil, tout à un émerveillement qui dure, se repaît de pittoresque, de vêtements richement colorés, de carnations teintes par le soleil ; il ère vers les lignes de fuite, vers des lointains imaginaires et détient ainsi l’univers du rêve dans un réalisme irréel. Le lecteur, feuilletant les planches des albums égyptiens, se plonge dans un voyage fictif et délicieux, confortablment installé au cœur d’une bibliothèque bien éclairée, sans prendre d’autre risque que la dégustation d’une tasse de thé. En un mot, sa plus grande gloire est d’avoir su être célèbre — à défaut d’être immédiatement populaire — et d’obtenir le plus grand succès par la diffusion de ses images, quoique ses ouvrages fussent inabordables et réservés à une élite fortunée dans sa première édition, parue entre 1842 et 1849 en trois volumes de grand format (62 x 46,5 cm), édition à laquelle succédèrent trois rééditions, en format réduit, entre 1844 et 1858, dédiées à Sa Majesté Louis-Philippe, roi des Français. Le moins que l’on puisse dire est que le commentaire accompagnant les aquarelles de Roberts lithographiées avec talent par le grand artiste belge et ami du peintre Louis Haghe, commentaire dû à la plume de William Brockedon, inventeur et peintre, détone ; il ravale l’œuvre de Roberts au rang de vues uniquement destinées à étayer des clichés biblistes et pédants sur fond archéologique emprunté à la lecture de J. G. Wilkinson alors qu’elles rendent une atmosphère nécessitant, comme tout bagage, que la seule disposition à l’émerveillement. Les aquarelles se suffisent à elles-mêmes ; elles sont avant tout faites pour être vues, non pour être décodées ni pour servir de support à des mesures de tous ordres et à des comparaisons de mauvais aloi. Les propres commentaires de David Roberts eussent amplement suffi, de son temps, à les illustrer, car l’artiste, d’une culture étendue, n’en faisait pas étalage. Il suffit de prêter l’oreille pour entendre le cri des bateliers, le clapotement des vagues du Nil sous l’étave des dahabeya, le grincement des drisses et le claquement des voiles, sentir le souffle de l’air du soir rafraîchissant l’atmosphère saturée de chaleur, l’appel matinal du muezzin du haut d’un minaret décati pour comprendre des panoramas qui se passent de mots.

Bien entendu, l’œuvre orientale de David Roberts est née sous l’influx de courants de pensée typiquement anglais dont l’archéologie britannique est l’héritière, à commencer par l’esprit bibliste anglo-saxon qui fait que l’égyptologie pionnière outre-Manche fut celle des clergymen et des révérends. Sont englobés dans un même courant l’Égypte, les Lieux-Saints et les pays tels que Palestine, Judée, Syrie. En 1836, un événement d’importance marque de son sceau la connaissance de l’Égypte et de l’Orient, c’est la parution de la somme de l’arabisant Edward William Lane (1801-1876), intitulée An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptian written in Egypt during the Years 1833-1835. Cet ouvrage représente une synthèse de tout ce qu’il convient de savoir sur les us et coutumes des Égyptiens et des Turcs, principalement pour le voyageur qui s’aventure dans ces parages où prudence doit tenir lieu de conduite en toutes circonstances. Mais les années 30 sont surtout les années de parution des travaux de Sir John Gardner Wilkinson (1797-1875) comme Topography of Thebes, and General View of Egypt, London, 1835, mais surtout The Manners and Customs of the Ancient Egyptians, London, 1837, en trois volumes, qui relance une vogue d’égyptomanie insulaire suite aux expositions organisées à Londres, à l’Egyptian Hall de Piccadilly, en 1821, par Giovanni Battista Belzoni (1771-1823). Wilkinson force l’admiration ; il est le seul qui puisse supporter la comparaison avec Champollion ; sa démarche — l’apprentissage de l’arabe et du copte — lui aurait peut-être permis d’aboutir à un résultat dans la course au déchiffrement des hiéroglyphes. D’ailleurs, bien avant Champollion, Wilkinson est le premier à entreprendre une exploration archéologique de l’Égypte tout entière où il séjourna pendant douze années. On comprend alors, dans ces conditions, dans l’effervescence régnant en Angleterre, que Roberts ne tenait pas à être en reste ; il devine l’engoument que l’Égypte, sous l’effet croissant du Voyage dans la Haute et la Haute Égypte, de la Description de l’Égypte, des travaux anglais et européens, sous la montée du désir de découverte, fera naître parmi les Anglais habitués aux brumes du Nord et découvrant, comme jadis la lumière vénitienne de Guardi et de Canaletto, celle de l’Orient.

L’une des caractéristiques du succès de David Roberts vient de ce que parmi les artistes anglais il soit un des rares à être venu en Égypte et à avoir laissé à la postérité autant de peintures et de lithographies, quoique d’autres artistes insulaires comme Frederick Catherwood (1799-1854) — qui entreprit d’illustrer les sites archéologiques d’Amérique centrale — aient réalisé un voyage similaire (1825). Personne n’a reçu en partage le talent de Roberts ni même sa patience, sa robuste santé, sa ténacité et sa puissance de travail. Sûr de lui, dans les termes d’une fierté toute britannique, le peintre, qui n’ignore rien de la réception de l’Orient en Angleterre, est pratiquement certain du succès qu’il remportera lorsqu’il rentrera ses cartons à dessin remplis de croquis et d’aquarelles minutieusement retravaillées à plusieurs reprises, au Caire et à Londres. L’examen de son œuvre orientale permet de comprendre pourquoi il ne pouvait en être autrement, car les aquarelles du peintre sont de celles que l’on ne saurait oublier en raison d’un travail sur la lumière transfigurant les monuments, où le bleu est quasi proscrit : des ciels pommelés, des arrières-plans vaporeux en accentuent les effets romantiques. On est bien loin des grandes compositions historiques et délirantes du peintre telles le Départ des Israëlites (1829) ou Aaron délivrant le message aux Sages d’Israël, où Roberts est tributaire de l’ouvrage de Vivant Denon ; ces compositions, luxueuses de détails qui en font des morceaux de réception d’Académie, sont l’opposé des aquarelles de 1838-1839.

Alors qu’il s’est laissé aller, dix années auparavant, à ces grands tableaux montrant sa virtuosité dans le rendu de l’architecture, de sa culture historique sous l’influence des grands recueils égyptologiques, Roberts, dès lors qu’il croque sur le motif, ne se mêle plus d’être ni historiographe, n’insistant que très peu sur les détails qui permettrait une autre lecture que romantique, ni archéologue ; il se contente de traduire une réalité avec sa sensibilité propre. Il est très éloigné de l’état d’esprit d’un architecte comme Hector Horeau (1801-1872), visitant l’Égypte la même année, à qui on doit des vues visionnaires où du haut des pylônes des temples, des Égyptiens assistent comme si les sanctuaires égyptiens étaient des immeubles de rapport, au spectacle grandiose d’une ville empruntant ses traits caractéristiques à l’interprétation grandiloquante des auteurs antiques et des visionnaires modernes. Roberts est fasciné par les ruines qu’il dépeint mieux que personne, et quelle classe possède son recueil de lithographies par rapport aux vues ternes qu’Hector Horeau publie dans son Panorama d’Égypte et de Nubie, en 1841. D’un côté un aquarelliste à sensibilité atmosphérique ; de l’autre l’architecte visionnaire. Seul Richard Lepsius, dans l’édition de ses Monuments d’Égypte et d’Éthiopie (Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien) parus entre 1849 et 1859, l’équivalent, pour l’Allemagne, de la Description de l’Égypte de Bonaparte, offre des vues à la fois d’une extrême précision et d’où se dégage un charme romantique. Mais l’expédition de Richard Lepsius est une expédition avant tout archéologique ; elle ne se veut pas, à l’exception du premier volume, purement artistique.

Le voyage de David Roberts pourrait tenir dans le cadre de la vue cavalière représentant l’Égypte et la Nubie d’Hector Horeau qui s’inspire d’une autre vue célèbre, celle qui orne le frontispice de l’édition impériale de la Description de l’Égypte. Quand il débarque sur le sol égyptien, rien a changé depuis 1798, lorsque le corps expéditionnaire français, commandé par Bonaparte, a débarqué non loin d’Alexandrie. A peu de chose près, l’Égypte qu’a l’occasion de découvrir le peintre écossais est celle-là même que Vivant Denon avait dessiné dans des conditions et une perspective différentes. De plus, l’Égypte offre des avantages considérables pour un voyageur qui veut la découvrir, car tous les sites — mis à part les oasis et les temples du désert de l’Est — sont accessibles par voie fluviale. Tant la Grèce continentale et insulaire est l’occasion de faire un périple, autant l’Égypte se découvre par un simple déplacement linéaire sur le fleuve saint du Nord au Sud et du Sud au Nord, en empruntant les moyens de déplacement locaux, des dahabeya spécialement affrétées, avec leur équipage, un reïs et un cuisinier, pour affronter le voyage. Mais là commence pour l’inconscient qui n’est pas averti, tout un cortège de maux auxquels il lui faut remédier avec la plus grande fermeté — voire recourir à la bastonnade — à défaut de laquelle il sera vite un objet de dérision, détroussé et grugé de mille façons, surtout s’il n’a pas pris à son service un serviteur de confiance qui se chargera d’éloigner les importuns. Apparemment, Roberts, malgré sa prudence, n’a pas réussi à franchir sans encombres les écueils que représente l’entreprise et son journal, qui évoque au jour le jour son activité, fait état d’une mutinerie et de problèmes avec le reïs de son bateau, sans compter tous les tours habituels que se jouent les membres de l’équipage. Ismaïl, le serviteur de Roberts se fait dérober, une nuit, ses vêtements et ce dernier sait qu’il devra, en définitive, compenser la perte de ce malheureux.

Quand le feuillage commence à roussir en Europe, il est temps d’entreprendre le voyage et de gagner les cieux plus cléments des côtes africaines. L’automne est, en effet, l’époque la plus propice pour se rendre au pays des pharaons en empruntant la ligne de vapeurs qui relient Marseille à Alexandrie, relâchant à Malte et dans les Cyclades. Il s’agit non seulement de la période la plus agréable pour visiter l’Égypte et la Nubie, mais c’est également celle qui permet de remonter le cours du Nil, étant donné que l’on est à l’époque des hautes eaux car, contrairement au régime des fleuves européens, les hautes eaux du Nil coïncident avec l’été et connaissent leur plein au cours de l’automne. Remontant le cours du Nil aussi rapidement que l’autorisent à la fois le vent et la bienveillance de l’équipage qui connaît toutes les astuces pour retarder la marche de la dahabeya — en clouant des planches sur le gouvernail ou en en laissant filer l’ancre de pierre —, les voyageurs peuvent ensuite calmement redescendre, se laissant porter par le courant, et faire des haltes plus longues sur les sites qui les intéressent, sans connaître le risque des hauts-fonds qui se profile dès que le Nil baisse. Le phénomène saisonnier de la crue conditionne ainsi le voyage de David Roberts.

Telles sont les conditions lorsque le peintre débarque à Alexandrie, le 24 septembre de l’année 1838.

Le jour même, Roberts se rend sur le site de la colonne de Pompée. Étrange monument commémorant sous Dioclétien la victoire remportée, en 296, contre Achille (Elpidius Achillæus), proclamé empereur à Alexandrie en 292 après J.-C., la colonne en granit rose à chapiteau corinthien se dressant, du temps de Roberts, à l’extérieur des murailles d’Alexandrie, n’a rien à voir avec le rival de César, le divin Pompée ; érigée par le préfet d’Égypte Publius, elle surmontait l’hippodrome, le temple de Sérapis (le Sérapéum et les catacombes de Kôm el-Chougafa). Roberts affiche clairement sa déception : “ je dois avouer avoir été déçu par la Colonne de Pompée. Cela ne pouvait tenir au site, puisqu’elle s’élève sur une hauteur qui la met à son plus grand avantage. Elle est en cinq parties : le piédestal, la plinthe, la base, le fût et le chapiteau. Il ne fait aucun doute qu’elle était surmontée d’une statue qui pourrait bien provenir d’un temple, chose qui me paraît probable à voir le monticule sur lequel elle s’élève. ” Il ne joue pas, à l’inverse du dessinateur Protain de la Description de l’Égypte sur un effet de perspective rapprochée mettant la ville à touche-touche de la colonne. Le monument, que les voyageurs apercevaient de la mer et qui figure sur la plupart des dessins anciens de la ville, était très prisé des visiteurs qui se faisaient hisser à son sommet à l’aide d’un cable placé par un cerf-volant afin de découvrir un panorama d’ensemble de la ville. L’agglomération s’étend au loin, après une plaine rase et marécageuse, tapie derrière des murs blanchis, d’où émergent, à gauche, la mosquée des Septante ou des Mille colonnes, et, à droite, ce qui est vraisemblablement la mosquée abusivement dite de saint Athanase, alors que le ciel au loin annonce un grain.

David Roberts visite l’ancienne citadelle de Rhâcotis, guidé par Maurice-Adolphe Linant de Bellefond (1799-1883) — il s’agit dans son journal de “ Mr. L. ”, 1, géographe et explorateur du Soudan rédacteur d’un projet du percement de l’Isthme de Suez, qui lui a été recommandé par Robert Thornburn (1784-1860), consul général d’Angleterre en Égypte. Divers monuments reconaissables attirent aussitôt son attention, tant ils sont célèbres. Depuis plusieurs siècles, les voyageurs européens ont été accueillis à Alexandrie par des éléments qui faisaient partie intégrante du paysage : l’obélisque que l’on attribuait à Cléopâtre (“ l’aiguille de Cléopâtre ”) mais qui, avec l’obélisque couché, formait la paire que Thoutmôsis III avait élevée à l’entrée du sanctuaire de Rê à Héliopolis, site ayant servi, à la fin de l’époque ptolémaïque, de carrière aux bâtisseurs d’Alexandrie. Ils furent déplacés, lors de l’agrandissement de la ville, sous la dernière Cléopâtre qui les fit ériger pour orner un débarcadère au devant du Césaréum. Le paysage a étonnamment changé depuis la visite de l’Expédition française ; ladite Tour des Romains, se trouvant à l’arrière-plan, a laissé la place à une redoute ayant essuyé des tirs d’artillerie ; un mur doté de meurtrières a remplacé les décombres d’une muraille de l’ancienne Alexandrie, également nommée “ l’enceinte des Arabes ” (A. vol. V, pl. 32). Dans son journal, Roberts exprime en quelques mots la nature des monuments dont il reproduira plus tard les traits, dans une aquarelle intitulée l’Obélisque d’Alexandrie, communément nommée Aiguille de Cléopâtre : “ Une grande partie du célèbre obélisque que l’on appelle aussi Aiguille de Cléopâtre semble enfouie dans le sol. Étant donné sa position, il n’est pas impossible qu’il se soit dressé sur un piédestal — il y en a justement un gisant non loin et de la même dimension ; je l’imagine à l’entrée du temple. ” Les deux obélisques figurent dans la plupart des perspectives restituées de l’Égypte à partir d’Alexandrie et, déjà dès le début du XVIIè siècle, sur les cartes d’Alexandrie. Au temps de l’Expédition d’Égypte, l’obélisque de Cléopâtre se profilait devant la Tour dite des Romains qui, présente en 1798, céda la place à un fort, à l’angle de l’enceinte de l’ancienne Alexandrie, destiné à garder le grand port. Le second obélisque gît à terre, dégagé par les fouilles qu’entreprirent respectivement les membres scientifiques de l’Expédition d’Égypte puis ceux de l’Expédition franco-toscane sous la direction de Champollion.

Après qu’on eut proposé de les dresser sur la place des Consuls à Alexandrie même, la possession de ces deux obélisques représentent une pomme de discorde entre la France et l’Angleterre, car Méhémet ‘Alî, Pacha d’Égypte, les proposa à la France sous le règne de Louis XVIII. Finalement, l’Aiguille de Cléopâtre, donnée à l’Angleterre en 1820, ne prendra le chemin de Londres qu’en 1875 pour n’être érigé qu’en 1878, tandis que le monolithe couché fut attribué aux États-Unis, en 1869, pour être dressé à Central Park, à New York, en 1881. Afin de maintenir le fragile équilibre diplomatique entre le pachalik d’Égypte et les nations européennes, on sait ce qu’il advint de l’obélisque droit du temple de Louqsor, chargé dans une barge spéciale — le Louxor — à destination de la France en 1834.

Roberts profite de son séjour alexandrin pour préparer, en trois jours, un voyage de trois mois, et loue les services d’un serviteur, Ismaïl. Il commande également trois mois de vivres, reçoit du consul général les indispensables lettres d’introduction auprès du Pacha d’Égypte, et s’apprête à accomplir le voyage en direction du Caire, en compagnie de deux autres personnes rencontrées dans la ville des Ptolémées : M. Vanderhorst — dans son journal “ Mr. V. ”, également nommé “ Pickwick ” d’après la ressemblance qu’il offait avec le personnage imaginé par son ami Charles Dickens —, un mystérieux “ Mr. A. ” et le Capitaine Nelley, appartenant au 99e régiment, le East Middlesex, chargé du rôle d’interprète. Le fameux Pickwick, qui tient à voyager confortablement, prend également à son service un Maltais, et un cuisinier italien. La cange de Vanderhorst, un ancien planteur de canne à sucre, est fréquemment représentée par Roberts sur ses dessins et croquis au cours du voyage. Le lendemain, dès potron-jacquet, en compagnie de Linant bey, il parcourt la ville ancienne où il a l’occasion de visiter le portique à côté de la mosquée dite de saint Athanase puis, le 26 septembre, il se rend aux Bains de Cléopâtre et aux catacombes d’Anfouchi. Le 27 septembre, l’expédition est fin prête et les trois embarcations quittent Alexandrie à six heures du matin.

Le 28 septembre, Roberts et ses compagnons parviennent à la jonction du canal Mahmoudieh et du Nil. Pour le peintre, la rencontre avec le Nil est un choc : “ Le courant était très fort et les eaux aussi épaissies qu’il est possible… Le Nil coule ici très rapidement ; ses eaux sont brunes et épaisses. Il est à deux pieds au-dessous de son niveau normal. ”. Il cède au romantisme oriental, examine la nature luxuriante des lieux somptueusement cultivés. Puis les voyageurs visitent, sur le chemin, les ruines de l’ancienne Saïs. Dans le Delta, il est assailli par toutes les plaies d’Égypte réunies, comme il l’exprime dans son journal, le 29 septembre. Bien que la condition du voyageur se fût considérablement améliorée par rapport aux voyages du siècle précédent, Roberts, pendant son excursion, n’échappe pas aux moustiques dont il se protège par une moustiquaire et des gants qu’il s’est confectionnés lui-même, quand il n’est pas réveillé, la nuit venue, par les rats. Lentement les trois dahabeya gagnent l’apex du Delta, où s’étendent des sites prestigieux : Memphis et Héliopolis…

Vu en direction de l’Est, l’obélisque d’Héliopolis, dressé sous le règne de Sésostris Ier, est le seul monument émergeant des mornes sables de l’antique Iounou à peine animés par trois palmiers, et où s’élevait les temples dont le clergé avait, par ses connaissances et sa haute tradition religieuse, régné sur les cultes égyptiens. On a bien du mal à reconnaître dans ce lieu dépourvu d’attrait, dont l’animation se concentre sur deux groupes de janissaires bigarrés, armés de lances, l’On de la Bible, réputée pour ses penseurs et ses sages ayant attiré les philosophes de Grèce et d’Asie mineure. Hérodote puis Platon vinrent y parfaire leurs connaissances à l’ombre de ces ruines prestigieuses, lorsque l’Égypte, encore indépendante, régnait sur l’Orient. C’est en ces lieux que s’institua la synthèse entre la culture grecque et la culture égyptienne sous l’égide de Ptolémée Ier, lorsque Manéthon de Sebennytos, grand-prêtre de Rê à Héliopolis, sage gagné à la philosophie grecque, créa le culte de Sérapis. Aujourd’hui isolé et privé de son jumeau, ce monolithe ornait vraisemblablement l’entrée du temple. Au loin s’étendent les trois pyramides de Gîza qui offrent à l’imagination une chance de fuir en direction d’un autre univers. Gageons qu’en des temps anciens, la sainte Famille, immortalisée par le tableau de Luc Olivier Merson, amenée par les massacres d’Hérode à se réfugier en Égypte, passa près de ce monument comme le veut la tradition plaçant non loin de là, dans le village de Matarieh, l’arbre de la Vierge.

Le 30 septembre, ayant changé de barque deux jours plus tôt, il arrive en vue des pyramides. Après que l’équipage eut amarré l’embarcation et enfoncé le pieu dans un épais dépôt d’alluvion, il a l’occasion de voir le site dont il ne peindra l’aquarelle des pyramides de Gîza détachées de la chaîne libyque qu’au retour, dans le courant du mois de janvier 1839. La composition est centrée sur les pyramides, équilibrées par la masse d’une famille traditionnelle assise auprès du Nil. Dans les vapeurs, les tombeaux majestueux des rois de l’Ancien Empire dominent dans un effet de perspective rapprochée. Il s’agit, d’avant en arrière, et de droite à gauche, des pyramides de Khéops, de Khéphren et de Mykérinus, souverains de la IVe dynastie. Les monuments plus petits, visibles devant la pyramide de Khéops et derrière celle de Mykérinus sont les pyramides dites des reines. Là plusieurs personnages dont l’un porte la couleur du Prophète, installés auprès d’un escalier, tournent le dos à la rive ouest affectant l’aspect d’un désert. Seul le village devant lequel se détachent quelques voiles dans un bouquet de palmiers rappellent la vie : “ Aussi loin que porte la vue, d’un côté comme de l’autre, le pays apparaît richement cultivé et saupoudré de nombreux villages entourés de palmiers, lesquels, se combinant avec les minarets des mosquées, forment le plus pittoresque des tableaux. Les mosquées sont blanches tandis que les habitations, qui sont de simples cahutes faites de boue du Nil, ne se distingueraient pas de la terre qui les entoure si leur forme carrée ne les trahissait. ”

Tempête de sable arrivant sur le sphinx au coucher du soleil à Gîza, © Wikimedia Commons

La vue des pyramides, le 30 septembre avant de débarquer à Boulaq, cause à Roberts une surprise d’autant plus vive et contrastée qu’arrivé dans la capitale égyptienne, il pénètre dans un espace de quartiers (harah) aux activités spécialisées, de rues étroites et populeuses, surmontées de moucharabieh et abritées du soleil, et dont il émane les senteurs si spécifiques de l’Orient. Arrivé à destination, empruntant une route sur une élévation de terre — nous sommes en pleine inondation — menant du port de Boulaq au Caire, Roberts et ses compagnons se frayent un chemin pour trouver “ le seul hôtel anglais ” de la ville : le Hill’s qui, selon les guides de l’époque, est loin de jouir d’une bonne réputation, une partie des voyageurs étant obligée de coucher à même le sol de la salle à manger exposée aux courants d’air que laissent passer les fenêtres cassées. Avant que ne s’élève le Shepheard au Caire, qui révolutionne les conditions du voyage en Égypte, la vie y est une véritable aventure dont plus d’un Européen aura à souffrir.

Roberts séjourne une semaine au Caire, entre le 30 septembre et le 6 octobre ; il rend ses devoirs au Consul d’Angleterre, visite la ville et ses mosquées, ayant pris soin au préalable de louer les services d’un janissaire. En même temps, il contracte, le 2 octobre, un accord avec le capitaine du bateau jusqu’à la deuxième cataracte pour la somme de quinze livres, et le 3 octobre effectue l’excursion aux pyramides. Il reviendra en janvier de l’année suivante pour prendre la majorité des dessins du site qui parlent le plus à l’imagination : le plateau de Gîza. Le site, vierge, est encore tel que l’ont connu des générations de voyageurs occidentaux au cours des siècles passés. Sur la plupart des aquarelles, des janissaires, marqués par des taches rouges et quelques piques dressées dans le ciel rappellent que l’excursion à Gîza n’était pas, naguère, sans danger, les voyageurs étant contraints de faire le trajet dans la journée pour revenir avant la fermeture des portes de la ville du Caire, une pratique encore en usage en 1838. Et nul n’aurait pris le risque de s’aventurer sur le site, le soir venu, parmi les djinns qui passaient pour peupler les lieux où émergeaient les vestiges de monuments antiques, riches d’un formidable passé.

Il est difficile de trouver chez David Roberts composition plus sophistiquée et, peut-être, plus dépravée que l’approche du simoun. Désert de Gîza . Le simoun ou vent chaud, équivalent du sirocco du Maghreb, se lève au coucher du soleil et surprend une caravane, tandis que l’instant est renforcé par la présence dramatique du sphinx surmonté, à droite, par la silhouette de la Grande Pyramide, reconnaissable à son bout tronqué. Les bédouins, montés sur leurs chameaux, et venant à bride abattue s’abriter du phénomène qui menace. Déjà le vent souffle et, sur une ligne qui part du premier plan vers le second plan à droite, on ressent les premiers effets dévastateurs de ce fléau. Plusieurs hommes tentent de retenir une toile de tente qui risque de s’envoler au moment où ils s’apprêtaient à l’installer, tandis que les autres nomades font baraquer leurs chameaux, encore bâtés et à l’abri desquels les hommes se couchent afin de trouver une protection. Les pyramides que l’on perçoit dans le lointain, pourtant noyé dans la lumière rougeoyante de l’énorme soleil, sont soit celles de Dahchour soit celles des reines, quoique par une astuce de composition destinée à accroître la portée de la scénographie, le sphinx se trouve placé au nord de la Grande Pyramide, alors qu’il se dresse entre celle-ci et celle de Khéphren, à laquelle il est associé.

L’image de David Roberts, réalisée lors de son retour au Caire, vient ici renforcer le sens des différentes descriptions des Européens pour qui le simoun, “ le poison ou venin ”, représente un terrible fléau pour les voyageurs dans le désert qui peut se terminer de façon tragique. Nulle plume n’a mieux décrit le phénomène que Vivant Denon :

Au soir, je me sentis envahi comme anéanti par une chaleur étouffante ; la fluctuation de l’air paraissait suspendue. Au moment ou j’allais me baigner pour remédier à cette situation pénible, je fus frappé à mon arrivée sur les bords du Nil du spectacle d’une nature nouvelle : c’était une lumière et des couleurs que je n’avais jamais encore vues : le soleil, sans être caché, avait perdu ses rayons, plus terne que la lune, il ne connaît qu’un jour blanc et sans ombre. L’eau ne réfléchissait plus ses rayons et paraissait troublée ; tout avait changé d’aspect ; c’était la plage qui était lumineuse ; l’air était terne et semblait opaque : un horizon jaune faisait paraître les pierres d’un bleu décoloré, des bandes d’oiseaux volaient sur le rivage ; les animaux effrayés erraient dans la campagne et les habitants qui suivaient en criant ne pouvaient les rassembler. Le vent qui avait élevé cette masse immense, et qui la faisait avancer n’était pas encore arrivé jusqu’à nous. Nous crûmes qu’en nous mettant dans l’eau, qui était calme alors ce serait un moyen de prévenir les effets de cette masse de poussière qui nous arrivait du sud-ouest ; mais à peine fûmes-nous entrés dans le fleuve qu’il se gonfla tout à coup comme s’il eût voulu sortir de son lit, les ondes passaient sur nos têtes, le fond était remué sous nos pieds ; nos habits fuyaient sur le rivage qui semblait être emporté par le tourbillon qui nous avait atteint ; nous fûmes obligés de sortir de l’eau ; ainsi nos corps mouillés et fouettés par la poussière furent enduits d’une boue rose qui ne nous permit plus de mettre nos vêtements ; éclairés un moment par une lueur roussâtre et sombre, les yeux déchirés, le nez obstrué, notre gorge ne pouvait suffire à humecter ce que la respiration nous faisait absorber de la poussière ; c’est dans ces moments que nous sentîmes vivement quel devait être le malheur de ceux qui sont surpris dans le désert par un pareil phénomène. ” (Vivant Denon, Voyage dans la Basse et dans la Haute Égypte, p. 49-50).

De cette aquarelle, Roberts tirera une huile en 1850, intitulée A Recollection of the Desert on the Approach of the Simoun, qu’il offrit à Charles Dickens, “ Comme une marque de respect et d’admiration pour son talent et son travail, de la part de son ami et admirateur. David Roberts, Janv. 1850 ”.

Sphinx de GÎza et pyramides © Wikimedia Commons

L’énigmatique sphinx de Gîza, dénommé par les Arabes Abou el-Hôl “ le Père de la Terreur ”, dans la scène précédente, semblait arbitrer le conflit entre l’homme et la nature. Immergé dans les sables de Gîza, ce protecteur de la nécropole a frappé l’imagination de tous ceux qui, pendant des siècles, sont venus, accompagnés de janissaires, chercher des objets de curiosité et qui ont gravi les assises de pierre de la Grande Pyramide, afin d’inscrire, depuis l’an 1355 de notre ère, leurs noms au sommet, endroit que les anciens voyageurs nommaient “ la Taverne ”. C’est d’ailleurs l’escalade du plus haut monument de Gîza qui permet de rendre compte au mieux de ce site incomparable. Et Roberts lui-même est cet avis : “ Ce n’est que lorsque j’ai entrepris l’ascension de la Grande Pyramide, ce qui est une épreuve redoutable, que j’ai réellement été frappé par l’énormité de ses dimensions. Le sphinx me plaît encore davantage que les pyramides ” (J. 3 oct.). Les traits défigurés du sphinx qui, jadis, évoquaient ceux de Khéphren, firent l’objet de nombreux portraits qui prêtent aujourd’hui à sourire : le temps n’est pas encore aux descriptions fidèles, ni aux dessins précis. Cette aquarelle est complétée par une autre où les deux masses de pierre formées par les pyramides de Khéops à droite et Khéphren constituent l’une des vues des pyramides les plus curieuses de David Roberts, car prise sous un angle inhabituel, à partir d’un promontoire détaché au sud de la chaîne libyque. Quelques mastabas, à gauche, ont été taillés à même le roc libyque, tandis que le sphinx, auprès duquel s’est arrêté un groupe, redresse fièrement la tête. Là, d’autres voyageurs, que l’on distingue par quelques petits points de couleur, ont gagné le sommet de la Grande Pyramide. Les pierres arrachées au parement de la pyramide de Khéops, à droite, ont servi à la construction de nombreux monuments du Caire tandis que subsiste encore, accroché au sommet du monument de Khéphren, un fragment de la couverture de calcaire de Toura qui donnait jadis aux pyramides de Gîza l’image d’un blanc éclatant.

Défiguré à l’époque mamelouque à la suite d’exercices de tir au canon, on ignore encore, avant le dégagement incomplet du sphinx entrepris par Auguste Mariette une vingtaine d’années plus tard, l’existence du sanctuaire entre les deux pattes avant et la stèle dite du Songe dressée là, à la XVIIIe dynastie, par Thoutmôsis II et relatant le rêve dans lequel le dieu promettait le trône d’Égypte au jeune prince ayant trouvé abri une nuit au cours d’une partie de chasse, en l’échange de son désensablement. L’effet du sphinx renforce l’espace grandiose qui est celui du site de Gîza aux monuments écrasants et accréditant si fortement, par leur masse indestructible, les récits des voyageurs antiques et modernes. Le groupe d’hommes, installé sur des tapis tandis que des ânes attendent patiemment le retour du voyageur qui s’en doit retourner vers le Caire, établit une ligne de lecture de la scène vers la gauche.

Le séjour au Caire de Roberts et de ses compagnons s’achève le 6 octobre, après avoir visité les tombes des califes et d’autres mosquées du Caire, les 5 et 6 octobre. La nuit du 6 au 7, la navigation ayant été empêchée la veille par un vent contraire, n’est pas des plus réjouissante : Roberts est dévoré par les moustiques et les fourmis. Qu’à cela ne tienne, il reprend l’observation le lendemain matin, le vent étant tombé et l’équipage obligé de progresser à la rame. La section d’un Nil bas, prise en amont des pyramides de Dahchour présente l’activité sur le fleuve. L’élément principal est la cange, aux vergues posées, et manœuvrée à l’aide du seul gouvernail. Toutefois Roberts montre, par ce détail, qu’il a composé cette scène à travers des éléments saisis isolément, car il est impossible, ainsi, de naviguer à contre-courant. A l’arrière-plan, on distingue le champ des pyramides de Dahchour — les deux monuments de Snéfrou, dont la pyramide dite rhomboïdale —, puis, dans le lointain, celles de Saqqâra-Sud. Cette scène permet de mieux appréhender non seulement le système des élévateurs d’eau, à droite, mais aussi l’aspect d’un Nil qui n’est plus. Roberts lève surtout un pan du voile couvrant un trafic sordide, celui des esclaves. Sur les bancs de l’embarcation, où l’on économise la place, de jeunes esclaves soudanaises dont certaines dissimulent leur nudité sous un drapé blanc, s’entassent sans possibilité de repos. La scène apparaîtrait presqu’anodine si le peintre n’avait pris soin, dans son journal, de consigner cette rencontre : “ c’était un bateau d’esclaves de petites dimensions pour cet usage, transportant à son bord des femmes esclaves en provenance de Kordofan, et appartenant à un fieffé coquin : un Grec qui eut l’effronterie de me dire qu’il était chrétien. Mais, si ce n’est que ces femmes étaient privées de leurs proches — malheur suffisamment pénible en soi —, cette traite des esclaves ne semblait s’accompagner d’aucunes des horreurs qui président à cet odieux commerce au départ de la côte d’Afrique occidentale… La traite devait être assez lucrative car onze de ces pauvres filles vendues sur le marché suffisaient à rentabiliser le voyage… Seul un léger linge crasseux les couvrait. Comme le soir tombait, elles le serrèrent plus étroitement sur elles et se blottirent les unes contre les autres. ”

Le 11 octobre, après avoir assisté, l’avant-veille, au marché coloré de Béni Souef, et mis à la voile au milieu de la nuit, Roberts s’installe en vue des tombeaux de Béni Hassan qui fourmillaient de détails empruntés à la vie quotidienne du Moyen Empire : “ Les collines ou les rochers contenant les grottes sont la continuation de la longue chaîne de hauteurs qui court sur la rive orientale depuis le Caire… Devant et taillée dans la pierre, on voit une sorte de façade ou de portique soutenu par deux colonnes octogonales à plinthe dorique avec au-dessus l’indication devant dépasser, bien qu’elle ne soit pas partout toujours aussi distincte. S’il est vrai que les peintures à l’intérieur de ces chambres datent de neuf siècles avant l’ère chrétienne, comment douter que le style dorique grec vienne d’ici ? ”. Bien entendu, Roberts est loin du compte, car il faut ajouter à sa datation présumée un millénaire de plus, mais l’idée que l’ordre dorique fût originaire de Béni Hassan avait déjà frôlé plus d’un esprit, à commencer par celui de Champollion qui a immédiatement fait valoir la ressemblance des cannelures des colonnes avec celles des supports des temples grecs.

Transposition de l’entrée et du hall d’une maison du Moyen Empire, cette tombe, sur la rive droite du Nil, non loin de Minieh en Moyenne-Égypte, appartient à un gouverneur nommé Amenemhat, contemporain de Sésostris Ier. Les peintures de ces caveaux ont attiré l’attention des savants de la Description de l’Égypte qui en ont reproduit quelques scènes. Mais c’est surtout Champollion qui, au début du mois de novembre 1828, donne leurs lettres de noblesse à ces tombes. Au départ, l’espoir est mince pour Champollion de découvrir là quelque chose d’intéressant, dans la mesure où Jomard n’a offert de l’intérieur de ces tombes qu’un humble aperçu. Mais un coup d’éponge bien placé, avivant les couleurs des scènes, rend bientôt vie à des tranches de l’activité quotidienne exceptionnelles par leur originalité et leur composition.

L’aquarelle de David Roberts allie ici une image originale de la civilisation égyptienne à une scène de la vie quotidienne : celle d’un troupeau de chèvres pâturant un maigre herbage. Mais ces personnages et ces animaux ne sont là que pour renforcer le contraste d’avec ce monument qui émerge, comme par magie, de la falaise de Béni Hassan dont les tombes abritent, à l’époque du peintre, des familles de bédouins. On sourira à l’idée que du temps des princes du nome de l’Oryx, le portrait de ces nomades du désert de l’Est avait été tracé avec talent, en particulier dans la tombe de Khnoumhotep. Il aura fallu plusieurs millénaires pour que les habitants du désert prennent possession de l’endroit que l’art leur avait réservé d’emblée.

Roberts séjourne avec ses compagnons à Assiout du 13 au 18 octobre, mais l’agglomération, malgré son statut de capitale de Haute-Égypte, ne possède presque plus rien de son glorieux passé pharaonique : “ Quelques monticules de détritus à l’extérieur de la ville et un certain nombre de sépulcres éventrés sont tout ce qui reste de l’ancienne ville… En y entrant, la première chose qui frappe est la grande mosquée et son minaret élevé ; j’en ai fait un dessin ”. La ville est dominée, à gauche par la haute falaise où s’ouvrent les tombes des nomarques célèbres du Moyen Empire, dont celle d’Hâpydjéfaï Ier, représentée par les dessinateurs de la Description de l’Égypte. Mais déjà le pillage a fait son œuvre et il ne reste plus, dans les tombes de la Lycopolis des Grecs, que des fragments de momies et de bandelettes révélant un trafic fructueux d’antiquités.

A l’époque de Méhémet ‘Alî, au moment ou David Roberts la visite, Assiout est encore traditionnellement le lieu d’arrivée de la caravane qui vient tous les ans ou tous les deux ans, du Sennar et du Kordofan, apportant des produits africains — l’ivoire, les plumes d’autruche, la gomme, la casse et le sené — et des chameaux, que les caravaniers échangent contre des miroirs de Venise, de l’ambre de la Baltique, de l’outillage et de l’armement. Empruntant le Darb el-‘Arbaïn, “ la Route des Quarante (Jours) ”, les caravanes se regroupaient à El-Facher et à El-Obeid puis transitaient par les pistes jalonnées par les puits ; parvenues dans l’oasis de Kharga, à la latitude de Louqsor, le kachef local calculait les droits, puis elles obliquaient vers le nord-est pour gagner Assiout où hommes et bêtes parvenaient dans un état d’épuisement décrit par les voyageurs européens. Les observateurs rappelaient que cette caravane, à laquelle se joignaient parfois celles du Niger et du lac Tchad, comprenait des milliers d’hommes et environ quinze mille chameaux, avant que n’éclatât la révolte qui aboutit à la mort tragique d’Ibrahim Pacha, fils de Méhémet ‘Alî.

Ce commerce finit par décliner au moment où l’administration égyptienne, par mesure de rétorsion sur les pays qui ne voulaient pas se plier à sa loi, préleva des taxes de plus en plus lourdes sur les marchandises échangées, et au moment de la conquête du Soudan. Méhémet ‘Alî, par administration interposée, met un terme à ce trafic faisant d’Assiout un lieu particulièrement animé et qui, dans la seconde partie du XIXe siècle, entra progressivement en léthargie.

Au loin la grande mosquée d’Assiout et les bâtiments de la ville. Au premier plan s’élève le minaret d’une mosquée ruinée, de l’autre côté du fleuve, tandis qu’un groupe de trois hommes montés sur chameaux, mené par la bride par un homme à pied, s’éloigne.

L’arrivée à Assiout, lors du voyage de retour de David Roberts, après de multiples incidents, des problèmes avec son reïs et un début de mutinerie de l’équipage, est l’occasion, pour le peintre, de s’apercevoir qu’il a perdu le carnet de croquis exécutés en Nubie. Impossible de revenir sur ses pas quand il arrive, le 13 décembre. Par chance, il peut envoyer deux serviteurs, grâce à un bateau qui remonte vers le nord, vers Guerzeh où ceux-ci découvrent le carnet égaré.

Roberts débarque à Dendara le 19 octobre. Le peintre ne pouvait qu’être séduit par le temple dont l’aspect est connu depuis le début du XVIIIe siècle grâce au voyageur Paul Lucas qui en livra, le premier, une perspective. L’impression sur Roberts est forte : “ En y pénétrant, je fus frappé d’émerveillement — tout d’abord par le superbe état de conservation dans lequel je trouvais chaque partie, mis à part celles qui avaient été volontairement défigurées, ce qui était le cas pour presque tout ce qui se trouvait à portée de main ; et ensuite par le prodigieux travail dont les sculptures avaient fait l’objet ; tout était littéralement couvert de hiéroglyphes, de haut en bas et d’une extrémité du plafond à l’autre, à l’intérieur comme à l’extérieur et jusque dans l’étroit escalier où la lumière du jour ne peut pénétrer, des statues s’élevant à quinze pieds de haut jusqu’à celles si minuscules qu’il faudrait une loupe pour les examiner. Un travail qui s’était certainement prolongé sur des générations. ” (J. 19 oct.)

L’avis de Roberts sur l’art ptolémaïque n’est aucunement empreint des clichés ordinaires sur l’expression plastique tardive ; allant à contre-courant de l’opinion, c’est celui d’un homme sans préjugés. Frappé par la beauté du lieu, il reviendra trois jours en décembre, seul, et rendra la porte Est menant en direction du sanctuaire d’Ihy, à l’ombre de laquelle se tiennent quelques personnages, ainsi que la petite structure du toit — le temple d’Isis sur le toit du grand temple de Dendara — qui, jadis, servait à exposer la statue d’Hathor aux rayons du soleil levant et que le peintre compare “ au lit de Pharaon ” de Philæ, qui n’est autre que le kiosque de Trajan. On connaît également de lui le mammisi d’Auguste alors considéré comme Typhonium, et émergeant d’un monticule. Comme l’indique très clairement le peintre, à gauche de la reproduction de la façade du temple, l’aquarelle a été réalisée le 7 décembre 1838. Les abords de l’immense pronaos, aux colonnes hathoriques, du temple de Dendara, l’antique Tentyris, ont déjà bien changé depuis le temps de l’Expédition d’Égypte lorsque les savants de Bonaparte y bivouaquèrent et en firent dégager l’entrée afin d’en prendre les mesures et de copier les bas-reliefs des parties basses de la façade, sans doute aidés par les récolteur de sébakh, riche matière azotée prélevée sur les sites antiques. L’époque de Méhémet ‘Alî marque le début d’un redéploiement de l’agriculture, de sorte que la plupart des kôms antiques, formés de matériaux accumulés par des générations, disparaissent progressivement sous les houes maniées par ces paysans à la recherche de la précieuse matière. Grâce à l’institution de corvée, système médiéval, Mariette parvient à déblayer totalement ce temple, un des sanctuaires les mieux conservés de toute l’Égypte. Revêtues de couleurs somptueuses, les trente-deux têtes de la force divine locale, Hathor assimilée à l’Aphrodite des Grecs, sommant les colonnes du pronaos, soutiennent le plafond décoré de scènes astronomiques. Ce bâtiment tiendra en haleine Champollion et ses compagnons qui, armés jusqu’aux dents, s’y rendent de nuit, au clair de lune :

Les temples nous apparurent enfin. Je n’essaierai pas de décrire l’impression que nous fit le grand propylon et surtout le portique du grand temple. On peut bien le mesurer, mais en donner une idée, c’est impossible. C’est la grâce et la majesté réunies au plus haut degré. Nous y restâmes deux heures en extase, courant les salles avec notre pauvre falot, et cherchant à lire les inscriptions extérieures au clair de la lune. Nous ne rentrâmes au mâash qu’à trois heures du matin pour retourner aux temples à sept heures. C’est là que nous passâmes toute la journée du 17. (Champollion, à Champollion-Figeac, à Thèbes, le 24 novembre 1828).

Roberts, attentif au détail, n’a pas manqué de reproduire les traces de la dédicace en grec du monument, sur le rebord de la corniche du pronaos. Il ne cherche pas non plus à enjoliver la réalité, à l’inverse des dessinateurs de l’Expédition d’Égypte, mais il a tout de même pris soin, aidé au voyage aller par le capitaine Nelley, de faire un relevé du plan du sanctuaire. Les faces de la déesse de l’amour, de la musique et de la danse ont été saccagées par les premiers chrétiens voyant dans le lieu abritant cette force divine un des endroits où la religion traditionnelle avait le plus d’emprise. Force céleste, Hathor-Aphrodite protégeait les naissances, et les mariages étaient placés sous son égide, garantie de fertilité. Si l’impression générale, forte, est admirablement rendue, les détails semblent ne revêtir, dans l’œuvre de l’artiste, que peu d’importance. Pourtant, l’impression que produisit le temple sur David Roberts fut si forte qu’il ne s’éloigna avec peine, “ comme le soleil couchant dorait les éminences de la chaîne libyque et jetait de larges ombres sur le temple même à travers la plaine… ”.

Dans le passage axial du pronaos de Dendara dégagé jusqu’à l’antique pavement, se pressent plusieurs personnages armés de javelots (ou djerid), et habillés à la mode turque ou vêtus à la façon de janissaires, et destinés à maquer les proportions majestueuses du sanctuaire. Aucun d’entre eux ne prête attention au monument même dont la reproduction de la partie haute paraît inachevée. Ici, plus qu’ailleurs, Roberts dessine avec soin des Orientaux sous le regard desquels les colonnes restent muettes. Au-dessus de cette animation du monde, les raides silhouettes des parois répètent le rituel à l’infini : tableaux d’offrande représentant Pharaon devant les forces divines du sanctuaire, Hathor, Ihy ou Harsomtous, “ fils ” d’Hathor de Dendara et d’Horus d’Edfou. Plus que dans la plupart de ses dessins, l’aquarelliste qu’est Roberts tente de rendre la prolixité des artistes chargés de réaliser le décor du temple. De plus, l’animation du groupe au sein duquel on distingue des Albanais reconnaissables à leur costume traditionnel, contraste étrangement avec le hiératisme des figures, offrant ainsi une sorte de contrepoint à l’alignement, à l’ordonnance et à la symétrie d’un monde virtuel composé de règles et de mesures.

Le premier regard de Roberts sur l’antique Thèbes aurait dû se porter sur les ruines de Médamoud et son portique remontant au règne de Ptolémée VIII se détachant sur un fond pâle de chaîne arabique, mais qu’il découvrira qu’au retour. Personne ne saurait reconnaître le site actuel dans un paysage nu et désolé avec, comme toile de fond, la chaîne arabique. Parvenant, le 21 octobre, à Karnak, Roberts ne manque pas d’être lyrique : “ Grâce à Dieu, voici que nous approchons de cette ville si célèbre. L’armée française y a marqué un temps de silence avant d’exploser en un cri unanime en contemplant ce champ de ruines. ” A la vue du prestigieux sanctuaire, il pense à ses lectures, et principalement aux pages laissées par Vivant Denon qu’il a vraisemblablement sous les yeux au cours du voyage :

… cette cité reléguée que notre imagination n’entrevoit plus qu’à travers l’obscurité des temps, était encore un fantôme si gigantesque pour notre imagination, que l’armée, à l’aspect de ses ruines éparses, s’arrêta d’elle-même, et, par un mouvement spontané, battit des mains, comme si l’occupation des restes de cette capitale eût été le but de ses glorieux travaux, eût complété la conquête de l’Égypte. (Voyage dans la Basse et la Haute Égypte, p. 117).

Mais la joie de la découverte du site est de courte durée ; lui et son groupe sont aussitôt assaillis : “ Déjà plusieurs guides entourent nos embarcations en brandissant des rouleaux de papier… qui se révèlent des recommandations de leurs précédents employeurs. La manière dont ils s’imposent à vous est d’un embarras affligeant, et le bruit et l’agitation qu’ils créent sont loin d’être compensés par le peu de choses qu’ils peuvent faire comme guides. ” Mais rapidement, l’ordre quotidien et l’observation reprennent le dessus. La journée du 21 est une journée faste tant la lumière est belle. Il reviendra plus tard, pour prolonger cet instant et brosser, à petites touches, des œuvres immortalisant Thèbes et sa région. Dans Ruines de Karnak, illuminé par le soleil levant, le temple, qui s’élève au cœur de la Thèbes-aux-cent-Portes des auteurs classiques, présente un aspect magique nimbé d’une lumière dorée qui n’appartient qu’au peintre. L’endroit de prédilection pour représenter l’axe est-ouest du grand temple d’Amon-Rê, seigneur de la création, est sans aucun doute le toit du temple de Khonsou, au-dessus de la cour qui précède la salle des offrande du sanctuaire. C’est là, sur cette terrasse, qu’autrefois les pèlerins laissaient une trace de leur passage qui revêtait l’aspect de deux plantes de pieds sculptées dans les dalles, accompagnées d’une courte inscription témoignant de leur ferveur envers Khonsou. Pour une fois David Roberts paraît conquis par ces ruines gigantesques qu’il reproduit avec fidélité et dont il s’empresse de noter le jeu des contrastes des masses éclairées et de celles qui restent encore dans l’ombre. Il recourt pour cela à un procédé artificiel à la Claude Lorrain, et montre le lever de soleil au nord-est de Karnak ce qui, dans la réalité, est impossible. On se plait à sourire quand on sait que le temple de Khonsou était encore, au temps où Richard Pococke le visita, un siècle plus tôt, l’endroit où un cheikh local avait logé son harem.

Le grand temple se déploie depuis le premier pylône à gauche jusqu’à la porte est, et l’artiste ponctue cette longue phrase architecturale successivement par la colonne de Pinedjem, les colonnes de la salle hypostyle de Ramsès II et de Séthi Ier, par les obélisques d’Hatchepsout et de Thoutmôsis III, puis l’Akhmenou, ou salle des fêtes construite par Thoutmôsis III. Au loin, se distingue la porte de Montou, qui faisait jadis partie du palladium sacré de Thèbes. Dans l’immense espace entre la ligne sombre du temple d’Amon et le lieu où se trouve le peintre, ce ne sont qu’allées de sphinx, de pylônes éventrés et de colonnes renversées. Quelques palmiers poussent non loin des points d’eau, vers le premier pylône et aux alentours de ce qui subsistait du lac sacré où les sacerdotes venaient autrefois accomplir leurs ablutions pour remplir leur devoir rituel quotidien. Tranchant d’avec cette apparente monotonie architecturale, voilà un groupe d’hommes et une femme portant une cruche pleine d’eau, image quelque peu anecdotique dans une scène de ce genre, et sans doute empruntée à un carnet de croquis sur le vif, dans la campagne de Louqsor ou ailleurs. Le soir venu, le temple est déserté et peu de riverains oseraient s’aventurer dans ces ruines. La nuit, en effet, les figures s’agitent et raniment les cultes de jadis, les afrit “ les démons ” se saisissent des imprudents qui oseraient venir surprendre leurs secrets. Ce sont eux qui gardent les trésors enfouis, et plus d’un suivra les traces du “ Livre des Perles enfouies ” donnant les indications destinées à retrouver les traces des richesses dissimulées dans les monuments antiques.

Changeant d’emplacement, David Roberts, qui plante son trépied sur le monticule correspondant aux demeures des grands-prêtres d’Amon, à l’est du lac Sacré, tourne autour du grand site de Karnak, afin d’en relever les aspects les plus spectaculaires. Jouant avec les effets d’un soleil couchant décalé vers le sud, afin d’accroître le jeu d’ombre et de lumière, le peintre compose, avec la scène précédente, un des tableaux les plus classiques de Karnak, un de ceux qui ont marqué la conscience collective. Sous la Cime thébaine, le flot argenté du Nil constitue la ligne de base du temple d’Amon-Rê, dont le môle sud du premier pylône divise l’espace en deux, entre la Cime et la colline de Drah Aboul’Naga. L’axe de la salle hypostyle se dessine, dominant les travées latérales, plus basses tandis qu’apparaissent les colonnes de la Salle des Fêtes au second plan et les colonnes du portique des Bubastides à l’avant du sanctuaire de l’obélisque unique, construit sous Ramsès II et dans lequel s’élevait l’obélisque dressé au Latran.

Le lac Sacré de Karnak n’est plus qu’une sorte de trou d’eau que les paysans des environs entretiennent pour abreuver le bétail et pour puiser de l’eau à usage domestique. Les déblais de curage sont rejetés sur les berges de cet espace liquide, formant comme une élévation au-dessus de l’allée qui longe le temple d’Amon-Rê. Les membres d’une caravane, accompagnée d’hommes en armes, empruntent cette piste poussiéreuse qui permet de gagner le village de Naga‘ el-Qaryeh puis d’aller, par la route du désert, jusqu’au village de Médâmoud.

Salle des colomnes, Karnak © Wikimedia Commons

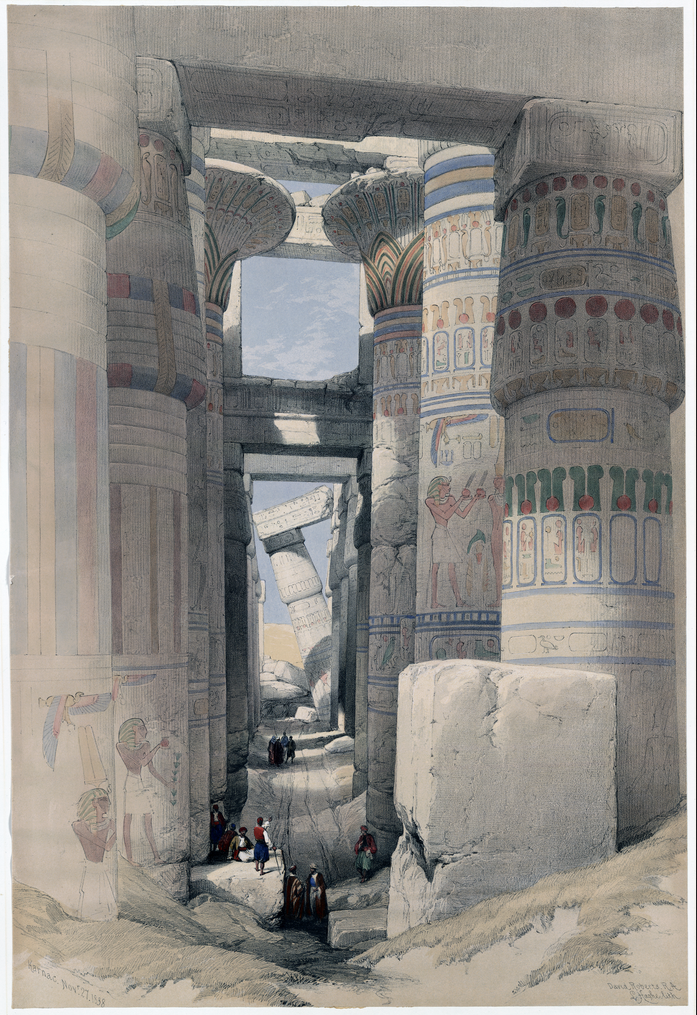

Datée du 27 novembre 1838, la Salle hypostyle de Karnak vue en direction du nord (p. 32), dont il existe une autre vue analogue prise sous un angle décalé de 30 degrés vers l’ouest, met en relief le bouleversement qu’a subi la salle hypostyle de Karnak dont les colonnes, fissurées, menacent de s’écrouler. Il s’agit d’une vue transversale du programme architectural le plus ambitieux qui ait jamais été imaginé au Nouvel Empire. L’homme est là réduit à sa plus simple expression qui accréditait, pour certains, l’hypothèse d’une “ race de géants ”. Pourtant, la réalité est tout autre, et quelle que puisse être la nature impressionnante des colonnes dont les ombelles déployées atteignent près de quinze mètres de circonférence, le résultat procéda de la patience des hommes et du savoir-faire des architectes. Grâce à des moyens simples mais efficaces : le principe du talutage permettant de dresser les uns sur les autres les composants des tambours des colonnes puis le ravalement à mesure que l’on retirait l’échafaudage de brique crue remplissant toute la salle hypostyle. Les corps de métiers se succédaient pour donner à cette salle hypostyle son aspect aux couleurs vives et destinées à rendre vie à cet ensemble ainsi qu’aux scènes qui ornaient ces colonnes massives éclairées jadis par des claustras diffusant à l’intérieur une faible lueur. Roberts reprend la structure pittoresque du même axe latéral dans une autre vue effectuée en sens inverse de la précédente, procédé qu’affectionne le peintre, habitué à faire, par ce biais, le tour des monuments.

La salle hypostyle, bouleversée par les tremblements de terre successifs qui jetèrent à bas architraves et colonnes dans un chaos inextricable, est un monument qu’affectionne particulièrement le peintre. Après avoir évoqué l’enchevêtrement du passage Nord-Sud, Roberts porte son regard sur le calme arrangement de l’axe médian de la salle hypostyle autorisant les jeux d’ombre et de lumière diffusant, au soleil du soir, à travers les claustras. La grande vue axiale est réalisée deux jours plus tard que la précédente — le 29 novembre 1838. Elle fait apparaître, au deuxième plan, derrière les décombres du troisième pylône, l’obélisque d’Hatchepsout, tandis que plus loin, dans l’encadrement de la porte du IVe pylône, transparaît la porte du sanctuaire de l’Est. Prise en contre-plongée, la vue met en valeur les ombelles déployées des chapiteaux papyriformes de la travée centrale, ombelles si grandes qu’une cinquantaine de personnes pourraient s’y tenir debout. Dans une lumière attenuée, les personnages constituent une échelle microscopique à côté de ces ruines sur les chapiteaux desquels se déploient les cartouches des rois constructeurs, exprimant à l’infini leur gloire au vu de tous. La silhouette bleutée d’Amon-Rê portant une coiffure surmontée de deux hautes rémiges apparaît sur les colonnes formant l’axe vertical du dessin ; à la différence près que Roberts a privé Amon-Min de sa virilité. Prise sous un angle identique, un des dessins de Richard Lepsius présente une différence fondamentale qui tient au fait que les dessinateurs de l’expédition allemande font ressortir les textes des architraves qu’avec prudence Roberts laisse dans l’ombre. Déséquilibrées comme des quilles lors d’un tremblement de terre, les colonnes latérales de la grande salle hypostyle de Karnak offrent là, avant que la catastrophe fût consommée en 1899, lors d’un autre séisme qui jeta à bas les colonnes, un bien triste aspect. Le sol est comme soulevé par endroits et l’on voit même à l’arrière plan, dans le chas de l’aiguille que représente la percée de la travée latérale, l’une des colonnes prête à s’effondrer et à entraîner avec elle d’autres supports.

En outre, Roberts ne manqua point de rendre, de façon experte, l’allure de la première cour, entre les premier et deuxième pylône du grand temple de Karnak. La colonne qui reste encore debout de l’antique colonnade de Pinedjem est un des points d’appuis de la plupart des représentations — dessins, gravures, photographies du milieu du XIXe siècle — du temple de Karnak. On pouvait juger là du travail de l’Égypte ancienne étant donné que les hautes colonnes de ce kiosque, jadis destiné à abriter la barque d’Amon à l’entrée du temple lors de ses sorties solennelles, s’étaient effondrées comme les piles de pions d’un jeu de dames. Le deuxième pylône, éventré à la suite de l’action de sape des eaux d’infiltration, donnait, avant les travaux de Georges Legrain, l’aspect d’un chantier abandonné s’accordant avec le revers du premier pylône auquel s’adossait encore l’échafaudage de briques crues qui avait servi à son élévation. L’effet de la lumière qui frange à l’intérieur de la salle hypostyle et qui guide l’observateur vers le point focal — l’axe du grand temple — est un des plus réussies des vues de Karnak.

Roberts réalise avec minutie l’examen des lieux, à commencer par le propylône du temple de Khonsou et le sanctuaire d’Opet vus en direction du nord. Cette vue formant la vignette de la page de titre de l’édition de 1849, à Londres, chez F.G. Moon, est celle que jadis les voyageurs découvraient lorsque, venant de Louqsor, ils arrivaient dans la partie méridionale de Karnak. Après quelques sphinx acéphales ayant perdu leur attrait et essuyé les injures du temps, ils étaient accueillis par la majestueuse porte de Ptolémée III Évergète, qui, dans l’antiquité, était encadrée par un mur de briques crues aussi élevé que sa corniche — on en aperçoit un vestige à gauche — de sorte qu’il était impossible au riverain d’apercevoir, ne serait-ce que le pylône du temple de Khonsou se trouvant juste à l’arrière-plan. L’artiste, afin de donner le plus de cohérence monumentale possible à son dessin, a étonnamment joué sur l’effet de perspective rapprochée. En effet, par un jeu subtil, l’enfilade du temple de Khonsou semble mener, comme s’il s’agissait de propylées, au temple perpendiculaire d’Amon-Rê. On ne peut imaginer, en admirant les aquarelles de Karnak, que Roberts eût été saisi par le doute, et pourtant… S’étonnant du passage de Vivant Denon relatant l’admiration du corps expéditionnaire français découvrant les ruines de Karnak, Roberts confie à son journal (J. 23 oct.) : “ Ce n’est qu’en se rapprochant que l’on est submergé d’étonnement ; il faut être en dessous, lever les yeux et marcher ici et là, et c’est pour cette raison que je crains que mes peintures ne puissent rien traduire de ce que je veux exprimer. ”

Dominant le paysage de son impressionnante silhouette, le propylône construit sous le règne de Ptolémée III Évergète se profile au devant du temple de Khonsou, expression lunaire de l’être divin de Karnak, tandis que les sphinx acéphales à la suite du grand malentendu consécutif à l’essor du christianisme assistent, muets, au ballet des allées et venues de personnages armés de lances et aux vêtements richement colorés qui tranchent d’avec la masse ternie des monuments. Roberts a su saisir une atmosphère spéciale, sous le ciel de Thèbes pommelé de nuages, sur le fond duquel apparaît, au troisième plan, la ligne formée par le grand temple d’Amon. Ruinée par les incendies, dépossédée de ses statues, privée de son gigantesque mur d’enceinte qui englobait sous sa protection l’ensemble des temples de Karnak à l’époque de Nectanébo, la ville sacrée montre ici l’empreinte des eaux de l’inondation qui, inexorablement, sappe les fondations des monuments telle jadis cette force souterraine maléfique qui s’opposait à la progression de la barque céleste. Hector Horeau emploie le même subterfuge pour une vue identique mais avec moins de talent que Roberts, et les grands placards de couleur n’ont rien à voir avec la délicatesse des valeurs qu’emploie le peintre écossais.

Après avoir étudié Karnak sous les angles, il se tourne, le 23 octobre, vers Louqsor et exécutera, à son retour de Nubie, quelques-unes des aquarelles les plus saisissantes de son voyage. L’une d’elles, vue générale, représente le temple de Louqsor de l’arrière vu en direction du nord-ouest. Naguère le Nil formait une courbe beaucoup plus marquée que de nos jours, même si la perspective de Roberts paraît exagérée. Protégées par l’épaisseur du temple, les maisons blanchies du village s’étendent au sud-ouest, dominé par la mosquée du saint Abou el-Haggag. A part quelques palmiers, on ne peut qu’être frappé par la nudité d’un pays, en passe, grâce à Méhémet ‘Alî, de devenir un pays industrialisé sous la direction d’ingénieurs européens. Roberts s’est probablement installé sur une île nommée Géziret el-Gédîda, sur laquelle il surprend un fellah prenant un peu de repos après avoir manœuvré le balancier de son chadouf, à côté duquel poussent des cactus, tandis que de l’autre côté du bras du Nil, des hommes s’activent auprès de deux batteries d’élévateurs d’eau, à deux niveaux différents.

Néanmoins, l’obélisque et le premier pylône du temple de Louqsor vu en direction du nord (p. 36 b) est l’occasion de replanter le décor, devenu classique, du temple de Louqsor vu par l’un des dessinateurs de l’Expédition d’Égypte : Cécile (A. vol. III, pl. 3). Fidèles aux techniques de construction du passé, les pigeonniers qui entourent le sanctuaire de Louqsor présentent un léger fruit qui les met à l’abri des écroulements. Ces pigeonniers, dont les locataires sont protégés des prédateurs terrestres par des branchages plantés dans la paroi et des oiseaux de proie par d’étroites entrées qui conviennent à leur silhouette, représentent une des principales richesses des campagnes égyptiennes et la fierté de leurs possesseurs. Cette structure dont la forme se discerne au-dessus d’une maison signale le statut d’un propriétaire terrien, dont certains habitent même à l’intérieur du temple, comme le signale la vue que l’on a à travers l’échancrure des deux môles du premier pylône. L’axe du sanctuaire est, pour des raisons qui tiennent à l’histoire du site et au tracé de la vallée du Nil, complètement distordu. A l’intérieur de la voie qui mène au temple et, surtout, à la mosquée d’Abou el-Haggag, incluse dans sa muraille, règne une véritable atmosphère de caravansérail. Des hommes armés de lances veillent, tandis que des janissaires se tiennent près de leurs chevaux et que des chameaux s’apprêtent à être chargés. Au moment où Roberts dessinait l’entrée du temple, un faucon venait de temps à autre se percher sur l’obélisque unique et allait voler au-dessus des pigeonniers. L’artiste n’a pas manqué de représenter ce seigneur des airs qui a marqué le sommet du monument d’un capuchon blanc.

L’obélisque et le premier pylône de Louqsor vus en direction de l’est quatre années après le passage de l’équipage du Louqsor et l’érection de l’obélisque sur la Place de la Concorde, forme une vue des plus étranges du site spolié ; elle est sans équivalent dans la Description de l’Égypte. Au sein d’une atmosphère de brume artificielle, alors que le soleil frappe le môle est du premier pylône du grand temple de Louqsor où la charrerie égyptienne — Ramsès II à sa tête — renverse la confédération hittite devant la ville syrienne de Qadech, se dresse l’obélisque cadet du sanctuaire. Un trou béant, devant le premier colosse de Ramsès II, sur la face duquel les premiers chrétiens se sont acharnés, rappelle seul la présence de l’Obélisque de la Concorde donné par Méhémet ‘Alî à la France en 1833. Ce don fut l’occasion d’une expédition placée sous la direction de l’ingénieur Lebas qui commanda toutes les opérations de la dépose du monument, allant jusqu’à diriger la manœuvre sous la silhouette de l’obélisque afin de ne pas survivre au déshonneur au cas ou ce dernier se serait affaissé malgré la mise en place des cabestans. Afin que la mission fût menée au mieux, une barge spéciale avait été construite dans les arsenaux de Toulon, baptisée le Louxor, tandis qu’un vapeur nommé le Sphinx, bateau mû par des roues à aubes, tracta la barge dans un sens, jusqu’à Louqsor, puis dans l’autre jusqu’à Toulon. Longeant les côtes de l’Espagne et du Portugal, puis celles de la France, le monolithe, tiré au Havre par un remorqueur — la Héva —, parvint plus tard à Paris, où il fut dressé, par les soins de Lebas, sur la Place de la Concorde en 1836.

Les maisons en briques crues du village de Louqsor, qui semblent dressées sur des collines de déblais, disparaissent ici dans une brume poussiéreuse, tandis que les personnages, habillés de vives couleurs, rehaussent les monuments figés dans une lumière irréelle. Pour une fois, Roberts s’est livré à une copie assez fidèle des textes hiéroglyphiques, composés de titulatures et de panégyriques de Ramsès II.

Dans les ruines du temple de Louqsor vues de l’ouest, depuis le Nil , le sanctuaire, déjà privé d’un de ses fleurons — l’obélisque droit —, a perdu, en 1838, sa physionomie antique. Là se côtoient l’antiquité pharaonique, le quotidien traditionnel et le “ modernisme ”. Réduit à des ruines grandioses, le temple émerge des décombres et du sébakh qui l’envahissaient et masquaient l’ensemble des richesses qu’il recèle. Les photos contemporaines de son dégagement montrent à quel point les cours d’un sanctuaire où se massaient jadis les participants à la grande fête d’Opet étaient remplies aux deux-tiers. La mosquée d’Abou el-Haggag, le santon local, se dresse au-dessus des monticules, à l’intérieur de la première cour, à droite du premier pylône, et son minaret, blanchi à la chaux, jaillit du sein du sanctuaire. A l’extrémité du temple, c’est-à-dire à l’extérieur du village de Louqsor, au-dessus des chambres les plus intimes réservées aux cérémonies tenues secrètes, on voit des constructions blanches qui correspondent à la “ Maison de France ” construite à l’époque à laquelle on vint prélever le futur Obélisque de la Concorde afin d’abriter les ouvriers et les ingénieurs dirigés par Lebas, puis occupé par l’agent consulaire de France à Louqsor. On aperçoit, devant le premier pylône, la large tranchée qui permit de dégager l’Obélisque en exil lors du voyage qui devait le mener vers la France.

Répondant aux deux creux formés par la première et la seconde cour, se déploient les voiles des canges et des felouques, aux vergues desquelles flotte le drapeau égyptien, et la cange de l’artiste, prêtes à remonter vers l’amont. Les marins d’une cange, en travers du courant, sont grimpés sur la vergue de l’embarcation afin de carguer la voile. A l’arrière de la cange au-dessus de laquelle flotte un drapeau européen, se trouve un cafas — sorte de caisse formée de spathes de palmier — dans lequel le cuisinier œuvrant à bord enfermait les poulets que l’on embarquait lorsqu’on remontait le Nil. Deux hommes traversent le Nil, à droite, équilibrant la composition, sous la “ Maison de France ”.

Les habitations flottantes des voyageurs, qui portent, selon leur taille, les noms de dahabieh, cange, djerme, font toujours l’objet, avant le départ, des tractations les plus étonnantes, tant sur le prix de la location que sur le fait qu’il convient d’éliminer du bord toute trace de rat et de vermine en immergeant pendant un certain nombre de jours les bateaux. On ne partait pas sans emporter un stock de denrées — et Roberts, on l’a vu, fait le plein pour trois mois — destinées à couvrir le nombre de jours que durerait le voyage, car l’Égypte d’alors est un pays où les habitants vivent en autarcie et n’acceptent qu’avec réticence de vendre leur production. Ainsi doit être faite provision de vin, de sucre, de thé et de café, ainsi que de farine, de poules et de poulets, quand on n’emmène pas avec soi une vache pour avoir du lait. De plus, tous les voyageurs hissent leur pavillon afin de pouvoir être reconnus par des compatriotes et afin de se conformer aux usages du pays. Roberts n’a pas manqué à l’usage de voir flotter le “ British flag ”, en achetant un Union Jack à Boulaq, le 4 octobre. Et plutôt deux fois qu’une : “ Ce n’est pas sans une bouffée d’orgueil à notre fanion britannique lorsque nous croisons quelque embarcation avec son drapeau en haillons, sur lequel figure une inscription en arabe ou le croissant et l’étoile du Pacha ” (J. 18 oct. 1938). Les rencontres sont alors l’occasion d’invitations réciproques entre hôtes de marque, moments de convivialité appréciés comme le montre la lecture de l’ouvrage de Louis Pascal, la Cange (1860), qui décrit mieux que d’autres récits de voyage la nature des relations entre Européens et administration ottomane. S’il passe quelques bons moment, en dépit d’un labeur harassant, Roberts, en revanche, aura à se plaindre amèrement de la vermine qui commence inexorablement à infester le bateau et qui préférait, comme le faisait remarquer Lawrence d’Arabie, la peau rosée anglaise à l’épiderme indigène. Sans doute n’avait-il pas pris soin de faire immerger l’embarcation pendant quelques jours avant le départ comme l’usage le recommandait.