Françoise Kleltz-Drapeau, docteur en philosophie grecque, a travaillé sur Aristote sous la direction de Pierre Aubenque. Elle enseigne les pratiques de lecture des textes universitaires à l’université de la Sorbonne-Nouvelle. Dans le cadre de l’Espace Éthique et de l’université Paris-Sud, elle étudie les relations entre la médecine et la philosophie.

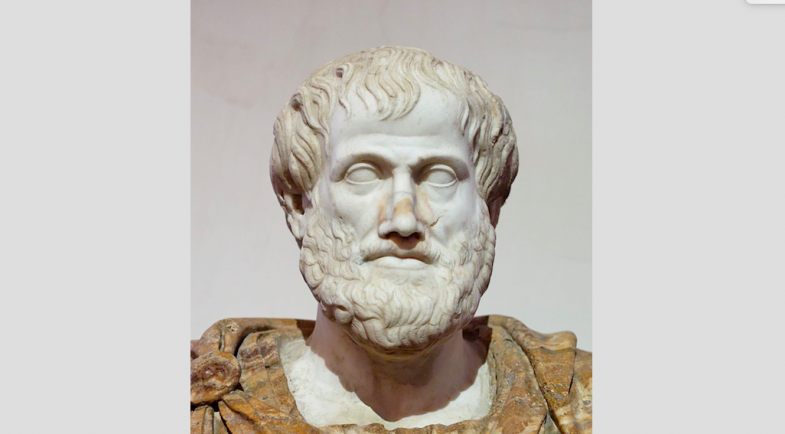

Quand on tape sur Google « Aristote et Management », quantité de résultats s'affichent: on y trouve des séminaires pour chefs d'entreprise, des articles de la presse financière, des textes universitaires. Le fait est là: pour l'économie Aristote est une valeur sûre, et des dirigeants consacrent du temps à un penseur grec. Que des responsables fassent cet effort sans sourciller invite à s'interroger sur les causes de cet étonnant intérêt. Est-ce seulement une mode, éphémère comme une bulle financière, ou bien la recherche intéressée d'une caution d'éthique et d'antique pour redonner poids et valeur à un management en quête de justification? Cet engouement a sans doute une raison plus profonde et un lien avec la juste mesure de nos valeurs actuelles. Pour le dire plus clairement, aujourd'hui se croisent deux types de préoccupations : d'un côté, la vie économique doit être plus éthique, de l'autre, l'économie après sa mathématisation systématique doit réfléchir aux outils qui mesurent les réalités qu'elle évalue: agences de notation disant la valeur d' entreprises ou de pays sans être elles-mêmes évaluables, automates algébriques bloquant des places financières dès qu'un mot clé les programme, erreurs de tableaux Excel démontrant les bienfaits de la rigueur. Ces remises en question amènent certes à s'interroger sur les expressions comme « valeurs » éthiques ou boursières, « devises » financières ou morales, « affaires » économiques ou crapuleuses. Or ce goût pour la réflexion va au-delà, et les managers s'inscrivant à un stage sur l'aristotélisme doivent y réfléchir : ils pensent qu'ils ne vont avoir « que » de l'éthique, mais, comme monsieur Jourdain avec la prose, ils risquent de faire, sans le savoir, une réflexion sur les fondements mêmes de l'économie. La cause en est qu'Aristote n'idéalise pas le réel comme le font les obsédés du chiffre mais enseigne à prendre en compte les aléas du monde tel qu'il va, avec ses réalités réfractaires aux équations. Son modèle se fonde sur les sciences du vivant, non sur la géométrie. Il se situe à égale distance de deux écueils que les économistes connaissent: le dogmatisme des rationalisations artificielles et les sirènes d'un empirisme où tout est irrationnel. Pour illustrer cela, regardons le tableau de Raphaël L' École d'Athènes. Quel rapport avec l'économie actuelle? C'est simple : on y voit Platon tenant le Timée, un texte qui présente une vision mathématisée de l'univers. Il lève le doigt vers le monde des Idées : voyons en lui le modèle de ceux qui pensent que les faits économiques sont objets de formules algébriques, or ces demi-habiles ne sont pas des Platon, et on attend de la mathématique mieux que des équations déréglant l'économie à la moindre rumeur. A côté de Platon, Raphaël place Aristote tenant L'Ethique à Nicomaque: il invite à quitter le Ciel des Nombres pour revenir au réel. La réalité, chez lui, n'a pas la pureté de l'Idéal platonicien: elle est fluctuante, contingente. Aristote serait-il alors le tenant des approches empiriques? C'est plus complexe que cela. Pour lui, le monde est scindé: en haut, le « supralunaire », un cosmos beau et organisé dont la régularité pourrait se mettre en chiffres, en-dessous, le « sublunaire », notre « bas-monde ». Ici, rien n'est ordre et beauté, c'est le lieu de ce qui peut, textuellement, être ou ne pas être, de ce qui est tantôt comme ci, tantôt comme ça. On pourrait s'y croire en un chaos irrationnel, aussi difficile à penser que les aléas de l'économie réelle. Si, dans ce monde, Aristote refuse un mathématicien trop rigoriste pour en penser les aberrations, il n'en déduit pas pour autant que toute rationalité y est impossible: il propose une autre forme de rationalité, la « prudence ». Ne nous méprenons pas, cette prudence n'a rien d'une « sotte vertu ». Même si le mot n'a pas de quoi faire rêver nos actuels traders, cette prudence n'est pas celle des timorés et des tièdes. Elle s'incarne en des personnages dans lesquels un décideur se reconnaît: le médecin, le pilote de navire, le responsable politique. Ainsi, Aristote qui vécut une époque troublée est un philosophe pour période de crise, un penseur pour réfléchir par gros temps, et c'est en cela qu'il intéresse. Une métaphore revient chez lui: quand la navigation est difficile, il faut « sortir les rames ». Le monde de l'entreprise, fonctionnant souvent en mode dégradé quand la rigueur des logiciels laisse en rade, sait ce que veut dire « ramer ». Rien ne va comme prévu par les équations, et après avoir cru que l'économie obéirait platoniquement aux mathématiques, on se tourne de façon plus réaliste vers Aristote. La prudence y culmine dans le « valeureux », celui qui, à la fois, a une valeur morale et décide de la valeur des choses. Sa rigueur théorique s'allie au sens pratique et permet d'évaluer ce qui outrepasse la juste mesure. A la place de cette sagesse pratique, nous avons nos agences de notation. Chaque époque a les « valeureux » et les outils de mesure qu'elle mérite.

Mais, dans le corpus aristotélicien, vers où doivent se tourner nos pilotes de navire en mal de boussole? On sait que Marx lui-même s'intéressa à Aristote, et l'on cherche alors les textes portant explicitement sur l'économie. Le premier réflexe est de lire Les Économiques. Avouons-le, ce texte est assez décevant, à peine plus profond que Les Économiques de Xénophon dont la Boétie traduisit le titre par La Ménagerie. En effet, les traités d'économie de l'antiquité sont des textes sur l' « oikos », c'est-à-dire la « maison », et se résument souvent à la manière de bien « tenir son ménage », comme le faisait la femme grecque. On voit vite ce qu'un ambitieux manager peut trouver de « dévalorisant » dans la dite ménagerie, d'autant qu'on y apprend comment, dès l'antiquité, on manipulait les valeurs et les mesures commerciales. N'en déplaise donc à ceux qui voudraient que la finance domine le politique, c'est ailleurs qu'il faut chercher les vraies réflexions d'Aristote sur l'économie, précisément dans La Politique et dans l'Éthique à Nicomaque : cela donne d'emblée de quoi faire réfléchir sur le statut de l'économie pour ce philosophe. Entre ces deux écueils que sont l'excès des modèles mathématiques et les dérives d'une lecture irrationnelle des faits économiques, Aristote situe au livre I de la Politique sa célèbre réflexion sur l'acquisition des biens, la chrématistique. Il montre comment cette acquisition est au départ une simple extension du troc primitif : elle reste dans la juste mesure tant qu'elle est naturellement limitée à la taille d'une économie familiale. On est dans une économie à l'échelle humaine, un commerce qu'on qualifierait aujourd'hui d'équitable. Le problème de l'excès et de la démesure apparaît lorsqu'on quitte la valeur d'usage pour passer à la valeur d'échange. Là, l'économie n'est plus raisonnée, elle sombre dans cet excès que les grecs appellent l'hybris dès qu'advient la possibilité du « tokos » ce mot qui en Grec signifie à la fois « l'enfant qu'on fait » et les « intérêts financiers qu'engendre la monnaie ». Schématiquement, la tentation de la démesure surgit donc dès que l'argent « peut faire des petits » dit textuellement le Grec, peut se reproduire sans que ces intérêts monétaires n'aient plus aucun rapport avec ce que la monnaie permettait initialement d'échanger. Le lecteur peut alors se reporter au livre V de l’Éthique à Nicomaque pour trouver l'étymologie du mot « nomisma », la monnaie, qui vient de « nomos » la loi : la monnaie n'a rien de naturel, elle vient d'une décision réglementaire, d'une convention artificielle. On rencontre alors ceux qui « s'occupent des affaires d'argent », ceux qu'on traduit parfois de manière un peu forcée par « trafiquants ». Il suffit de dire qu'ils sont « dans les affaires » pour que certains entendent dans cette expression une tonalité péjorative indiquant que les dites affaires ne sont pas forcément très morales. Parlant de ces gens, Aristote écrit: « ils vivent continuellement dans l'idée que leur devoir est de conserver intacte leur réserve de monnaie, ou même de l'accroître infiniment. La raison de cette surenchère est qu'ils s'appliquent uniquement à vivre et non à bien vivre. Comme l'appétit de vivre est illimité, ils désirent des moyens de le satisfaire également illimités » (Politique I, 1257b39) N'insistons pas sur l'actualité de ce texte, elle est manifeste.

On comprend alors mieux pourquoi la prudence devient nécessaire en économie, et, parfois, c'est un philosophe lui-même qui peut faire office de prudent. Ainsi, Aristote raconte comment Thalès, le type même du philosophe distrait à qui l'on reprochait sa pauvreté, eut l'idée d'employer ses connaissances scientifiques pour prévoir une importante récolte d'olives. Il loua dès l'hiver tous les pressoirs et put ensuite les sous-louer au prix qu'il voulut au moment de la récolte. Conclusion de l'anecdote au livre I de la Politique : « il prouva ainsi qu'il était facile aux philosophes de s'enrichir, bien que ce ne soit pas l'objet de leur ambition ». Dont acte, même si nous savons qu'aujourd'hui que ce dont les entrepreneurs ont besoin, ce n'est pas de philosophes qui les conseilleraient dans leurs prises de positions financières : assez d'économistes s'en chargent. Non, ce qu'ils attendent, c'est une réflexion pour mesurer leurs appétits, mais aussi pour vérifier la fiabilité de leurs instruments de mesure. Il y a ici, encore, une relation avec la médecine. Le prudent, nous l'avons vu, peut prendre la figure du médecin, or, trouver la bonne médecine en économie suppose qu'on sache utiliser les « pharmaca », c'est-à-dire en Grec à la fois le poison et le remède. Cela implique une réflexion sur les remèdes de cheval qu'on impose à certains pays, sans tenir comptes des effets secondaires de thérapies si rigoureuses qu'elles peuvent tuer le malade : veiller à la posologie, choisir le moment opportun pour intervenir dans la crise, ni trop ni trop peu, ni trop tôt ni trop tard. Pour agir avec un tel doigté, pour saisir ainsi les opportunités, le logiciel à utiliser est complexe, plus sans doute que quelques équations qui ne satisfont ni les vrais mathématiciens, ni les bons économistes. Et pourtant, les responsables de l'économie doivent agir. Ils n'ont pas le choix, ils sont « embarqués » dans ce pari. Quel type de pensée peut les aider ? Le philosophe de la médecine Canguilhem apporte un élément de réponse en rappelant ce qu'il faut d'intelligence pour distinguer le normal du pathologique. A une époque où certains n'hésitent pas à abaisser les seuils à partir desquels un taux de cholestérol est réellement pathologique, et où d'autres abaissent également les seuils à partir desquels une entreprise est déclarée économiquement non viable, il importe donc de s'interroger sur ce qui est normal, et la pensée d'Aristote nous y aide. Établir cette juste mesure, ce juste milieu cher à Aristote, c'est ce que Camus appelle « la pensée de midi », cette sagesse méditerranéenne (mais les économistes diraient peut-être qu'il s'agit de celle des pays du Club Med) par opposition aux pensées qui ont poussé au-delà du raisonnable le goût de la rationalité et le penchant à vouloir tout quantifier. S'il fallait traduire en schématisant, il faudrait opposer les dispendieuses cigales du Sud de l'Europe aux vertueuses fourmis du Nord De fait, notre temps a pour les quantifications, les évaluations et les mensurations une tendance qui paradoxalement passe la mesure, et, à l'aune de l'analyse aristotélicienne, nos agences de notation sont un cas d'école : pour Aristote, la figure de la prudence culmine dans celui qu'il nomme le valeureux, le « spoudaïos », désignant ainsi celui qui, à la fois, a une valeur morale et décide de la valeur des choses. Nous, nous avons nos agences de notations pour édicter la valeur d'une économie ou d'un pays, pour classer ou déclasser des hommes, puis pour faire respecter ces valeurs, nous installons des troïkas, je l'ai déjà dit.

Mais attention, le valeureux d'Aristote n'est pas sans défaut. Si un seul homme, fût-il prudent, est l'étalon de toutes les valeurs, le risque de dictature n'est pas loin, c'est pourquoi les grecs avaient contre ces dérives un puissant antidote: la démocratie. Or, les agences de notations ou les automates édictant des ordres chiffrés aux bourses n'ont de comptes à rendre à personne, et c'est là le paradoxe. « Rendre des comptes », ce n'est pas seulement éthique ou politique, c'est un geste de « comptable », que ce dernier soit gestionnaire ou mathématicien. En Grec, l'expression « rendre des comptes » utilise le mot « logos », terme qui peut désigner le calcul, l'étude, la raison, le discours. Ce mot polymorphe a de quoi intéresser les économistes puisqu'au début de La Politique Aristote en fait l'une des spécificités de l'humain et lui adjoint une autre caractéristique qui définit l'homme: le fait d'être un « animal politique », c'est-à-dire un être qui vit en collectivité. C'est parce qu'il vit en collectivité que le « valeureux » prudent peut démocratiquement proposer un système de valeurs. Face à la mathématisation de l'économie, à sa dépolitisation et à sa déshumanisation, Aristote propose une réflexion métaphorique sur ce que sont les mesures : à la règle rigide dont se servent les géomètres, il déclare préférer la règle souple des maçons, celle qui, pour mesurer le monde comme il va, s'adapte aux anfractuosités d'un mur pour en dire la hauteur réelle et pas seulement la mesure théorique (Éthique à Nicomaque). Contre les excès de ceux qui mesurent l'économie hors du monde réel, Aristote invite à réfléchir à ce garde-fou qu'est le sens humain de la mesure, « puissance de calcul » au sens fort de ce terme et capacité éthique à prendre en compte et à rendre compte des réalités humaines qui se cachent sous les chiffrages, les courbes et les graphiques. La logique du chiffre a ses victimes concrètes : tant de rentabilité en plus égale tant de chômeurs qui s'ajoutent, et la seule limite qu'elle s'interdit de franchir, c'est quand un nombre excessif de licenciements risque de « dévaluer » une image de marque. Aristote peut aider à reprendre en compte la dimension humaine en montrant qu'elle n'est pas une valeur irrationnelle, mais est simplement un paramètre mathématiquement plus complexe, sans même qu'on fasse éthiquement intervenir le moindre jugement de valeur.

On le voit, avec Aristote, on commence par étudier des questions d'éthique et l'on finit par se poser des questions épistémologiques sur la valeur de notre savoir. Les médecins depuis quelques décennies en ont fait l'expérience : dès qu'ils se sont interrogés sur leurs bonnes pratiques, ils ont dû se questionner sur les fondements du savoir médical. L'éthique aristotélicienne a cet inestimable avantage qu'elle invite à ne pas limiter l'éthique à des discussions de café du commerce et à un déballage de bons sentiments. Il faut rappeler que quand une décision n'est pas fondée scientifiquement, par exemple quand ses outils de mesure ne sont pas validés, alors il est inutile de s'interroger sur son caractère éthique, car la question de sa mise en place ne doit même pas se poser. Elle est rationnellement absurde, elle est le fruit d'une erreur de calcul qu'on reconnaît a posteriori comme ce fut récemment le cas de certains paramètres d'experts en économie, alors on ne l'impose plus. Il faut certes de l'éthique, « mais pas que » comme on dit aujourd'hui, on doit aussi avoir une réflexion sur l'outil de mesure qui prétend quantifier scientifiquement le réel. Ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique. Cette remarque ne vient pas d'un économiste horrifié par les erreurs de calculs de ses confrères, mais de Jean Bernard le fondateur du Comité Consultatif National d'Éthique, une instance où Aristote a toute sa place.

Pour conclure, constatons que notre époque répète à l'envi qu'il faut « se connaître soi-même ». Cette référence à la sagesse grecque ne doit pas être l'invitation à une psychologie de pacotille, une ficelle pour des amateurs de « développement personnel » bas de gamme. Si les économistes relisent Aristote, ils savent que « se connaître soi-même », c'est connaître sa mesure, savoir jusqu'où l'on est capable d'aller et jusqu'où il ne faut plus aller. Mais c'est aussi connaître et vérifier la fiabilité de nos instruments de mesure, entre automates algébriques et hommes usant de leur esprit critique, avant de donner des ordres en bourse ou de décider du sort économique d'un pays.

Il n'est peut-être pas de question plus actuelle pour les responsables de l'économie, hors des sentiers battus de l'empirisme et du dogmatisme. Reconnaître cela, c'est admettre notre dette à l'égard d'Aristote et de la Grèce, dès que l'on prétend parler d'économie. Sans doute est-ce pour cette raison que sur Google il y a tant de réponses pour « Aristote et le management », cette alliance de mots qui aurait paru absurde avant, mais c'était avant la crise économique et la crise des outils de mesure dans les sciences économiques.